广东省大学排名变更:中山大学升至13,东莞理工远超广财,肇医536

2025年广东高校排名洗牌:传统强校稳固,新兴力量崛起,地方院校差异显现

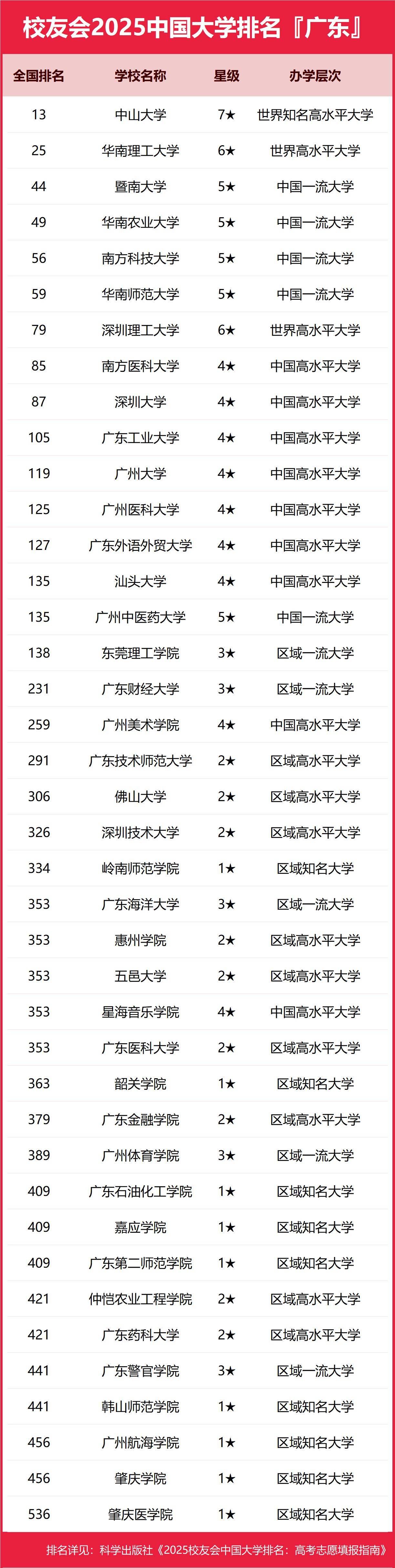

2025年校友会中国大学排名(广东地区)榜单正式揭晓,一股显著的洗牌浪潮席卷了广东省的高等教育格局。中山大学以全国第13位的优异成绩,继续稳坐省内高等教育的头把交椅,其卓越的学术实力与国际影响力得到了进一步巩固。华南理工大学和暨南大学紧随其后,维持了传统强校的稳健态势,展现出深厚的底蕴和持续的竞争力。

尤为引人注目的是,南方科技大学、深圳理工大学等一批新兴高校正以前所未有的速度攀升,改写着区域高等教育的传统梯队。同时,深圳大学、广东工业大学等一批地方高校也通过深化改革、强化特色,其综合实力实现了突破性的增长。

在本次排名中,东莞理工学院的崛起尤为耀眼。该校以全国第138名的成绩大幅超越了广东财经大学(全国第231名),这不仅是排名的跃升,更是其办学理念和发展模式受到高度认可的体现。而肇庆医学院则以全国第536名的成绩首次进入榜单,位列广东高校末席,这一现状也引发了业界对于地方高校发展不均衡的深入探讨。

中山大学:迈入世界一流的“双一流”新阶段

作为广东高等教育的标杆,中山大学在本年度排名中再度刷新历史,以全国第13位的成绩,跻身7星级“世界知名高水平大学”行列,其综合实力提升的关键在于学科建设与科研投入的双重突破。新增的3个ESI全球排名前1‰的学科,以及国家重点实验室产出论文数同比显著增长21%,标志着其基础研究能力达到新高度。同时,粤港澳交叉科学中心等前沿平台的建设,也进一步强化了产学研的深度融合,为学校创新发展注入了强劲动力。

中山大学的国际声誉也同步攀升。在权威的泰晤士高等教育世界大学排名中,该校首次跻身全球前150名,这一里程碑式的成就,标志着其“双一流”建设迈入了全新的发展阶段。这一系列的突破,不仅巩固了中山大学作为华南地区学术龙头的地位,更为广东省建设高等教育强省注入了强大的信心。

东莞理工学院:产教融合赋能的区域发展新引擎

在地方高校的竞争格局中,东莞理工学院凭借其鲜明的“区域性应用型大学”定位,实现了跨越式发展。其全国排名较上年大幅跃升27位,并且以93个名次反超广东财经大学,充分展现了其蓬勃的生命力。政策红利与产业赋能成为驱动其发展的关键因素:东莞市政府近三年累计投入18.6亿元,大力支持高水平理工科大学建设;同时,与华为、OPPO等领军企业联合共建的现代产业学院已达11个,为学生提供了紧贴产业需求的实践平台。高达83%的毕业生本地就业率,更是其服务区域经济发展的直接证明。

与之形成鲜明对比的是,广东财经大学虽然在“财经 法律”特色领域保持一定优势,但在新文科改革浪潮中步伐略显滞后,产教融合的深度不足也导致其竞争力受到影响。东莞理工学院与广东财经大学此消彼长的排名变化,深刻折射出区域经济转型升级对人才需求的结构性变化,也为其他地方高校的发展提供了宝贵的借鉴。

肇庆医学院:地方医科院校发展的挑战与机遇

肇庆医学院以全国第536名的成绩位列广东高校末位,其现状凸显了部分地方医科院校在发展过程中所面临的严峻挑战。作为2023年才刚刚升格为本科院校,肇庆医学院在起步阶段便面临着基础薄弱与资源匮乏的双重压力。高达22:1的生师比,远超教育部规定的标准,反映出师资队伍建设的紧迫性;而其临床教学基地仅覆盖肇庆本地的7家二甲医院,也限制了学生接触更广泛、更先进医疗实践的机会。

尽管广东省卫健委规划建设粤西医疗中心为该校带来了新的发展机遇,但在广东医科大学、南方医科大学等区内医科强校的资源优势挤压下,如何突破地域限制、实现错位发展,将是肇庆医学院必须面对的关键课题。这所新晋本科院校的处境,也为省内其他同类地方医学院校敲响了提质增效的警钟。

广东高校发展新图景:分层推进,融合发展

从粤港澳大湾区核心区域的顶尖学府,到粤东西北地区的地方院校,2025年的广东高校排名呈现出层次分明、差异发展的新图景。头部高校正加速向世界一流迈进,以深圳理工大学(全国第79名)为代表的新兴力量,通过其前瞻性的学科设置和创新性的办学模式,正在改写区域高等教育的传统梯队。而东莞理工学院、广东工业大学等一批应用型高校,则通过深化产教融合,实现了“弯道超车”。

与此同时,肇庆医学院的困境也提醒我们,区域高等教育的均衡发展仍需政策层面的精准扶持与重点倾斜。这份权威的榜单,既是对过去一年广东高等教育发展成就的总结,更为未来高等教育改革指明了方向。在“双区驱动”战略的宏大背景下,广东高校正以量质并举的姿态,书写着属于自己的精彩篇章。

上一篇:无锡教育机构十大排名