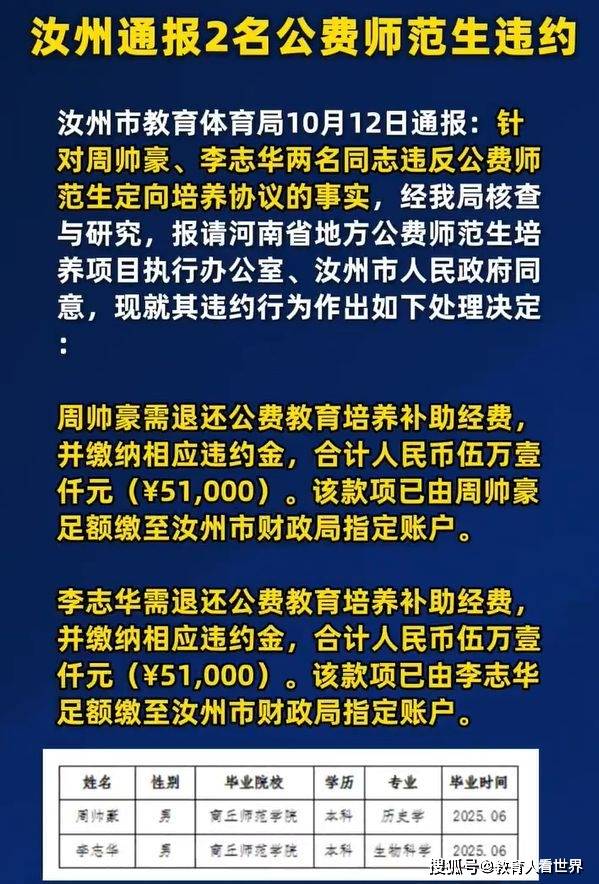

公费师范生留不住?专家解析:5.1万违约金根本治标不治本

10月12日,河南汝州两名公费师范生违约被罚5.1万的消息,让这个平时不太起眼的中原小城突然成了舆论焦点。这事儿说起来有点像“编制的围城”——外面的人挤破头想进去,里面的人却宁愿赔钱也要出来。

说起来公费师范生政策本是件大好事:国家帮你付学费、住宿费,还补贴生活费,毕业后直接给编制工作,唯一条件就是去基层服务6年。这听起来简直是寒门学子的“完美套餐”,但现实却演变成了“签约时笑嘻嘻,履约时哭唧唧”的尴尬局面。

像豆瓣2022年报道中的胡珊就特别典型。这姑娘毕业后想考研逃离,父母却死活不同意,说这是“金饭碗”别折腾。结果她在抑郁中备考两年都失败了,最后在不甘心中继续教书。你说她违约吧,她没那个胆量;你说她安心从教吧,心里又憋着股劲。这种纠结恐怕不是个例。

其实这事儿不能全怪学生违约。想想也是,十八九岁高考完就要决定一辈子的事业,签下一纸六年之约,这比大学恋情修成正果的几率还低。有些学生到了大四才发现自己根本不适合当老师,这找谁说理去?就好比让你高中毕业就签协议决定结婚对象,过四年发现性格不合,这婚是结还是不结?

再说那5.1万的违约金,说多不多,说少不少。相当于一部顶配电脑的钱买自由身,对于不少家庭来说还真付得起。所以有人调侃这是“违约性价比之选”,毕竟比起搭上六年青春,这笔买卖似乎不亏。

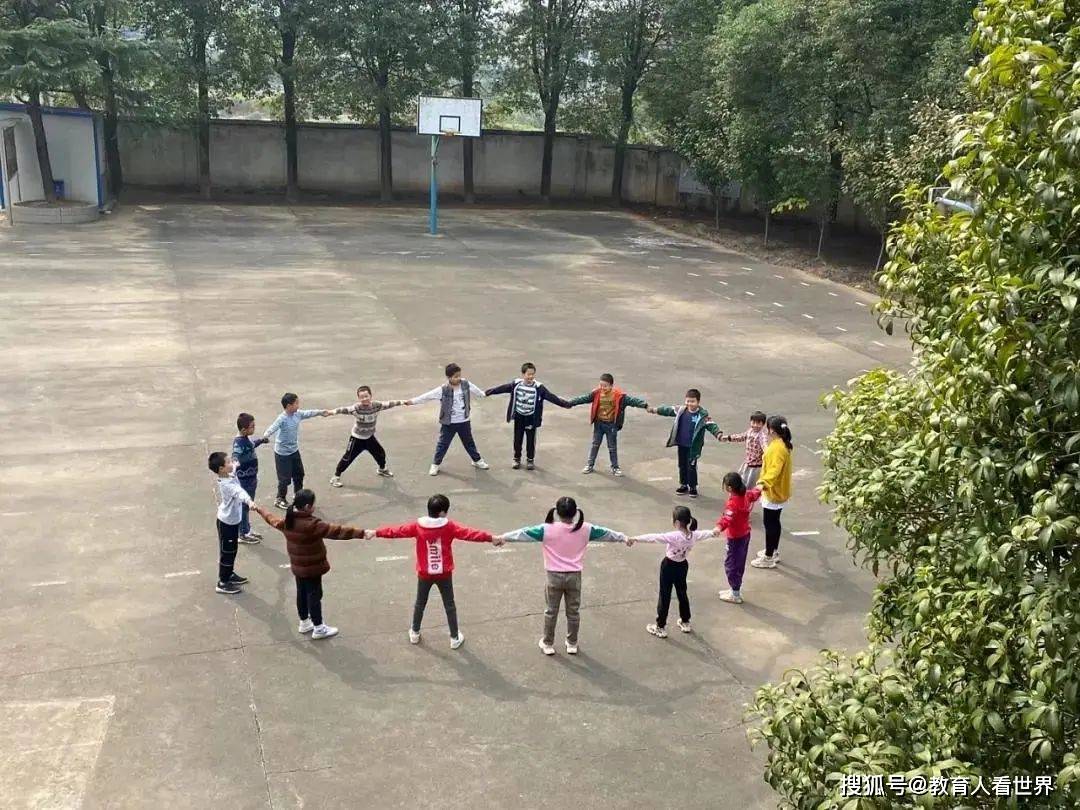

但话说回来,契约精神还是要讲的。国家真金白银投入培养,偏远地区的孩子们也眼巴巴等着新老师,说撂挑子就撂挑子确实不厚道。有的学校因为老师违约,开学了都没老师上课,这祸闯得有点大。

其实解决问题的关键,可能不在罚得多狠,而在政策设计得更人性化。比如服务期能不能分段完成?允许老师深造后回来继续服务?或者建立更合理的退出机制,让确实不适合的人合理退出?毕竟强扭的瓜不甜,强留的师不教。

说到底,基层教育需要的不是绑在讲台上的“人质”,而是真心扎根的教育者。只有当乡村教师的待遇、发展空间真正改善了,这份职业才能自带吸引力。否则今天罚5.1万,明天就可能涨到10万,变成“违约价格战”,那就真背离政策初衷了。

现在这批00后师范生可是有想法的很,他们用脚投票的方式告诉我们:最好的契约不是靠违约金锁死的,而是双向奔赴的价值认同。这事儿值得教育和财政部门好好琢磨琢磨——毕竟,留人要先留心啊,要不,先把待遇提起来?

(图源网络,侵联删)