上了“高大衔接班”的学生,赢在大学起跑线上了吗?

今年暑假,继幼小衔接、小升初衔接和初高中衔接课后,教培机构又开辟了一条新赛道:高(中)大(学)衔接班。他们这次瞄准的对象是准大学生们,让他们在高考后的暑假提前学习大学知识。英语四六级、高数、大学数理……这些课一般单科收费近千元,但仍然有不少学生和家长趋之若鹜,校园尚未开启的时候,竞争就已经到来。

在大学开学一个月后,这些上了“高大衔接班”的学生,真的赢在大学起跑线上了吗?

“抢跑文化”在大学阶段的延续

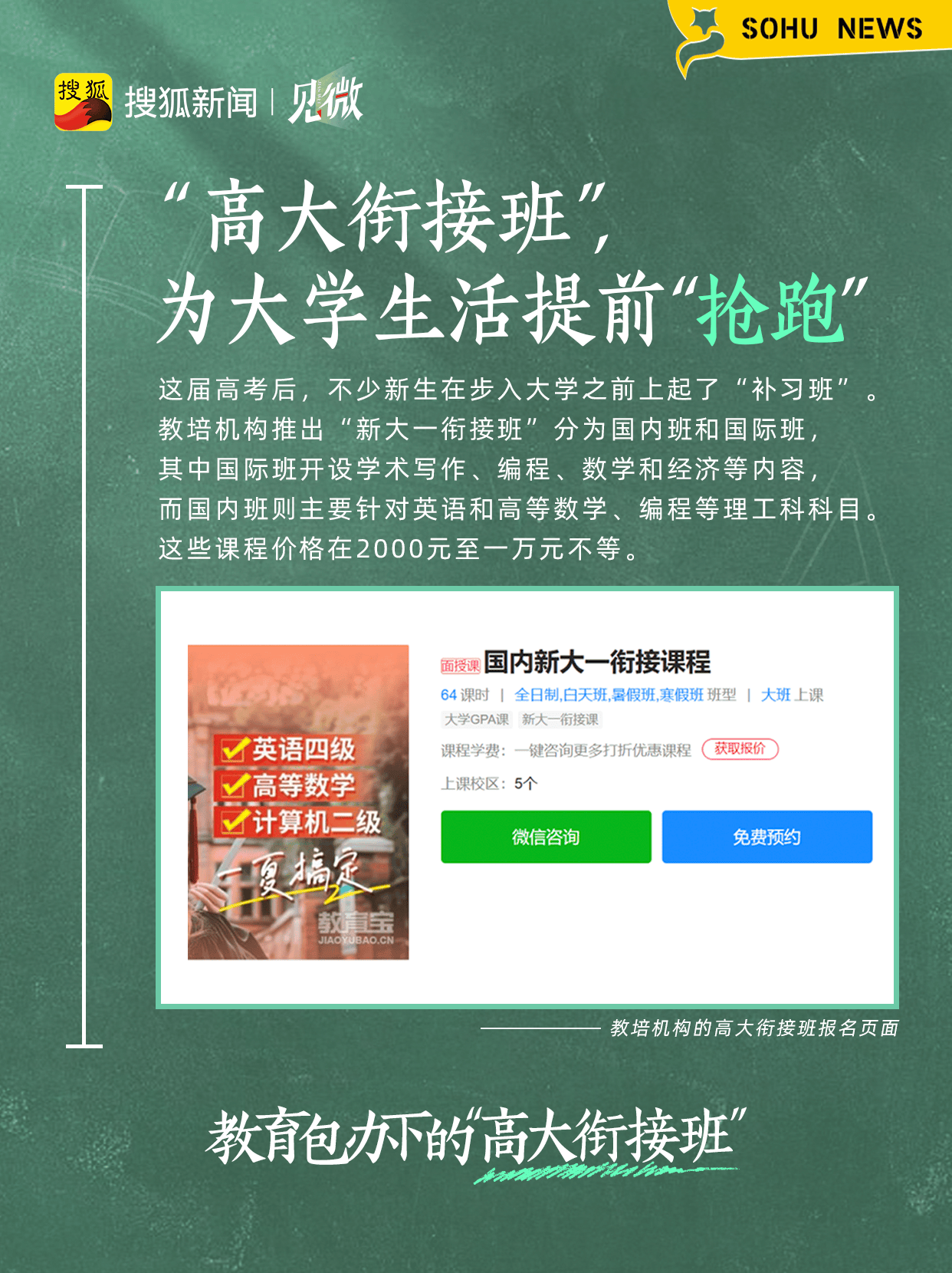

最常见的的“高大衔接班”是由教培机构推出的,利用高中到大学的暑假时间,衔接起高三和大一。很多教培机构的“高大衔接班”分为国内班和国际班,其中国际班开设学术写作、编程、数学和经济等内容,而国内班则主要针对英语和高等数学、编程等理工科科目。这些课程价格在2000元至一万元不等。

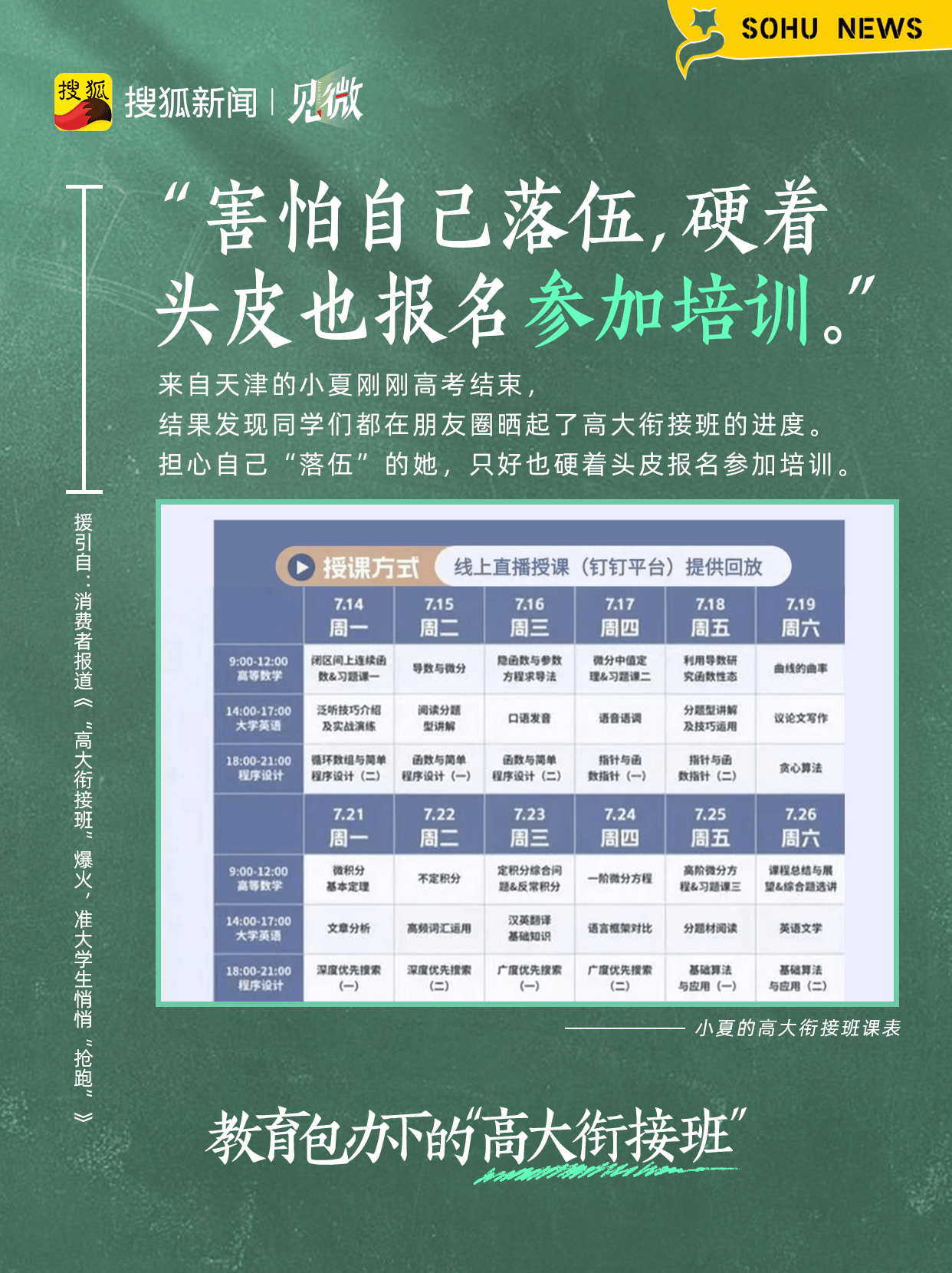

来自天津的小夏刚刚高考结束,就发现同学们都在朋友圈晒起了高大衔接班的进度。担心自己“落伍”的她,只好也硬着头皮报名参加培训。从小夏提供的课程时间表可以看到,她报名的科目覆盖高数、英语、物理、办公软件技巧等,培训时间从上午9点到晚上9点,周一至周日无间断。

“大学成绩与绩点挂钩,高绩点对保研、留学都有帮助。”这是高大衔接班教培机构的核心话术,他们既强调学业方面的挑战,指出高等数学等大学课程的知识体系和学习节奏与高中差异较大,提前接触相关内容可帮助学生减少开学后对新知识的陌生感,同时也打破了学生和家长对“上了大学万事大吉”的认知,让高考生们把大学后的学业和职业规划提前纳入考虑。

在这种宣传话术下,“高大衔接班”也吸引了很多“学霸”家庭的注意。准大一新生家长郑女士透露,她女儿已被武汉大学录取,本以为读大学后终于可以省下培优费支出了,结果现在听说还有大学衔接班,她感到十分意外。

高校加入“高大衔接”:自愿还是包办?

除了教培机构外,高校们也纷纷上线高大衔接课,帮学生适应大学节奏。华东师范大学上线《大学数学预备知识选讲》等衔接课,这些课程为准大一新生们提供了大学课程的框架:《大学数学预备知识选讲》旨在梳理中学数学要点,介绍基本逻辑框架;《新生计算机第一课》重在培养编程思维、AI思维等能力;《英语新生先导课》提供多元学习资源,帮助学生改进英语学习方式和观念。

还有高校推出线下付费衔接课程班。如苏州大学组织了《高中-大学数学衔接课程》,课程总计40学时,为期6天,收费2988元(早鸟价)/3688元(标准价)。

而区别于华东师范大学的“自愿”路线和苏州大学的“付费”模式,有些高校选择“刚性”安排,将衔接课程的学业表现纳入学分评定。比如,四川师范大学为2025级新生开设的《大学英语》衔接课程采取学分制,学生完成课程内容并通过在线测试(合格)才能获得对应的0.5学分。

部分高校甚至和高中开通了“学分互通计划”。例如武汉大学的人工智能先修课在武汉、襄阳、恩施多地高中开讲,南京大学、南京航空航天大学等推出高中、大学衔接“学分互通计划”,这些项目的启动也让“高大衔接”从高考后进一步提前到了高考前。

自愿、付费课程、学分制三种模式代表了高校对于“高大衔接”的三种态度:如果说免费和付费课程是为准大学生提供了选择空间的话,学分模式则是让学生们在高考后甚至是高中阶段提前开始熟悉和进入大学节奏。

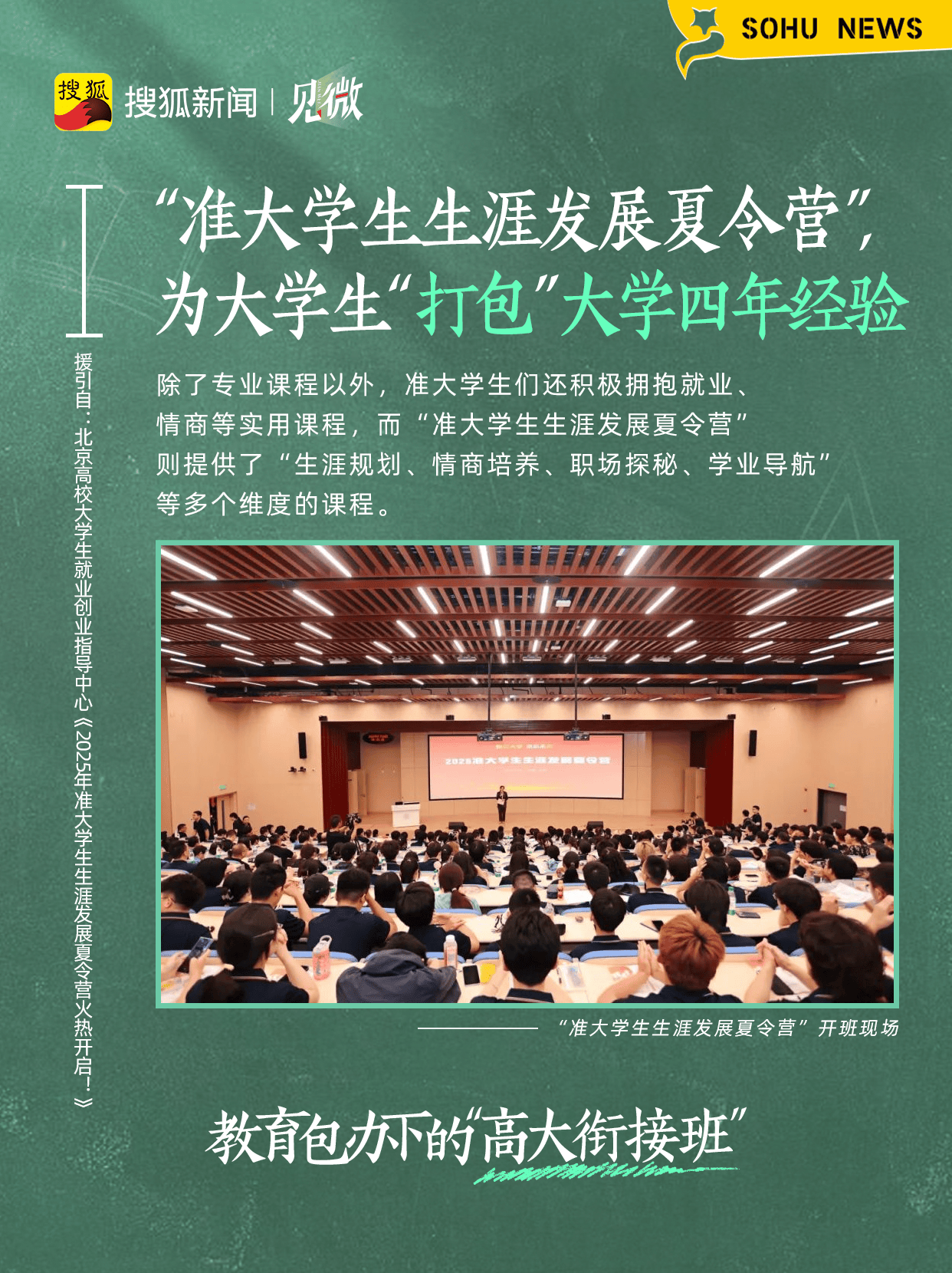

除了专业课程以外,准大学生们还积极拥抱就业、情商等实用课程。“准大学生生涯发展夏令营”也因此应运而生:“夏令营”不仅为他们打包了本来在大学四年里慢慢积累的经验,提供“生涯规划、情商培养、职场探秘、学业导航”等多个维度的课程,还结合学科前沿,涵盖“人工智能、绿色低碳、生物医药”等重点发展领域的最新知识。这些夏令营往往开设在一线城市,包含“组织学生深入科技园区、头部机构及文化创意产业标杆企业,沉浸式体验真实工作场景”等活动。

通过“高大衔接班”,真的能抢跑吗?

这些看起来很“高大上”的“高大衔接班”让部分学生和家长争相报名的同时也引发了新一轮的担忧:有人认为“高大衔接班”的泛滥,暴露的是教育包办思维的惯性延续。家长们习惯性地将孩子的成长视为“可设计的工程”,从幼小衔接到初高衔接,再到如今的“高大衔接”,始终想用培训课程替代孩子的自主体验。同时,高校的加入也让教育机构与高校共同将“衔接”打造成一门炙手可热的生意,学生和家长的焦虑被不断催化放大。

那么,“高大衔接班”到底有没有用?中国农业大学理学院教授李国辉常年教授高等数学,谈及高大衔接,他认为“没有必要”。在教学过程中,他发现学生中的两极分化很严重,平时上座率不足一半,而“不来上课的学生大概率也不会自律地看网课”。归根结底,学习成绩还是要靠长久的自律,而不是大学前的突击。

甚至,“高大衔接班”还有可能对青少年的身心健康起到反作用。同济大学高等教育研究所副所长张端鸿直言:“高考后的暑假应该是学生从高强度应试教育中恢复的黄金期。然而,各种培训机构抓住家长和学生的焦虑,推出所谓衔接班来填补这个空当。这种模式其实反映了功利性的应试教育已经延伸至大学本科阶段。”张端鸿还认为这种功利性的应试教育会使得重压下的高中学子无法得到压力释放:“数据显示,我国青少年心理健康问题突出,高考后直接进入高强度的提前学习模式,无异于从一个‘高压锅’跳到另一个。”

而复旦大学环境科学与工程系教授马臻也给出了建议:文科生可以自学英语,并看一些本专业的著作、教材,激发自己对专业的兴趣,打好基础;理工科学生可以自学英语、高等数学和大学物理。但被包办的“高达衔接辅导班”则完全没有必要。

大学真正的魅力在于其开放、多元,可能因一堂选修课发现新的兴趣,可能因一次社团活动找到志同道合的伙伴,可能因一场辩论赛重构对世界的认知。真正可贵的,不在于大学的答案,而是在寻找答案过程中对经验的积累、对自身可能性的探索,而提前规划大学生涯,本质上就是用标准化模板消解这种可能性。

新一届的大学新生也已经结束了军训、正式开始了大学生涯,他们也许会发现,在课堂上慢慢适应和高中不同的教学节奏、在社团里累积实践经验,这些真实的大学经历,远比“高大衔接班”更能带他们真正进入大学生活。

新闻来源:

- 光明日报《高考后去上“高大衔接”,上大学也要抢跑?》

- 《大中衔接学分互通!南航附属高中与南京航空航天大学启动“领航计划”》

- 人民日报《“高(中)大(学)衔接班”到底在卷啥?》

- 消费者报道《“高大衔接班”爆火,准大学生悄悄“抢跑”》

- 冰点周刊《高考后的暑假,在补习班预习“大学”》