探索无界,深耕有方!经管学霸教授团亲授“选择心法”

亲爱的新同学,大学的画卷正在你们面前徐徐展开,这里充满未知,也孕育着无限可能。初入校园,有满怀憧憬,也有与些许迷茫:未来的路该如何走?学院或专业该怎么选?别担心,在经管学院,有一群经验丰富的“引路人”,他们曾是“考场佼佼者”,如今选择成为“大学教授”。他们的经历,也是一本关于选择、探索与成长的生动“启示录”。今天,让我们一起走近他们,听听经管学霸教授们的心路历程与硬核建议。

教授简介

*依据姓名首字母排序

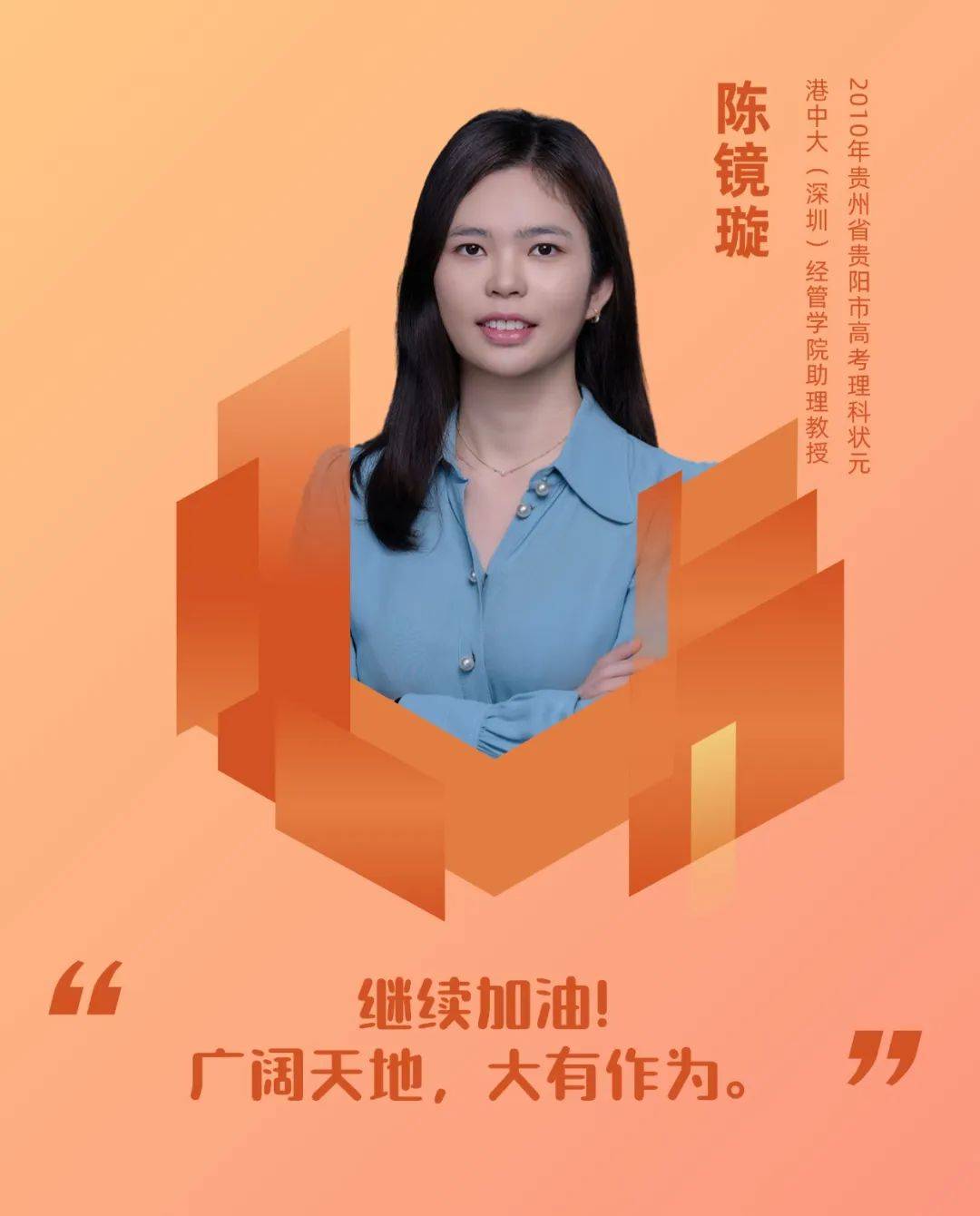

陈镜璇

港中大(深圳)经管学院助理教授

2010年贵州省贵阳市高考理科状元

王晚新

港中大(深圳)经管学院助理教授

2009年吉林省高考文科状元

王月

港中大(深圳)经管学院助理教授

2013年山东省高考文科状元

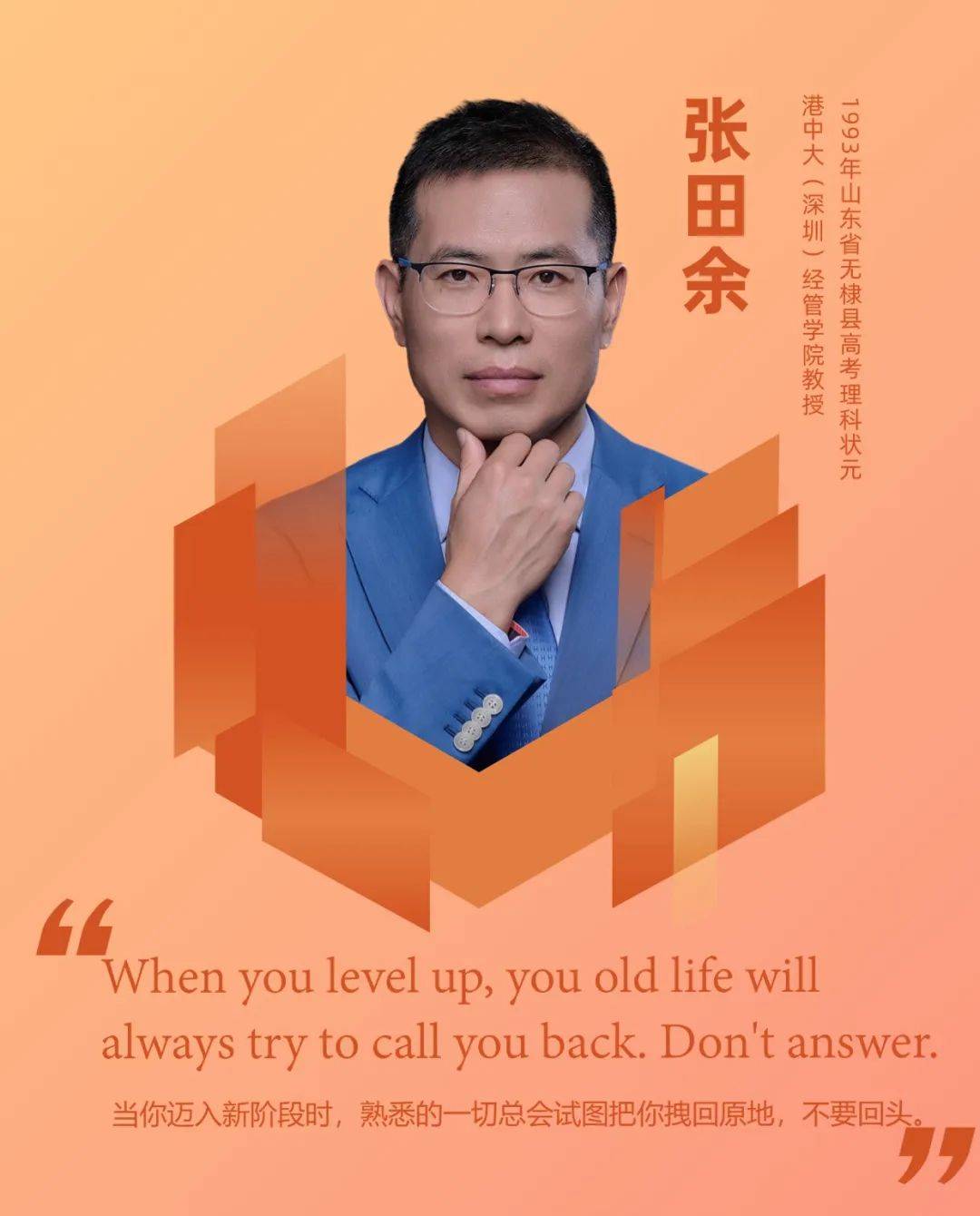

张田余

港中大(深圳)经管学院教授、会计学领域负责人

1993年山东省无棣县高考理科状元

探索与深耕:拥抱未知,寻找热爱

陈镜璇教授:兴趣在转角处

陈镜璇教授的探索经历充满了偶然。“高中时获得了数学竞赛一等奖,出于对数学的了解,我选择了数学作为本科专业。直到大三那年,一次偶然的机遇让我找到了真正的热爱所在。”

在大三的一门《证券投资学》课上,陈镜璇教授将数学和计算机知识用于分析金融市场,完成的课程论文被教授当作范文。“那一刻像被点亮了,金融学完美结合了数学的魅力与痛点:既保留了数学的严谨逻辑,能抽象分析问题本质;又弥补了纯数学脱离现实的遗憾。金融问题(如金融危机成因、银行作用、汇率波动)都源于现实,让我能用数理工具建模分析,既服务社会,也找到了职业意义。”

高效学习法

课前用思维导图快速梳理上节重点;课上积极互动,把知识点串联成网;遇到复杂难题,别怕!学会分步拆解,化繁为简。

王晚新教授:探索心态主导选择

王晚新教授回忆高中文理选科时坦言,虽然父母都是物理教授,自己更熟悉理工科,但文科对她而言却是一个充满未知与新鲜感的领域。“在学业选择上,任由探索心态主导。” 于是,高中她选择了文科;本科阶段,她修读金融、会计与数学;研究生时期侧重经济与战略;博士阶段则专攻市场营销与管理。目前的研究方向涵盖了创业金融、数字营销、战略传播与企业叙事等多个领域。她认为,这种看似“跳跃”的经历虽带来学习曲线的挑战,但更重要的是,多元化的经历赋予了她开阔的视野,持久的探索更带来了源源不断的动力,而这也为她的教学与科研工作注入了独特活力。

高效学习法

相信“做自己的老师”的重要性:只有当你能够以讲解者的身份,将一个知识点清晰、有条理地讲给自己听时,才是真正掌握了它。这样的过程不仅帮助大家发现思维中的疏漏和薄弱环节,也可以锻炼系统思考与自我反思的能力。

王月教授:迷茫中的理性与坚持

回首当年选择经管领域的决定,王月教授坦言,那更像是在时代洪流与个人现实考量交织下打出的一张“安全牌”。 “带着一分期许,一分迷茫,一分犹豫和七分的惴惴不安踏入了被金钱修饰、理性筑基与理想深藏的世界。”然而,初入大学的迷茫,在接触《经济学原理》等核心课程后,悄然褪去。她惊喜地发现:“我对社会的运行有着天然的好奇,而经济学则提供了一套认知并解释社会运转逻辑的强大工具。”对于她而言,经济学的魅力在于其基础性——它既能承载“经世济民”的理想宏愿,也能剖析“人类基本决策行为”的现实逻辑。带着这份欣喜,王月教授在商学院这片广阔天地里开始了更深的探索。金融、会计、市场营销、信息运营、组织行为、战略管理……她如同“逡巡”的旅人,在经济学、社会学、心理学的诸多应用与交叉学科中流连。“人类生生不息,社会滚滚向前,我们的研究便可永不停歇、包罗万象。”。在她看来,经济管理,乃至整个社会科学领域的研究之间并没有界限,在人为划定的学科壁垒之外,是研究问题的共通性与研究工具的共享性。

“一把箭,在高考填报志愿的时候搭弓上弦,在第一个学期的经济学原理课上筝鸣而出,许多年后,终于落在了一个大学教职岗位的靶子上。但这也并不是终点,它中间停留过许多地方,将来也会再达到更远的地方。选择,是一场持续一生的游戏,但不论是因为什么选择了经管,它都永远标记了你的起点,出于惯性,它会影响你出发时的角度,可只要有足够的距离与时间,你永远能达到任何你想去的地方。 ”

高效学习法

- 要有体系、有逻辑地学习。将碎片化的知识串联,建立知识树,可以帮助我们由此及彼,融会贯通,举一反三。

- 建立自学的能力,学会利用互联网的资源,向外探索,多尝试,多试错。

- 培养大局观,战术具体,战略远大。一方面不要太拘泥于眼下的一时一事,多思考未来的方向,和现在的所行所想如何匹配到长远的规划。另一方面也要动态平衡,当受困于未知与不确定性时,就可以多享受当下。先热爱生活,再追求生活。

- 注重劳逸结合,保证休息睡眠和身体健康。

张田余教授:

找到支点,赋予专业以生命力

张田余教授的经历尤为特别。他坦言,当年基于前辈建议和成绩优势选择了南开大学(当时山东人心目中的“四大名校”之一)会计学,但“上了一个学期的课程,我才意识到会计好像不是我喜欢或者擅长的。”纠结过后,他依然选择坚持下来,辅修理科课程,并“把会计当作一门专业钻研,倒也发觉了会计的价值”。

如今,他的科研以会计为支点,积极与大数据分析、公司数字化转型等前沿领域结合,做出了创新成果。他感慨道:“专业就是一个支点,是每个人职业发展的立本所在,但是,专业不要成为一个人的约束。要勇于突破,甚至在有需要的时候完成华丽的转身。”

高效学习法

- 任何事情, 不要等到所有要素完全确定了才开始, 要勇于承担一些风险。

- 如果能今天开始的事情就不要等到明天。

- 做事情要聚焦, 能构建自己的知识体系和认知体系, 而不是碎片化的信息。

解码:经管学科的“硬通货”能力

陈镜璇教授

1. 卓越的逻辑思维与决策能力:金融专业不仅培养数据处理能力,更注重在不确定环境中识别核心问题、理清因果,最终实现理性判断与资源最优配置的能力。这些能力不仅适用于金融行业本身,也能广泛迁移至咨询、科技、公共政策等多个领域,是未来社会中不可替代的,抗周期性高的通用技能。

2. 实用工具与跨界能力的结合:金融教育不仅仅是理论训练,更强调实操工具的掌握,比如估值建模、财务分析、投资组合管理等。这些工具可以帮助我们实现从知识到能力的转化,无论是未来创业、管理财富,还是参与企业战略决策,都具备直接落地的竞争力。

3. 对市场与全球格局的敏锐洞察力:金融专业强调对宏观经济、资本市场与全球趋势的深度理解,使我们在面对不确定性和变化时具备判断力与适应力。在全球化与数字化持续深化的社会中,精准的市场洞察力是极具价值的核心能力。

王晚新教授

1.扎实的理论功底: 懂宏观战略决策,也懂微观的组织行为、人力资源,建立全面的“知识弹药库”。

2.敏锐的“技术嗅觉”: 在管理领域,我们大概率不需要创造复杂算法,但必须敏锐捕捉新技术!未来类似的技术变革会越来越多,理解和应用新技术的能力,是未来管理者的必修课。

3.强大的沟通力: 清晰、简练、条理清晰又充满感染力的表达,是商业世界的硬核武器。许多伟大的决策都诞生于协商与谈判。这份能力,需要在大学四年里不断锤炼。

张田余教授

1.拥抱技术:技术发展永远是趋势,尤其是在颠覆性技术出现的时候,无论是文科生还是理科生都要积极拥抱技术,放弃任何对技术的恐惧感。技术并不是永远那么冰冷,拥抱技术也并不意味每个人都去从事技术开发。商科学生需要从应用的角度拥抱技术,理解技术的基本逻辑,在商业场景中用好技术,技术就会成为我们无往而不利的工具。

2.深入理解商业逻辑与商业场景:在技术变革的时候,我们的同学要建立自己的竞争优势与专业优势。对商科学生而言,就是对商业逻辑与商业场景的深刻理解。因为每一个商业场景都是独一无二的,虽然有底层普适性的商业规律支撑,但是每个场景中又有太多不确定性因素与实时性风险。这时一定需要一个睿智的决策者拍板,我们学院的毕业生就是要成为这个拍板的人,而机器无法做到。

彩蛋:欢迎加入港中大(深圳)经管学院

港中大(深圳)经管学院对科研和教学的投入在全行业是非常突出的。在本科生教学方面,我们的课程体系扎实且紧密接轨业界——每一位教授都将商业世界正在发生和即将发生的变化融入课堂,帮助学生"无缝"完成从校园到职场的转换,培养他们成为训练有素的业界精英和未来领袖。

同时,学校推行的"全人教育"理念,让本科生在四年间实现从懵懂高中生到全面发展的"六边形战士"的华丽蜕变。我个人认为大学不应是高中的简单延续,本科教育应当是立体而丰富的,在这一点上,学校和学院的表现都超出了我的预期。除课程外,学院还为学生提供了丰富的业界实践机会(如业界导师项目、商业竞赛、社团活动等)和国际化平台(如国际交换项目),培养了学生开阔的视野和包容的心态。

——王晚新教授