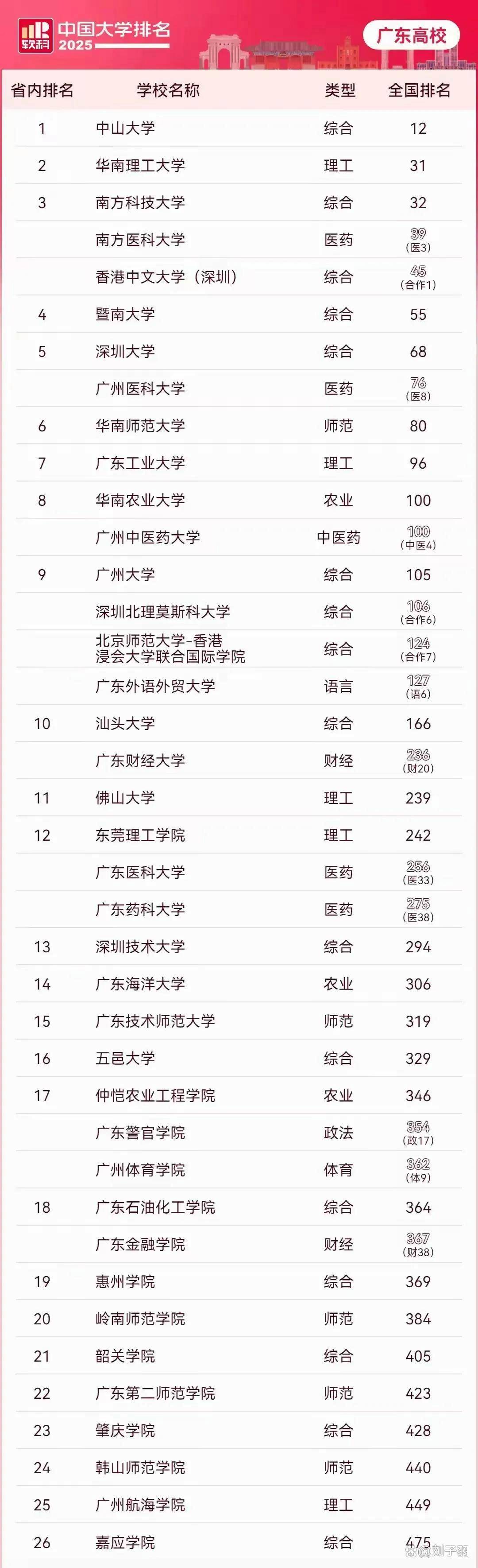

广东高校最新排名:南方科大第3,东莞理工第12,嘉兴学院第26

广东省作为中国改革开放的前沿阵地,经济总量连续多年位居全国首位,不仅是制造业与科技创新的高地,也是高等教育资源最为密集的区域之一。

珠三角城市群的蓬勃发展、粤港澳大湾区的深度融合,为高校提供了产学研协同创新的肥沃土壤。2025年最新高校排名显示,广东高等教育格局呈现多元竞争态势。

榜单前十名中,中山大学以全国第12名稳居省内第一,华南理工大学(第31名)、南方科技大学(第32名)紧随其后,南方医科大学(第83名)、香港中文大学(深圳)(第81名)、暨南大学(第55名)、深圳大学(第68名)、广州医科大学(第85名)、华南师范大学(第80名)和广东工业大学(第96名)分列第四至第十名。这些高校的排名变化,既体现了传统强校的深厚底蕴,也展现了新兴院校的快速崛起。

南方科技大学第三

南方科技大学以全国第32名位列省内第三,成为广东高等教育改革的标杆。这所年轻的创新型大学,从建校之初便打破传统办学模式,实行“书院制”管理和“教授治学”机制。学校在人工智能、量子计算等前沿领域表现亮眼,例如其超算中心研发的“鹏城云脑”系统,支撑了深圳多家科技企业的算法优化。

同时,南科大与华为、腾讯共建联合实验室,学生可参与5G通信、自动驾驶等实际项目研发。2024年,南科大本科生人均科研经费超10万元,这一数据甚至超过部分“双一流”高校,彰显其“科研反哺教学”的独特路径。

东莞理工学院第12

东莞理工学院以全国第242名位列省内第12名,虽未进入前十,但其作为“世界工厂”东莞的核心人才基地,展现了地方院校与区域经济深度绑定的价值。学校聚焦智能制造、电子信息等学科,与OPPO、vivo等本土科技巨头合作开设“工程师订单班”。

例如,其“机器视觉检测技术”课程直接对接手机生产线需求,学生毕业后可无缝衔接企业技术岗位。此外,学校结合东莞家具产业集群优势,新增智能家居设计专业,毕业生参与设计的智能沙发产品远销欧美市场。这种“产业需要什么,学校就教什么”的策略,让东莞理工在细分领域形成不可替代性。

嘉应学院第26

嘉应学院以全国第428名位列省内第26名,作为梅州唯一的本科院校,其存在感更多体现在服务粤东北山区发展上。学校围绕客家文化传承、农林经济等方向,开设客家方言保护、柚子深加工技术等特色课程。例如,师生团队研发的蜜柚果胶提取技术,帮助当地农户将副产品附加值提升3倍。

同时,学校与梅州教育局合作推行“乡村教师定向培养计划”,毕业生中85%选择扎根乡镇中小学。尽管综合排名不高,但嘉应学院通过“小而美”的定位,成为山区人才振兴的重要支点。

值得关注的是,本次排名中,传统强校持续领跑。中山大学在海洋科学、医学领域优势稳固,其珠海校区深度参与粤港澳大湾区海洋经济圈建设;华南理工大学依托广州国际校区,在智能制造、新材料研发上与企业共建“创新联合体”,毕业生创业率居全国前列。

新兴力量同样抢眼。香港中文大学(深圳)凭借国际化师资和全英文授课模式,在金融科技、数据科学领域形成差异化优势;深圳大学则受益于特区资源,其光电工程、计算机学科已接近“双一流”水平,毕业生年均起薪超15万元。

总体来说,2025年广东高校排名揭示了一个清晰逻辑——在资源高度集聚的背景下,院校的竞争力源于对区域需求的快速响应。南科大的科研突围、东莞理工的产业联动、嘉应学院的山区服务,均是这一逻辑的生动实践。

未来,广东高校需进一步把握“双区驱动”战略机遇,例如围绕广深港澳科技创新走廊、珠江口西岸高端产业集聚区建设,优化学科布局。唯有将“创新基因”与“务实精神”深度融合,这片热土上的高等教育才能为高质量发展提供不竭动力。