2025年秋季开学有新变化 中小学AI课来了!

天津北方网讯:9月4日,天津中小学正式开学,津城各个学校门口也迎来了热闹非凡的一天。

对于孩子们来说,这个开学季有点不一样。一场深刻的人工智能教育变革,正在校园里悄然发生——2025年秋季学期起,北京、天津、杭州等全国多地在中小学各学段开展人工智能通识课程教育。

中小学AI教育在多地开花

从“大模型”到“科学智能”,从“AI+制造”到“具身智能”……如今,AI已成进行时。2025年5月,教育部基础教育教学指导委员会发布了《中小学人工智能通识教育指南(2025年版)》和《中小学生成式人工智能使用指南(2025年版)》,中小学人工智能通识教育有了指南。

与此同时,全国多个省市也先后发布了相关方案。北京市教委发布《北京市推进中小学人工智能教育工作方案(2025—2027年)》,全方位推进人工智能赋能首都基础教育改革发展;浙江省教育厅公布了《浙江省推进“人工智能+教育”行动方案(2025—2029年)》,提出到2029年实现人工智能教育基础设施基本覆盖,杭州率先于今年秋季学期实现中小学人工智能通识课程教育普及。

天津多路径推进AI教育落地

天津聚焦人工智能与教育变革,积极推动人工智能赋能教育教学变革创新,多所学校也积极开展人工智能教学的探讨与实践。

天津市实验中学滨海学校承办全市2025年人工智能赋能教育教学专题研讨会,邀请相关领域专家分享研究成果,共同探讨AI技术助力课堂教学质量提升的有效路径。

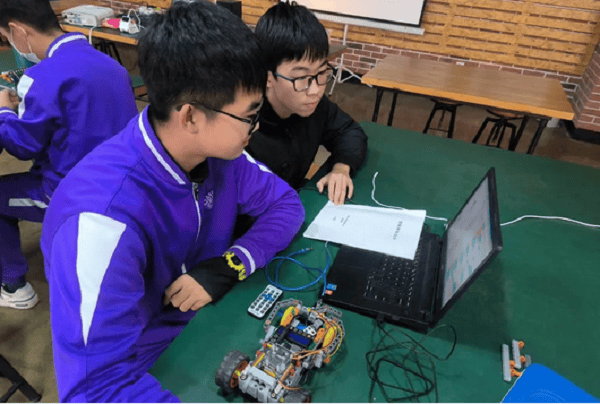

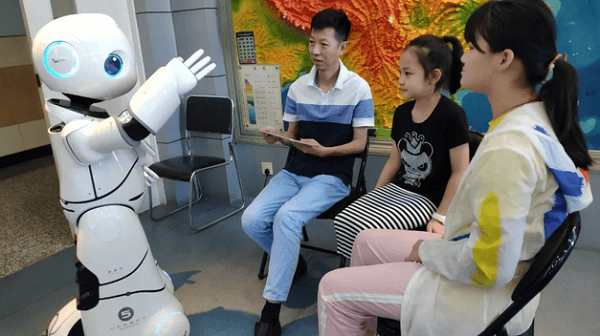

南开大学附属中学建设了人工智能实验室,装配有7台人型教育机器人、12台小型步态机器人,以及可编程机械壁、物联网实景屋、机器人创意编程工具箱、树莓派人工智能编程套件等,为学生提供了“能互动、可动手”的人工智能实践环境。

和平区汇文中学依托国家级“人工智能教育基地”建设,积极研发人工智能课程,打造“师生共生发展”的培训模式,陆续开发了以人工智能技术为核心的6类课程群。通过“兴趣切入——社团推进——全员普及——学科融合”四级推进模式落地实施,确保每个学生都能在科技创新的道路上找到自己适合的赛道。

天津市实验小学将AI与“颖悦科学”“美悦艺术”课程体系有机结合,首创用AIGC辅助跨学科项目式学习,规划构建“AI美育教育资源云平台”,通过技术赋能、机制创新、场景重构三维联动,形成基础教育美育数字化转型的完整解决方案,为艺术教育高质量发展提供创新实践样本。

中小学AI课开启教育新篇章

人工智能课程不仅是对基础教育课程体系的补充完善,更是推动基础教育改革的有力抓手。从政策推动到课堂落地,天津中小学校将全面开设人工智能课程,并对课时做了明确规定,是我国中小学人工智能教育发展的一个缩影。理想的AI课,不是培养“工具人”,而是照亮技术背后人的光芒——批判的思维、温暖的情感和负责任的选择。

AI教育的最终目的,从来不是替代人,而是成全人。不管是学校里的老师,还是家庭中的父母,社会各方都明白,激发孩子的好奇心与想象力,培养孩子健全的人格与审美,都是人工智能不能替代的工作,也会是未来人才的核心竞争力。天津的实践才刚刚开始,而这堂面向未来的大课,需要我们所有人共同作答。(津云新闻编辑付勇钧)