指南者留学学姐说:补修 25 门课!北工大学姐圆梦顶尖名校

一、留学契机

我本科就读于北京工业大学统计学专业,高考后填报志愿时,便选择了学校与英国卡迪夫大学的联合培养项目。当时想法很简单,就是希望大学四年能有机会接触不同的教育模式与生活方式,拓宽自己的视野。

初到英国的交换生活充满挑战,前几个月里,语言障碍、课程体系差异、生活节奏变化以及文化冲击接踵而至,甚至刚到第一周就感染了新冠。尤其在大二第一学期学习 “Foundations of Probability and Statistics” 这门课时,由于国内外教学进度不同,国外同学已修过先修课,而我不仅缺乏相关基础,还未适应全英文授课以及注重理论推导与证明的教学模式,学习难度极大。

为了跟上课程进度,我从未缺席过老师的 office hour,还将老师的讲义全部翻译成中文,结合国内 “概率论” 教材补充笔记、大量刷题。最终,这门课的期末考试我取得了满意成绩,大二上学期结束时,也成功适应了英国的学习与生活。

为了跟上课程进度,我从未缺席过老师的 office hour,还将老师的讲义全部翻译成中文,结合国内 “概率论” 教材补充笔记、大量刷题。最终,这门课的期末考试我取得了满意成绩,大二上学期结束时,也成功适应了英国的学习与生活。

这段经历不仅提升了我的自我调节能力、学习能力和语言水平,还让我以全新视角接触专业知识。到了交换第二年,我逐渐享受留学过程,也更加坚定了硕士阶段前往世界顶尖院校深造、接触前沿科研的想法。

二、申请过程

回国前,我原本只计划申请英国的学校,但大三暑假的一个晚上,突然萌生了 “申请美国院校” 的念头 —— 既想挑战更高平台,也希望在更多录取可能性中找到更适合自己的选择,于是决定为自己多争取一次机会。

然而,追求更多可能性意味着要付出更多努力。由于卡迪夫大学与北工大学制不同,大四上学期我需要补修 14 门课程,涵盖专业课、政治和体育等通识类课程。考虑到英国院校可能发放条件录取,我全力投入每一门课程的学习,最终均分较申请时提交的分数提高了近 2 分。

同时,我还两次参加托福考试、两次参加 GRE 考试,并配合文书老师准备了近 20 个项目的申请文书。那段时间,身边很多同学已开始实习或旅行,而我却在教室、图书馆、ETS 考试中心之间连轴转,尤其是期末备考马原、毛概时,身心压力巨大,好在申请主导师 Ivan 老师始终给予我精神支持,鼓励我坚持下去。

由于美硕申请涉及 GRE 和复杂的文书准备,且大四学业紧张,我决定找专业团队协助。起初线上沟通了多家机构,均感觉对方未能精准理解我的背景与需求。后来经朋友推荐,与指南者留学的朱雪萍老师线上沟通,并和顾姗老师在北京线下面谈。

老师们详细介绍了我感兴趣的院校与项目的申请要求,结合我的需求确定了大致选校范围,还建议我利用暑假提升综合能力。此外,我在指南者 App 上看到 “美研老阿姨 Eva” 老师的录取案例,十分心动,最终选择了指南者的 “南极星项目”。

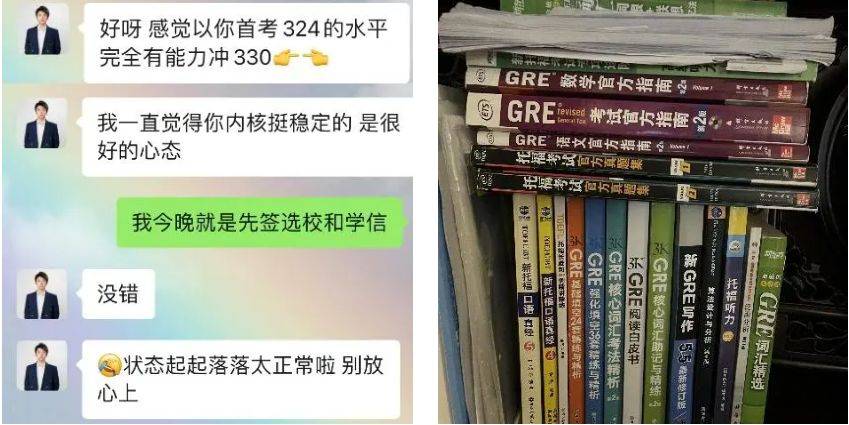

备考方面,针对雅思托福听力,我常用 TED 演讲和托福背景材料磨耳朵,利用吃饭时间听以提升理解力,同时通过 Dictation 练习法逐句听写、对比文本纠错。GRE 备考中,第一次考试前我主要靠做题积累词汇,未专门背诵词书,最终取得 324 分,但距离目标院校平均分仍有差距,且作为理科生,Verbal 部分的逻辑推理对我来说难度较大。

第二次备考时,大四课程繁重,我便利用课间、吃饭等碎片时间刷题背单词,并总结错题。我发现突破 330 分的关键在于保证 Medium 难度题目准确率并多做对几道 Hard 难度题目,于是 10 月集中刷完了能找到的所有 Medium 难度题目,最终在 10 月底考出 331 分,这期间也离不开 Ivan 老师给予的信心与勇气。

选校阶段,我与 Ivan 老师多次讨论,结合个人兴趣、目标与背景,最终确定了英美港 17 个项目(11 个非南极星 + 6 个南极星项目)。申请系统填写时,Ivan 老师先完成初稿,我再根据自身情况微调。面对部分学校的 Kira 面试,我起初十分紧张,Ivan 老师不仅帮我分析问题、结合我的经历讨论答题思路,还专门花一上午时间进行模拟面试,除 MIT 项目外,其余有面试的项目我均成功拿到 offer。仅麻省理工 1 分钟的自我介绍,我就录制了 10 个版本,Ivan 老师对每个版本都细致反馈,甚至指出 “结尾部分一个小小的眼神飘忽” 这类细节问题,即便在节假日或下班后,也会耐心解答我遇到的所有问题。

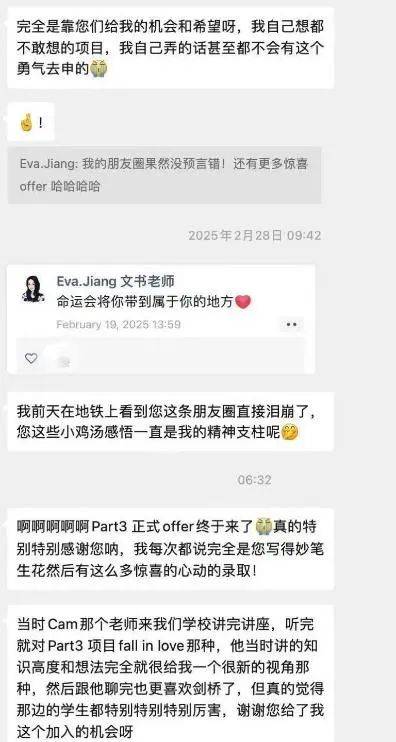

文书部分,Eva 老师撰写的每一篇文书都让我觉得 “量身定制”,甚至 “看完自己都想录自己”。Eva 老师擅长挖掘我的闪光点,帮我更清晰地认识到自身优势。记得八月底我发高烧时,写了一封请求卡迪夫大学老师写推荐信的邮件草稿发给 Eva 老师,第二天醒来才发现草稿满是语法和拼写错误,本想状态好转后修改再发送,没想到 Eva 老师上班后就帮我修改出语言简练通顺、内容充实的版本。帝国理工学院的文书,我和 Eva 老师共批注超 70 条,老师每条都细致回复并共同探讨调整;剑桥大学的文书也反复打磨,定稿后我又有新想法,Eva 老师在苛刻的字数限制内,帮我完美加入每一个想强调的亮点。甚至在 11 月一个周末的晚上近 12 点,Eva 老师仍在帮我修改文书,同时在选校上也基于对我的了解给出了极具参考价值的建议。

申请结果揭晓的过程如同 “开奖”,前两封 offer 来自曼彻斯特大学和爱丁堡大学这两所保底校,让我松了口气 “有学上了”;之后收到香港大学和伦敦大学学院的面试通知,却也在港大笔试当天早上收到牛津大学的拒信,虽因此前看到指南者有同学录取牛津统计学而抱有期待,难过之余仍快速调整状态备考港大笔试;再后来,哥伦比亚大学、帝国理工学院、康奈尔大学的录取陆续到来,Eva 老师发微博鼓励 “相信还有更心动的 offer”,让我备受感动;当剑桥大学申请状态变为 Decision Pending 时,我既期待又紧张,而在收到剑桥正式 offer 前,还先收到了耶鲁大学的录取。拿到剑桥 offer 的那一刻,我觉得大学四年尤其是申请季的付出都有了回报,因为剑桥 Part 3 曾是我不敢奢望的 “白月光” 梦校。

回顾整个申请季,我总结出几点经验:一是提前规划,将能控制的事情做到最好,比如尽早开始 GRE 刷分、练习面试题库,为应对不可控变量留出时间;二是保持良好心态,即便遭遇牛津、MIT 的拒信,也不要被否定打倒,相信 “再坚持一下,会有好事发生”;三是找对团队,非常感谢 Eva 老师和 Ivan 老师,他们是我 “素未谋面但并肩作战的战友”,在关键时刻给予我专业、细致的支持与帮助。录取不是努力的终点,而是下一段精彩旅程的开始,也希望大家都能收获属于自己的 “心动的 offer”。