身家30亿浙大教授被留置,学术圈的资本游戏要凉?

这事儿说起来挺有戏剧性。一位浙江大学的教授,航空航天学院的,正经八百的学术中人,手底下还管着一家市值接近150亿的科创板上市公司,自己名下股票就值三十几个小目标。这人生剧本,怎么看都是“知识改变命运”的标准范本,足够写进招生简章里激励后辈了。可一转眼,这位郁发新教授却被黄石的监察委给留置了,公司公告写得挺委婉,但大家都知道,这可不是什么普通的“协助调查”。

消息出来,估计很多人手里的瓜都差点掉了。你说这叫什么事儿?一位在象牙塔里传道授业的教授,怎么就和“留置”这种词联系到一块儿了呢?按理说,高校教授和上市公司董事长,这两个头衔单拎出来哪一个都金光闪闪,凑在一起却好像有点“水火相容”的别扭感。不是说绝对不行,但总觉得哪里不太对劲。

郁教授的经历其实挺符合人们对“学霸创业”的美好想象。哈工大的通信博士,浙大的教授,然后自己下场搞技术,做的是高精尖的射频芯片和微系统,公司还成功上了科创板。这简直就是“产学研结合”的活广告,是“把论文写在祖国大地上”的生动实践。去年公司业绩还爆棚,净利润同比增长了十倍多,这商业上的成功,似乎也反向证明了他学术研究的价值。按理说,这该是个皆大欢喜的故事。

但问题可能就出在这个“结合部”。一边是追求真理、共享知识的学术殿堂,讲究的是开放、协作与奉献;另一边是追求利润、保护商业秘密的商业战场,讲究的是壁垒、竞争与独占。这两个场域运行着两套截然不同的逻辑。当一个人同时扮演教授和董事长这两个角色时,就像同时踩着学术和商业两条船,这平衡术可就有点高难度了。嘴巴得多紧,才能确保公司的利益不会悄悄侵蚀学术的判断?实验室里的突破,如何清晰界定是属于高校的成果还是公司的资产?给学生上课时,讲的是纯粹的知识,还是不经意间带上了为自家产品铺垫的“私货”?这些都不是小问题。

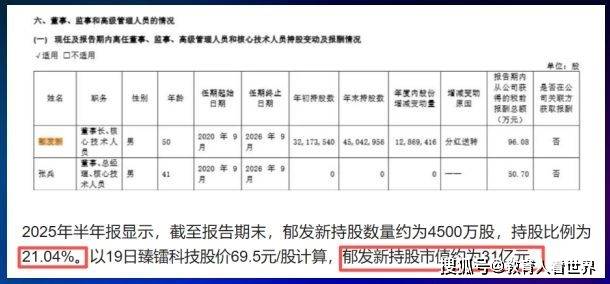

更何况,郁教授还不是一般的“技术入股”。他是实控人,持股超过21%,一致行动人前阵子刚通过减持套现了4.44亿。这已经完全超越了“技术顾问”的范畴,是深度绑定、利益巨大。这巨大的商业利益,就像一块强大的磁铁,会不会在不知不觉中,让学术的指南针产生微妙的偏转?我们当然不能妄下结论说一定有问题,但监察委的介入,至少说明这种巨大的角色混合,潜在的风险已经引起了必要的关注。

这件事给高教界提了个醒儿。咱们鼓励教授们走出象牙塔,把知识转化成生产力,这是绝对正确的方向。但不能只忙着鼓掌庆祝成果转化带来的GDP和估值,却忘了给这条“产学研”的高速路安装必要的护栏和交通规则。得有一套更清晰、更严格的游戏规则,比如明确的信息披露、严格的利益回避机制、清晰的成果归属界定。得让教授们知道,学术和商业这两条线,红线在哪里,碰了会怎样。不能总是“先上车后补票”,甚至指望大家全靠自觉“君子不欺暗室”。毕竟,面对数以亿计的财富,考验人性的代价未免太大了点。

所以,我们希望的,是知识能够体面地、干净地创造财富,而不是让财富反过来,模糊了知识应有的纯粹和尊严。郁教授的故事,无论最终结局如何,都已经成了一堂代价高昂的公开课。这堂课的主题不是“知识能否变现”,而是“在巨大的利益面前,学术共同体该如何守护自己的初心和底线”。这堂课,值得所有高校和学者们好好听一听。

(图源网络,侵联删)