从日本学历崩溃看中国教育困局:我们该如何破局?

寒窗苦读十余载,只为一朝成飞鸿。

40 年前的日本企业,曾要靠法律限制才能“不哄抢大学生”,甚至为抢人送车送房、包夏威夷旅行。

可谁能想到,仅仅十年后,曾经被疯抢的大学生,就业率从 95% 暴跌至 71%,硕士去当售货员,博士拿着微薄薪资挣扎,“社畜”成了年轻人的标签。

而我们现在,也在面临着类似的情况……

2025 年,我国大学毕业生达 1222 万人,刷新历史记录,这相当于一个欧洲国家的人口总和。

但摆在千万学生面前最残酷也最现实的问题,就是学历大仗。

所谓 900 万新生儿嫌少,1200 万大学生嫌多,去年中国高校毕业生就业率仅 55.5985%,硕士送外卖,博士月收入 3500 元,即便高考排名全省 3000 名,实习月薪可能还是 3000 元。

我们倾尽一个家庭的全部劳动力和个人的全部青春换取学历,只为在职场中卷赢更多人,成为老板眼中更廉价的劳动者。

到底应该怎么办?答案或许可以参考日本,上世纪 70 年代,处在经济黄金时期的日本迎来两件大事。

第一是日本出现战后婴儿潮,第二是这些婴儿的父母成为日本历史上最激进也最疯狂的鸡娃军团,这批父母因日本战后国力虚弱、急需发展经济和高学历人才时,凭借文凭赚到第一桶金。

在他们眼中,学历万能、无敌,是孩子出人头地的唯一正途,孩子除学习外的事都是歪门邪道,他们认为,自己高中学历就能做科长,孩子若上大学,未来成就不可限量。

于是这一辈父母赌上全部身家,掀起学历暴政,逼迫孩子复刻自己昔日的学历神话,造就了日本全民鸡娃的时代。

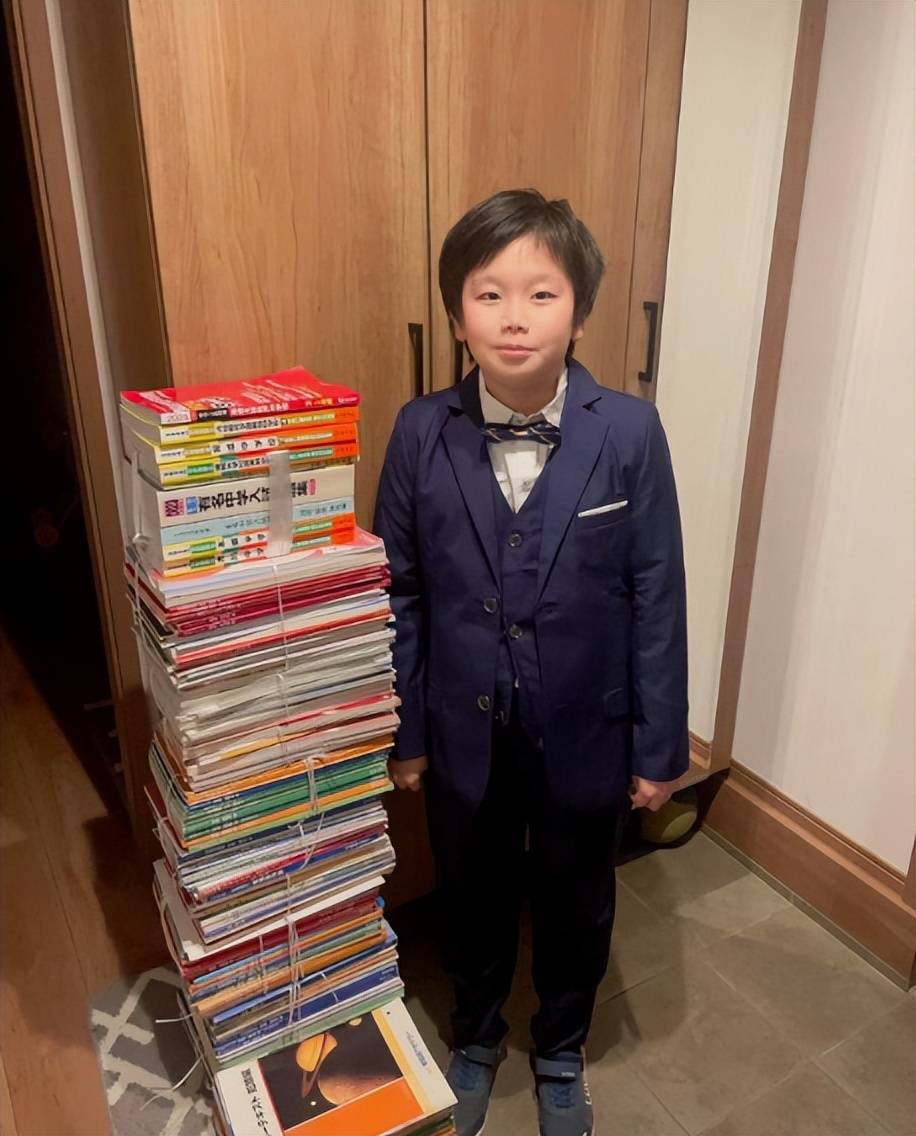

根据数据统计,70 年代日本父母能拿出 30% 的收入供孩子进补习班,日本小孩平均一天最高学习 16 小时,1/3 的日本中学生曾因压力过大意图轻生,当时全日本教培行业有高达 5 万多家补习班,数量比全国便利店还多。

鸡娃的狂热很快震动日本中央,80 年代日本教育部接连出招,打击校外培训、降低课业难度、不公布学习排名成绩、学习内容减 3 成、上课时间减 1 成,这些政策出发点虽好,却进一步点燃日本全民鸡娃之火和年轻人对学历的病态渴求。

80 年代日本地产业迈向巅峰,经济几乎繁荣到顶点,大批日本企业需要大量招聘学生,有一个冷知识,80 年代日本曾有一条法律,大意是严禁哄抢大学生。当时日本企业一年要招收 450 万名学生,每年却只有 50 万人从学校毕业,大学生极为稀缺。

为防止大企业用超高薪水抢学生导致小企业无人可招,日本规定企业每年只能在夏天招人,其他时间招人违法。

为争抢人才,日本公司各出奇招,有的提供五险一金,有的承诺包红酒牛排和夏威夷旅行,有的甚至送车送房。

日本年轻人见状,纷纷投身学历竞争,全力备战高考,认为考上大学就能获得好前程。

但时代的红利不会惠及所有人,总会有一部分人承受代价,满怀希望的日本学生走出校门时,发现自己倾尽前半生投资的学历正面临三轮重创。

1990 年至 1992 年,短短三年间,曾宣称卖掉东京买下全美” 的日本经济崩盘,股灾爆发,房价下跌,大企业接连倒闭,失业率直线飙升,经济一口气倒退 20 年,不少年轻人的价值观一夜崩塌。

1993 年是日本年轻人的命运拐点,从这一年开始,原本一路上涨的大学生就业率直线下降,从 95% 降至 85%、80%、71%,最严重时每 10 名大学生中至少有 2 人没有工作。

日本社会充满迷茫、恐惧和愤怒,各大寺庙和道观挤满前来许愿的学生,招聘会现场甚至出现父母替孩子排队抢占面试机会的场面。

就业局势糟糕,不少年轻人将考研和考公视为救命稻草,认为考研后能获得更好机会,考上公务员就有铁饭碗不怕失业。

一时之间,日本各地掀起考研风暴,不少学生刚上大一就开始琢磨考研习题;女孩大学一毕业,父母就建议尽快嫁给公务员以寻求稳定。

可现实很快给了他们沉重一击,92 年后毕业的日本学生,大多出生在 70 年代日本人口高速爆发期,大量年轻人同时考研考公,竞争异常激烈。

再加上日本政府因经济危机财政紧张,缩减公务员招聘数量,导致日本年轻人的“上岸”梦想连年受挫,后世将这场学历贬值称为 90 年代“就业冰河”,那一代学生也被称为“迷失的一代”。

面对这样的局面,日本政府不得不采取行动,1996 年,日本当局推出“劳动派遣政策”,默许企业大量招聘临时工,这类岗位无需缴纳五险一金,薪资水平也较低。

政府原本希望通过这一政策让年轻人先有工作机会,后续再逐步改善,但没想到局面迅速失控。

一批寒窗苦读十年的大学生,被超市、快递站招去做临时工,从事售货员、快递员等工作,微薄的薪资仅够他们在大城市勉强生存。

与此同时,不少大企业对这些年轻临时工进行无底线压榨,要求他们 996、007 工作,甚至出现性骚扰和职场霸凌现象,年轻人若有不从,就会被直接开除,且企业无需支付任何赔偿。

当时日本年轻人发明了“社畜”一词形容自己,嘲讽自己在社会中如同牲畜般被对待,毫无尊严。

即便如此,仍有人抱有希望,认为只要拼命工作、努力竞争,总有出人头地的机会,但现实再次打破幻想。

日本各大公司的高层多为 50 后和 60 后,他们吃透日本经济红利,手握大量权力和人脉,能轻松为子女安排工作。

根据数据,1998 年日本千人规模以上的大企业招聘 14 万人,其中 7 万人都是关系户,普通人在公司辛苦工作,而一些凭借关系的人,即便高考 179 分,也能进入好单位。

但日本学历贬值的故事并未就此结束,2004 年,日本启动“大学法人化改革”,这一改革被视为对学历贬值的致命一击。

改革名义上是推动大学市场化,实则因日本大学长期依赖国家拨款,而当时国库空虚,日本政府停止拨款,要求大学自行解决资金问题。

面对这一情况,日本大学校长选择通过涨学费创收,此后日本大学学费连年飙涨,大学学历成为日本教育界的“奢侈品”,只有经济条件优越的家庭才能承担,普通家庭的孩子只能持有高中文凭,在社会底层挣扎。

讽刺的是,近几年日本大学生就业市场似乎从寒冬中复苏,就业率高达 98%,企业 HR 甚至“下跪求”年轻人入职,日本年轻人又从“社畜”变成了“香饽饽”。

背后原因很简单,一方面是日本老龄化加剧,大批老年人退出职场,腾出岗位;另一方面是少子化达到顶峰,年轻劳动力严重不足。

教育的价值从不是只为换一张就业门票,而是培养应对变化的能力,毕竟,没有永远的红利,只有能持续成长的人,才不会被时代的浪潮淘汰。

终究是时间缓解了日本的学历危机,但“迷失的一代”却永远成为时代的牺牲品,在沉默中被遗忘。

信源来自

环球网:《劳动力短缺加剧,日企花样吸引年轻人》

钛媒体:《日本学历贬值30年:博士批量失业、大学生无奈啃老》

中国报道:《2025届普通高校毕业生规模预计达1222万人》

环球网:《38岁文科硕士被迫送外卖?当过记者,做过公关,已经失业半年……一句话道出心酸》