心痛!安徽大学女教授突然去世,年仅43岁,晋升教授不到一年

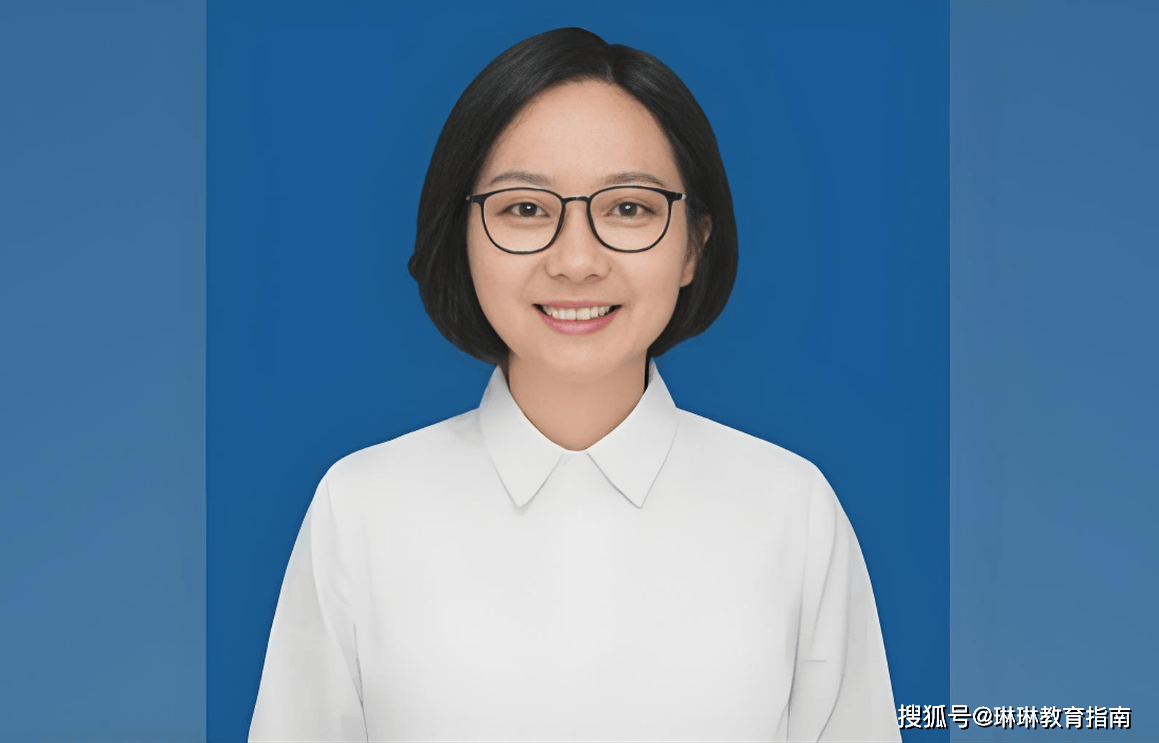

学术圈传来了一则令人心痛的消息——安徽大学化学化工学院胡大乔教授因突发疾病医救无效,于2025年9月21日在合肥不幸去世,年仅43岁。

这位刚刚晋升教授不到一年的学者,永远离开了她深爱的教学科研岗位,留下了无尽的惋惜与遗憾。

安徽大学女教授突然去世,年仅43岁

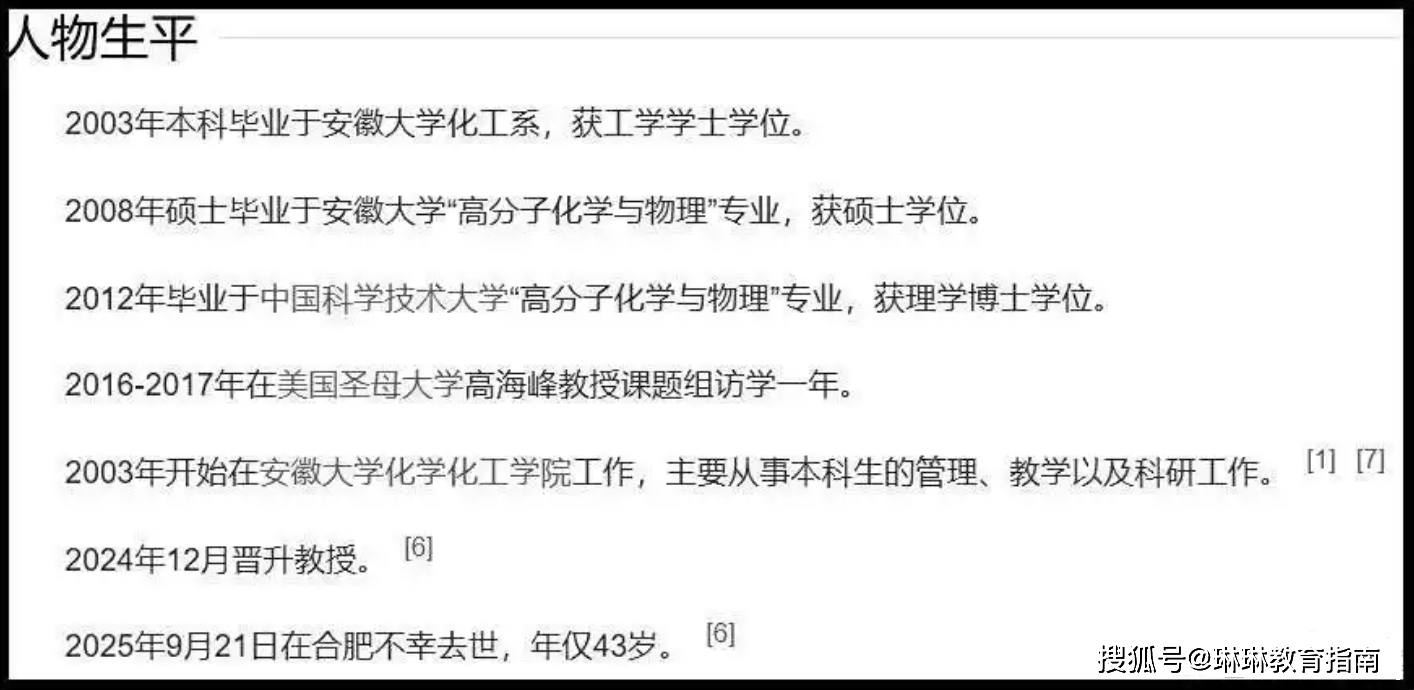

胡大乔教授1982年出生于安徽省桐城市,本科和硕士均毕业于安徽大学,博士毕业于中国科学技术大学,学成后她选择回到母校任教,用自己的知识和才华回馈培养她的学府。

在安徽大学这所211重点高校,她将自己的青春与热情全部投入到教学和科研工作中。胡大乔在2017年12月晋升为副教授后,用了整整七年时间攻坚克难,终于在2024年12月晋升为教授。

在高校职称体系中,从副教授到教授这一步是公认的难关,需要学者在教学、科研、学术成果等多方面达到较高水平。胡大乔教授付出了常人难以想象的努力,才迎来了这一重要的职业突破。

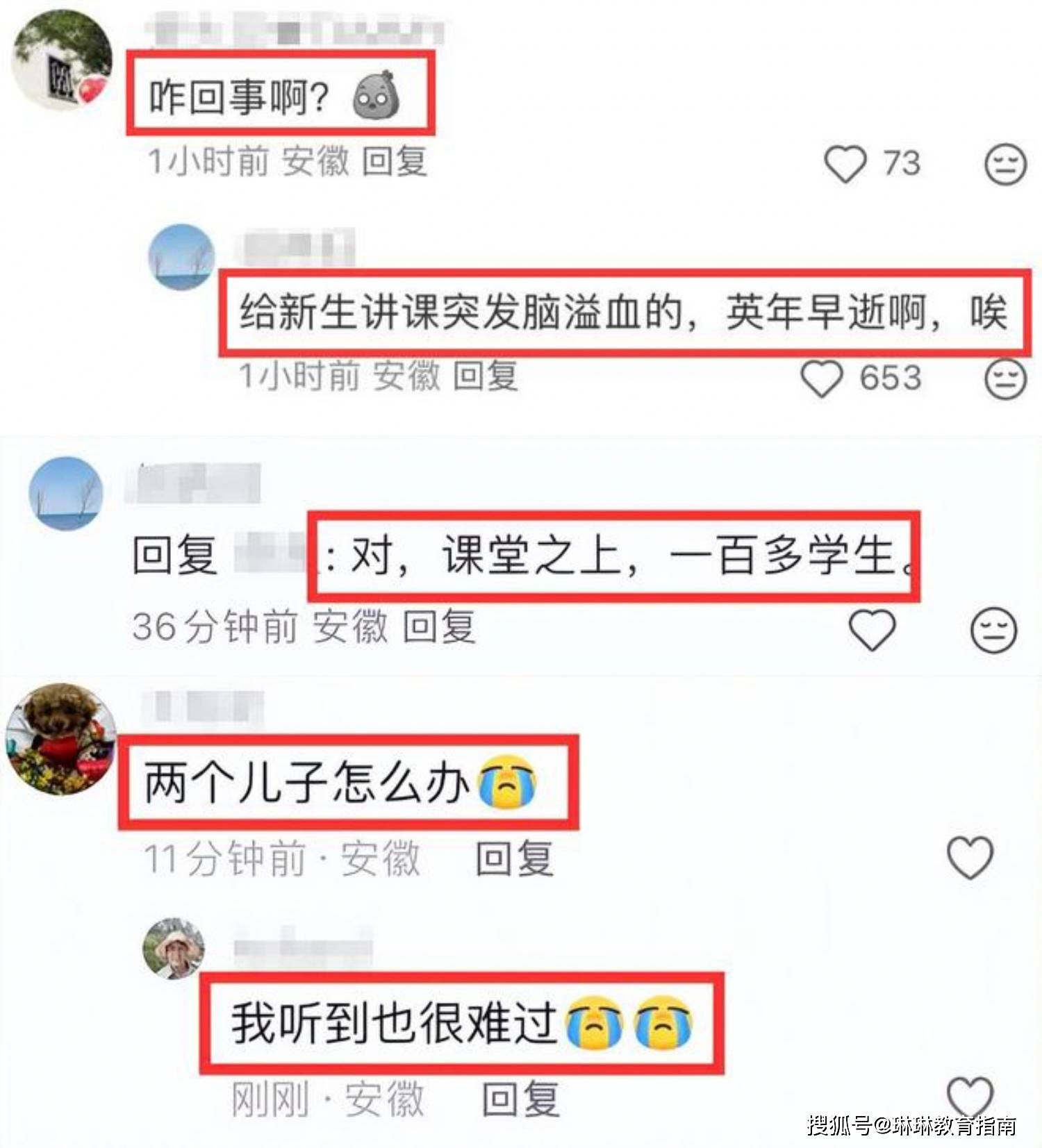

可令人惋惜的是,胡大乔教授仅仅享受了九个多月的教授荣誉,就在事业正蓬勃发展之际突然离世。9月初,中国化学会刚发布的《会员 | 66位会员新晋级为高级会员》的推文中,胡教授还榜上有名,如今却骤然离世,不禁令人感慨世事无常。

作为一名高校的教育工作者,胡大乔教授可谓是尽职尽责、硕果累累。她主讲的课程深受学生好评,连续8年教学考核优秀,培养了20多位研究生,为国家培养了大批专业人才,也发表过多篇高水平论文。

可就是这样一位优秀的教育工作者,却依旧无法平衡好自己的工作和生活。长期超负荷工作会显著增加心脑血管疾病、免疫系统紊乱等健康风险。特别是像胡大乔教授这样的中年学者,正处在事业上升期和家庭责任重叠的阶段,压力之大可想而知。

生命健康是一切的基础,适当的慢下来才能收获更长远的发展

如果她能够在获得教授职称后适当放慢节奏,多关注自身健康状况,或许这样的悲剧或许可以避免。但工作和生活之间难以平衡却不是个别高校教育工作者的困境,而是普遍的难题。

在当前"发表论文、晋升职称"的学术评价体系下,许多高校教师承受着巨大压力。为了在激烈的竞争中脱颖而出,他们常年工作超负荷,休息时间严重不足。这种长期透支健康的工作方式,导致不少中青年教师出现各种身体问题,甚至如胡大乔教授这样英年早逝的悲剧。

高校教育工作者的评价机制和职业竞争压力,造就了太多无法挽回的悲剧,但作为教育工作者,却必须要明白一个道理——工作和生活适当慢下来才是更长远的发展。

教授职称固然重要,但它只是人生旅途中的一个里程碑,而非终点。如果为了追求职称而透支健康,最终失去了享受成功的机会,这样的代价未免太过沉重。教育工作者应当学会在追求学术卓越的同时,给自己留出恢复和放松的空间是必不可少的,只有这样才能保持身心健康的平衡。

胡大乔教授的故事给我们敲响了警钟,她用生命诠释了对教育和科研的热爱与奉献,但也提醒我们,生命健康是一切的基础。当感到身体不适时,应及时就医检查,不要抱着"多忍一忍就过去了"的侥幸心理,毕竟真正的成功不仅仅是事业上的辉煌,更包括健康的身体、幸福的家庭和平衡的生活。

最后,向胡大乔教授致以最崇高的敬意。她用短暂而充实的一生诠释了教育者的责任与担当,她的学术成果和教育理念将继续影响和激励后来者。愿她安息,也愿每一位奋斗在教育一线的工作者都能健康快乐,在追求卓越的同时,也不忘照顾好自己。

(所有图片均来源于网络,如有侵权,请联系删除)