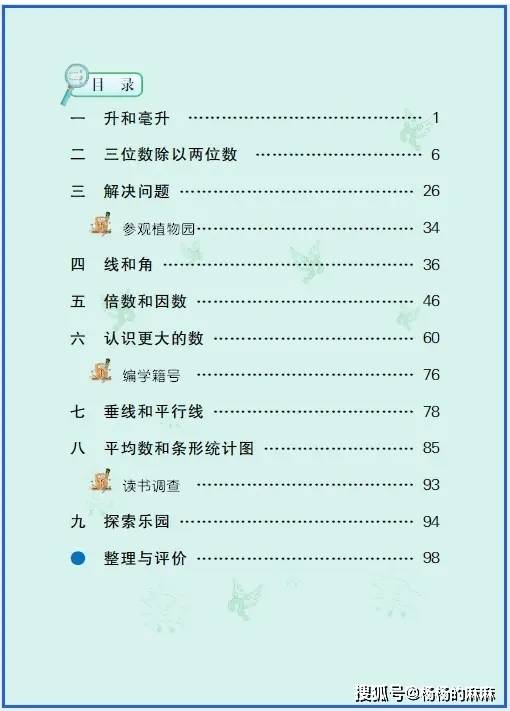

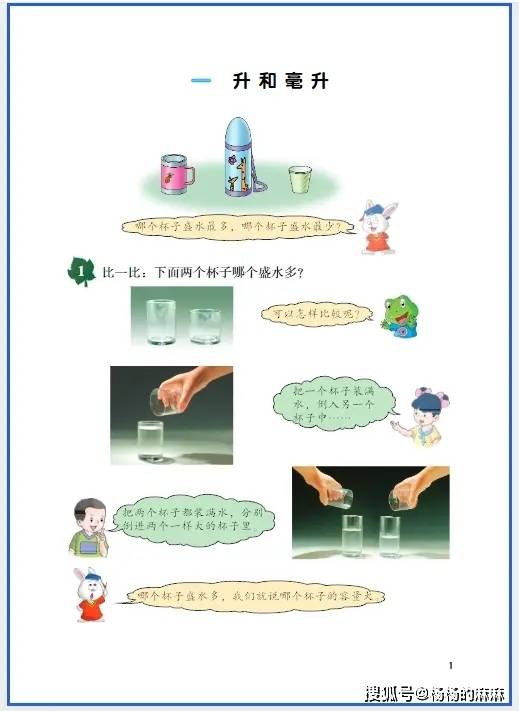

2025新教材冀教版小学四年级数学上册电子课本(高清PDF版可打印)

2025年学生将迎来新版教材,新教材将更加重视思维和阅读!为了方便广大学生在暑假预习新学期的课本知识,我们整理了2025新冀教版四年级数学(上册)一电子课本,以图片的形式呈现给大家,希望对同学们的暑期学习有所帮助。

以下是部分内容截图,完整信息请查看 PDF 文件

从被动看题到主动解构!分阶段培养数学阅读习惯,附全流程实操技巧

很多学生做数学题时,总把 “阅读” 等同于 “看文字”,匆匆扫过题干就动笔计算,结果因漏看条件、误解逻辑丢分。其实,数学阅读是一门 “技术活”—— 它不是简单的 “识字”,而是对数字、符号、术语的精准解读,对条件与问题的逻辑梳理,对数学模型的快速匹配。想要培养良好的数学阅读习惯,核心是实现从 “被动接收信息” 到 “主动解构信息” 的转变。以下分阶段、可落地的培养方法,覆盖 “读前预判、读中拆解、读后验证” 全流程,帮学生逐步掌握数学阅读的核心能力。

一、先明确:数学阅读的目标,是 “读懂逻辑” 而非 “看懂字面”

数学文本(题目、概念、例题)的最大特点是 “字字有意义”,一个数字、一个符号、一个术语,都可能直接影响解题方向。因此,数学阅读要完成的不是 “知道题目讲了什么”,而是三个关键任务:

第一,精准 “拎要素”:从题干中找出 “已知信息”“待求问题” 和 “隐藏限制”—— 比如 “已知” 可能是具体数字(如 “20 千克”)、数量关系(如 “甲是乙的 3 倍”),“待求” 是最终要算的结果(如 “面积”“速度”),“限制” 则是隐性条件(如 “结果保留整数”“长方体棱长为正整数”);

第二,清晰 “理关系”:分析已知条件之间、已知与未知之间的逻辑关联 —— 比如 “要求长方形面积,必须先知道长和宽;而长和宽的关系已通过周长给出”,像这样梳理出 “先算什么、再算什么” 的顺序;

第三,快速 “对模型”:将题目场景与已学的数学知识、题型模型对应 —— 比如看到 “路程、速度、时间” 就对应 “路程 = 速度 × 时间” 模型,看到 “几分之几” 就关联分数应用题的解题思路。

举个例子:读题 “小红用一根长 36 厘米的彩带围成一个正方形,之后又把这根彩带改围成长是 10 厘米的长方形,求长方形的宽”。

拎要素:已知 “彩带总长 36 厘米(即正方形、长方形周长)”“长方形长 10 厘米”,待求 “长方形宽”,限制 “同一根彩带,周长不变”;

理关系:先通过正方形周长确认彩带总长(虽题目已直接给出,但可验证),再用长方形周长公式反推宽,逻辑链是 “周长→长→宽”;

对模型:对应 “长方形周长公式(周长 =(长 + 宽)×2)”,需将公式变形为 “宽 = 周长 ÷2 - 长”。

只有完成这三步,才算真正 “读懂” 这道题,而非只看明白 “小红围图形” 的表面场景。

二、分阶段培养:从 “不丢细节” 到 “会找逻辑”

根据学生的年级和基础,数学阅读习惯的培养可分为两个阶段,每个阶段侧重不同能力,逐步进阶。

阶段 1:基础习惯期(小学 1-4 年级 / 基础薄弱学生)—— 先解决 “漏看、看错、读不懂”

这个阶段的核心是 “慢下来、盯细节”,通过 “工具辅助 + 固定流程”,让学生养成 “不跳字、不主观臆断” 的习惯,避免因 “粗心” 导致的失误。

1. 用 “物理工具” 强制聚焦:指读、圈画、简批,一个都不能少

指读:读题时必须用手指、笔尖或直尺,逐字逐句划过题干,不允许 “眼睛扫题、嘴巴不读”。尤其遇到数字(如 “58” vs “85”)、符号(如 “×”vs“÷”)、易混术语(如 “减少了 5” vs “减少到 5”),要 “指到、读到、想到”—— 比如读到 “除”,立刻停顿,在心里明确 “A 除 B=B÷A”,再继续读题。

圈画:用固定的符号标注关键信息,避免混乱。建议统一规则:用 “○” 圈出数字和单位(如 “36 厘米”“10 秒”);用 “___” 划出关键术语或条件(如 “最大公约数”“至少需要”“体积”);用 “?” 标出暂时不懂的地方(如 “‘折现率’是什么”“‘相向而行’怎么理解”),读完后先解决疑问,再动笔解题。

简批:在题干旁边用 1-2 个关键词标注 “解题方向”,比如看到 “求梯形面积”,就批 “需上底、下底、高”;看到 “应用题问‘相差多少’”,就批 “先算两个量,再相减”。这样能避免读题后 “忘了要算什么”,快速锚定解题目标。

比如原题:“一个圆柱形水桶,底面半径是 4 分米,高是 6 分米,做这个水桶至少需要多少平方分米的铁皮(接口处忽略不计)?”

圈画后:“一个圆柱形水桶,底面半径是○4 分米,高是○6 分米,做这个水桶至少需要多少平方分米的铁皮(接口处忽略不计)?”(“铁皮面积” 下划横线)

简批:“求表面积→圆柱无盖(水桶),算 1 个底面积 + 侧面积”。

2. 拆 “长题干”:把复杂句子 “砍成” 短句,降低理解难度

遇到题干长、条件多的题目(如 “小明买了 3 支钢笔,每支 15 元,又买了 5 本笔记本,每本 8 元,商店搞活动,满 100 元减 20 元,小明实际花了多少钱”),学生容易因信息过载 “记混条件”,这时可以用 “拆分法”:

按 “逗号、句号” 或 “事件逻辑”(如 “买钢笔→买笔记本→算总价→算优惠”),把长题干拆成 1-2 句话的 “小片段”,每拆一段就圈出该片段的关键信息,再连起来梳理逻辑。

比如上面这道题,可拆成 4 个小片段:①小明买 3 支钢笔,每支 15 元;②买 5 本笔记本,每本 8 元;③满 100 元减 20 元;④求实际花的钱。拆完后,学生能清晰看到 “先算钢笔总价,再算笔记本总价,加起来得总花费,最后减优惠” 的步骤,不会漏算任何一步。

阶段 2:能力进阶期(小学 5-6 年级 / 初高中学生)—— 从 “读懂” 到 “会用”

这个阶段学生已能避免基础的 “看错、漏看”,重点要培养 “主动挖掘信息、关联知识” 的能力,让数学阅读服务于 “快速解题、准确解题”。

1. 读前 “预判题型”:看到关键词,先联想 “可能考什么”

拿到题目后,先不着急读完整题,而是先扫读 “高频关键词”,预判题型和解题方向。比如看到 “路程、速度、时间”,预判是 “行程问题”,可能考相遇、追及;看到 “浓度、溶质、溶液”,预判是 “浓度问题”,需用 “浓度 = 溶质 ÷ 溶液” 公式;看到 “折扣、原价、现价”,预判是 “百分数应用题”,关联 “现价 = 原价 × 折扣”。

这种 “预判” 能让学生带着 “目标” 去读题,更快找到与题型匹配的条件。比如读题前预判是 “行程问题”,读题时就会重点找 “谁走的、速度多少、走了多久、走的方向(同向 / 相向)”,避免被无关信息干扰。

2. 读中 “转化信息”:把文字、图形 “变成” 数学语言

很多数学题的条件不是直接用数字给出,而是用文字描述(如 “甲比乙多 20%”)或图形(如几何题中的线段、角度标记),这就需要学生学会 “信息转化”—— 把文字变成算式,把图形信息变成数字或关系。

比如 “甲比乙多 20%”,转化为 “甲 = 乙 ×(1+20%)”;几何题中 “三角形 ABC 是等腰直角三角形,∠C=90°”,转化为 “AC=BC,∠A=∠B=45°”;统计图题中 “条形图中 A 组对应高度是 15”,转化为 “A 组数量是 15”。

通过这种 “转化”,抽象的信息会变成具体的数学表达式,解题思路会更清晰。

3. 读后 “验证逻辑”:用 “反向提问” 检查是否读透

读完题、列出算式后,不要立刻计算,而是通过 “反向提问” 验证自己是否真的读懂:“我找的已知条件全吗?有没有遗漏限制?算式和待求问题匹配吗?”

比如解 “用边长 2 分米的正方形地砖铺一间长 8 米、宽 6 米的客厅,需要多少块地砖”,列算式前先提问:“单位统一了吗(分米和米)?地砖是正方形,面积算对了吗?客厅面积除以地砖面积,逻辑对吗?”

通过这样的提问,能及时发现 “没统一单位”“漏算地砖面积” 等问题,避免因 “读题不彻底” 导致的解题错误。

三、日常训练:3 个小技巧,让数学阅读习惯 “落地生根”

- “每日 1 题精读” 训练:每天选 1 道数学题,不追求速度,按 “拎要素→理关系→对模型” 的步骤,用圈画、批注的方式完整读题,再写出解题思路(不计算结果),坚持 1 个月,能明显提升读题细致度;

- “错题读题复盘”:整理因 “读题失误” 导致的错题,在错题旁标注 “当时漏看了什么”“误解了哪个条件”“应该怎么读才对”,比如 “漏看‘无盖水桶’,错算成两个底面积”,下次遇到类似题目就会重点关注;

- “亲子互考读题”:家长和孩子互相读题,一方读题时故意漏读或错读关键信息(如把 “5 米” 读成 “5 厘米”),另一方需要指出 “哪里读错了”“这个错误会导致什么结果”,通过互动强化对 “关键信息” 的敏感度。

总之,培养数学阅读习惯不是 “一蹴而就” 的事,需要从基础的 “不丢细节” 开始,逐步过渡到 “主动解构逻辑”。一旦掌握这种能力,学生不仅能减少 “看错题目” 的失误,更能快速找到解题方向,真正实现 “会做题、做对题” 的目标,为后续更复杂的数学学习打下坚实基础。