高考地理中的松散物

高考地理中与“松散物”相关的知识点。这是一个非常重要的概念,尤其在自然地理和地质灾害部分。

“松散物”指的是结构松散、未固结的第四纪沉积物,它们通常胶结程度差、孔隙度大、稳定性弱。

一、松散物的主要类型与成因

理解松散物的类型是分析一切相关问题的基础。

1.残积物:岩石风化后残留在原地的碎屑物。

2.坡积物:在重力作用和雨水冲刷下,沿山坡向下移动的碎屑物。

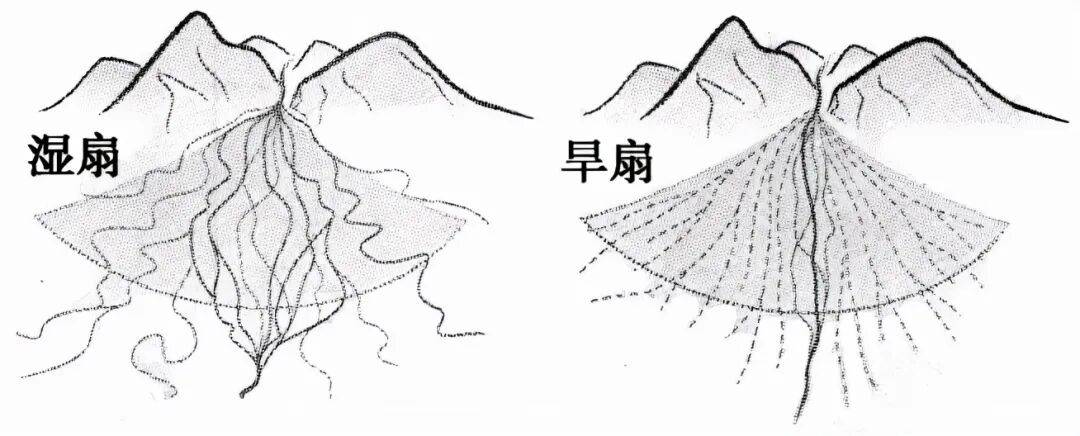

3.洪积物:由暂时性洪流(如山洪)在山前或山谷出口处堆积形成的扇形堆积体(洪积扇)。

4.冲积物:由常年河流搬运、堆积形成,如河漫滩、三角洲、冲积扇等。

5.黄土:典型的风成松散堆积物,结构疏松,垂直节理发育。

6.冰碛物:由冰川搬运和堆积的碎屑物,大小混杂,缺乏分选性。

7.崩塌、滑坡堆积物:由地质灾害直接形成的松散堆积体。

二、核心考点及应用

高考中,“松散物”很少单独考查其定义,更多的是作为背景条件或关键因素,出现在以下情境中:

1. 地质灾害的“物质基础”

这是“松散物”最核心、最高频的考点。松散物是滑坡、泥石流、崩塌等灾害发生的物质条件。

2.滑坡 & 崩塌

(1)答题逻辑:斜坡上覆盖有厚厚的松散堆积物(如残积物、坡积物)→ 这些物质内聚力小,摩擦力低 → 在触发因素(如暴雨、地震、人工开挖坡脚)作用下 → 容易失稳,发生滑动或坠落。

(3)典型案例:黄土高原地区,土质疏松,垂直节理发育,极易发生滑坡和崩塌。

3.泥石流

(1)答题逻辑:沟谷或斜坡上储存有大量松散固体物质(如崩塌滑坡提供的碎屑、人工弃渣)→ 为泥石流提供了“固体”来源 → 在触发因素(如暴雨、冰雪融水)形成强大水流后 → 与水混合形成泥石流。

(2)形成条件三要素:①丰富的松散物;②陡峻的地形;③充足的水源。

(3)高考常见设问:“分析该地泥石流灾害多发的原因”。在回答时,必须点出“山高谷深,坡度大,利于集水;断裂发育,岩石破碎,风化强烈,松散碎屑物质丰富;降水集中,多暴雨”等要点。

2. 水文与地貌过程的“载体”

(1)河流含沙量

河流流经土质疏松、植被覆盖率低的地区(如黄土高原),侵蚀作用强,河水携带大量松散泥沙,导致含沙量高。

影响:下游淤积,形成“地上河”,影响航运、水利工程等。

(2)地貌形态的塑造

冲积扇/洪积扇/三角洲的形成,本身就是河流搬运的松散物质(冲积物、洪积物)在特定位置堆积的结果。

黄土高原的千沟万壑地貌,正是因为其主体由松散黄土构成,易受流水侵蚀。

3. 工程建设与人类活动的“隐患”

(1)地基稳定性:在松散物分布区进行工程建设(修路、建房、建水库),必须考虑地基的稳定性和承重能力,否则易发生不均匀沉降或诱发地质灾害。

(2)水土流失:松散物覆盖的区域,如果植被遭到破坏,极易发生严重的水土流失。这是黄土高原成为水土流失最严重地区之一的根本原因。

三、典型例题与分析思路

【例题】 (材料节选) 四川省雅安市芦山县地处龙门山断裂带,山高谷深,降水丰富。2013年曾发生7.0级强震,震后多次发生特大暴雨。

问题:分析芦山县在强震和暴雨后,泥石流灾害频发的原因。

【答题思路】

1.物质条件:“地处龙门山断裂带” → 地壳活动活跃,岩石破碎 → 风化作用强烈 → 山体斜坡和沟谷中积累了大量的松散固体物质(崩塌、滑坡的堆积物)。这是泥石流发生的物质基础。

2.地形条件:“山高谷深” → 地形坡度大,为泥石流的流动和能量积累提供了条件。

3.水源条件:“降水丰富”、“特大暴雨” → 提供了充沛的水源动力,浸润并饱和松散物质,使其重量增加、摩擦力减小,最终启动形成泥石流。

4.触发因素:“强震” → 进一步震松了岩土体,产生了更多新的松散物;“暴雨”是直接的触发因子。

四、总结与答题模板

当在题目中看到以下关键词时,要立刻联想到“松散物”:

1.地质灾害:滑坡、泥石流、崩塌。

2.区域:黄土高原、西南山区(横断山区、云贵高原)、地震带、大型工程(如公路、铁路沿线)的边坡。

3.材料描述:“岩石破碎”、“土质疏松”、“堆积物厚”、“风化严重”、“断裂发育”。

4.关于“松散物”的答题术语总结

“……为滑坡/泥石流提供了丰富的松散固体物质来源。”

“……岩土体松散,稳定性差,易在……条件下发生……”

“……土质疏松,抗侵蚀能力弱,水土流失严重。”