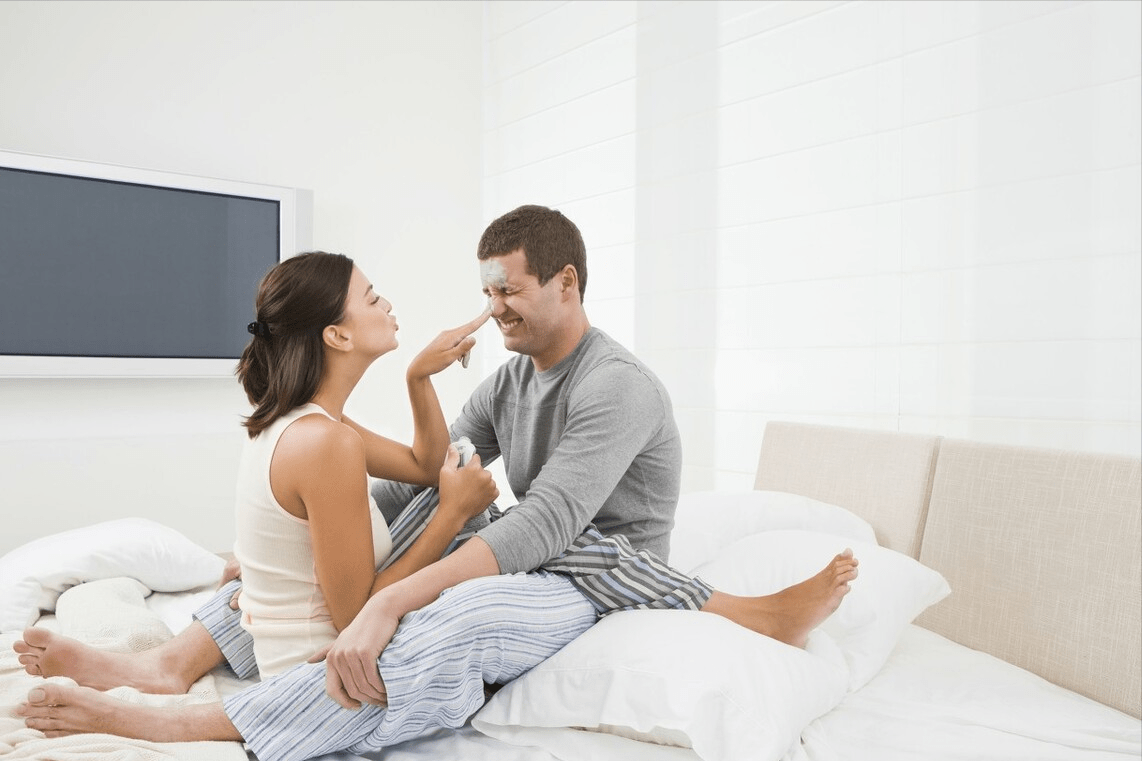

夫妻同房被孩子撞见怎么办?先别慌,过来人的“神回复”值得借鉴

对于当代家长而言,最惊悚的瞬间,必定包含“同房”时,被孩子撞破这一经典场景。

在很多育儿群里,也经常会有大家的满屏血泪史。

比如,孩子做梦吓醒了,突然抱着小熊闪现在家长卧室。

比如,孩子开灯瞬间,自己一脚把老公踹下了床

还有的家长,随便搪塞两句,结果孩子转过身去询问爷爷奶奶,是不是也会做这样的游戏。

不得不说,在这件事上,没有最尴尬,只有更尴尬。

根据相关数据调研发现:

3—8岁儿童,平均有37.6%的概率,会撞见父母亲密时刻。

可能说到这里,大家都想要找到一个对于孩子成长而言,有积极正向意义的引导方法。

到底该怎么做呢?咱们接下来一起聊一聊。

01.父母恩爱,才是最好的养育

在我们含蓄内敛的基因里,大多都有着“弹性色变”的烙印。

甚至很多人会觉得,让孩子撞破亲密时刻,会给孩子带来不好的影响,不利于孩子成长。

但事实上,可能这一切,并非大家想的那样。

当孩子第一次见识到一种事物时,他并不会因此而接收到多大影响,就比如很多孩子害怕小狗,其实并非是他天生就害怕,而是在其成长过程中,有人给他传达了“小狗可怕”这样的认知。

所以,孩子变成什么样,全看大人的引导。

在父母“恩爱”这件事情上,也是如此。

就像之前在网上看到的一则帖子,有人问说:在父母经常抱抱、亲亲、腻歪不停的家庭里,长大的孩子是怎样的?

下面有一个高赞回答是:

自己从小才貌都不出众,除了能吃能喝,没心没肺之外,没啥优点。

但是只要每次一提起自己的爸妈,瞬间觉得自己就是宇宙中心,他们两个给我传递出的爱的表达方式,让自己对未来充满期待。

发现了吗?日常恩爱、十分腻歪的父母,往往更能养出安全感与幸福感十足的孩子。

正如网上有人说的那样:

父母恩爱,才是孩子成长过程中,最肥沃的土壤。

所以,在亲密时被孩子撞破,我们一定要有一个坚定的认知,这件事情,没什么关系,也不必那么难为情。

毕竟,在儿童心理学中也明确指出:

哪怕被孩子看到,但是其中有82.3%的孩子,根本看不懂发生了什么。

而真正会给孩子留下阴影的,恰恰是父母当场显露出的“惊恐表情包”。

所以对于家长而言,怎么解释这件事,才是重中之重。

02.过来人的“神回复”值得借鉴

首先,我们必须先明确一点。

当遇到这种时刻,千万不要表情失控,尽量让自己看上去,和往常没什么不一样。

更重要的是,不要露出惊恐、尴尬、逃避的眼神。

这种顾左右而言它的表情,有时候很容易激起孩子新一轮的好奇心。

做好这种“心理建设”后,接下来看看过来人的神回复吧。

比如有网友就提出了自己的“金蝉脱壳式”方法。

其实很简单,就是当遭遇孩子夜袭时,在保持淡定表情的同时,告诉孩子正在练习俯卧撑。

这么说,可以成功把深夜剧场,切换成体育频道。

这一招呢,针对6岁以下的孩子最好。

因为6岁以下的孩子,出于“泛灵论”阶段。

他们会将所有行为,进行拟人化解释,所以此时给他们提供具象化替代方案,最为有效。

还有的网友发展出了“童话重构法”。

当孩子问是不是爸爸妈妈在打架时,就可以告诉他:

是因为爸爸妈妈太爱对方了,就像王子公主在战胜恶龙以后,要举行秘密庆祝仪式啊。

这个说法的好处就在于,用象征性的语言,满足了恶童“魔法思维”的需求。

不但保护了隐私,又维护了安全感,也让孩子初步萌生了边界感。

当然,目前最常见的还有“科学启蒙法”。

有的家长很注重孩子的“性教育”,所以也会以此作为启蒙依托。

告诉孩子说,这是爸爸妈妈之间特有的表达爱意的方式,就像是你收到了生日礼物会开心的跳起来一样,不过这是隐私行为,就像你不会在幼儿园当众换衣服一样。

这种说法,对孩子的规则意识与隐私教育,都有一定的启蒙和影响意义。

其实,上述这些“神回复”,我们都可以采用。

而且必要时,可以对孩子进行一些科学的性教育。

就像英国研究显示:

科学开展性教育的家庭,孩子撞见父母亲密行为的尴尬反应,会降低63%。并且能够更早建立健康的亲密关系认知。

所以在这个事情上,大家也不必大惊小怪。

毕竟,真正伤害孩子的,永远不是他看见了什么,而是看见后,父母所给出的一系列反应。

如果家长能够从容应对,那么这场惊悚瞬间,可能就会变成孩子最好教育课。

当然,如果家长确实属于保守又害羞的类型,那么锁上房门,也许才是上上之策。

最后也想问问大家,你遇到这种事,是怎么回应的呢?