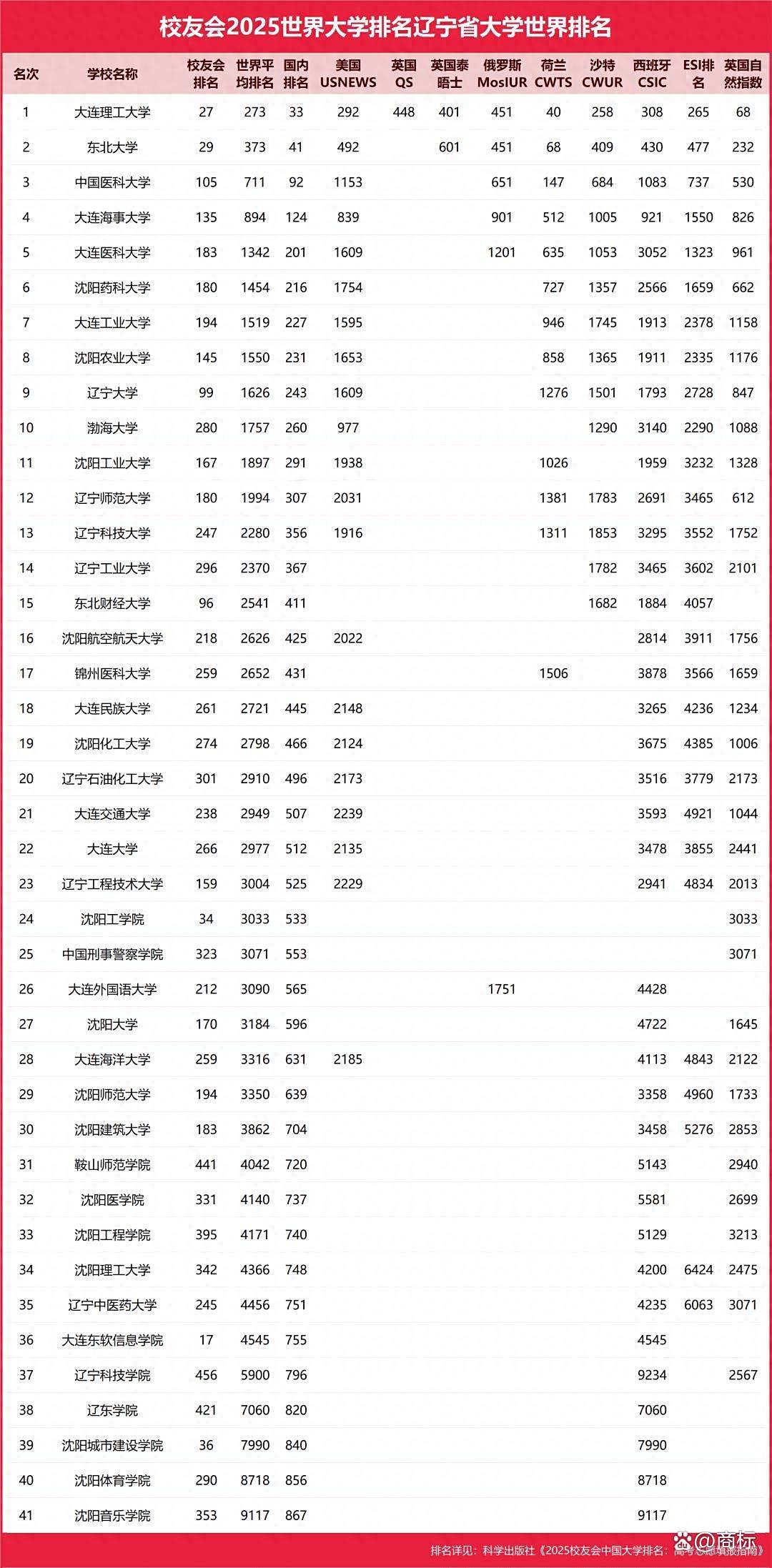

2025年辽宁省高校世界平均排名:大工第273,海大第380,连工大略胜沈农!

辽宁高校全球竞争力再审视:排名之外的隐秘力量

2025年的全球高校榜单,辽宁省的排名格局呈现出三大引人注目的变化,这不仅是一场简单的名次更迭,更是对大学价值标准的深刻反思。

首先,在大连这座重工业城市,大连理工大学凭借其在科研实力上的卓越表现,以全球平均273位的成绩,继续稳坐东北三省高校的头把交椅。这所教育部直属的“双一流”、“985”、“211”重点建设高校,创建于1949年,以化工、力学、土木、计算机、船舶等学科为王牌,在西方主导的排名体系中,用硬核科技打出了一场“重工业反击战”。在英国自然指数榜单上,大连理工大学位居全球第68位,其奥秘在于极端制造领域的突破——研发的核反应堆压力容器密封技术已应用于华龙一号机组。更以院士领衔的海洋工程平台,攻克了极地钻探难题,使得俄罗斯MosIUR工程学科评分跃升187位。这种深耕国家战略需求的布局,使其国家自然科学基金立项数连续五年居东北高校之首。然而,排名的双面性也显露无疑:在本科教育导向的QS榜单位列448位,却在科研产出的荷兰CWTS榜单冲至全球40强。当大连理工大学为辽宁舰提供特种钢材加工技术时,其对国家安全的战略价值远未被量化,这种落差揭示了评价体系的区域盲区。

其次,大连海事大学在航运赛道上异军突起,闯入全球前900强。这所直属交通运输部的“211”、“双一流”高校,享有“航海家的摇篮”的美誉,在航运、物流、海事法、智能航海等领域特色鲜明。没有综合大学的光环加持,大连海事大学在蓝色经济带开辟了新战场。其航海技术学科在英国泰晤士排名飙升120位,主导制定的船舶智能避碰标准,成为了国际海事组织推荐规范。此外,研发的北极航道冰情预报系统,使得中远海运北极航线通行期延长了47天。虽然在沙特CWUR排名中仅位列921位,但其保障国家能源运输通道安全的贡献,却无法在评分中得到充分呈现。当北斗导航系统装载于全球三分之一的商船上时,这种技术话语权绝非论文引用数所能衡量。

更富戏剧性的是,大连工业大学竟然以31个位次的优势,力压沈阳农业大学,完成了应用型工科对传统农科的逆袭。大连工业大学是辽宁省属重点本科,近年来在生物工程、智能制造等方向快速发展,致力于服务东北老工业基地的振兴。其食品科学与工程学科在荷兰CWTS排名中,反超沈阳农业大学227位,研发的大豆蛋白纤维面料,被安踏、李宁等知名企业竞相采购。相比之下,沈阳农业大学虽然拥有作物学ESI前1%的学科,但专利转化率仅为19.3%,远低于大连工业大学的38.7%。校企共建的海洋功能性食品实验室,更将辽宁海带精深加工附加值提升了五倍。

当然,辽宁还有更多高校的隐秘王牌值得关注:中国医科大学的泰晤士临床医学高居全球147位,罕见病诊断技术输出日韩;沈阳药科大学的沙特CWUR药学排名662位,抗癌新药专利被罗氏以1.6亿美元收购;俄罗斯MosIUR经济学科挺进全球前400,东盟自贸区税收模型获多国采纳;渤海大学在西班牙CSIC排名中逆袭13所双一流高校,粮油检测技术守护着全国的储备粮安全。

这份覆盖全球十大评价体系的成绩单,揭示了辽沈高教的全新战局。当“海洋系”高校集体冲锋,当应用型工科逆袭传统农科,一场重塑大学价值标准的思辨正在展开。国际排名体系与中国产业需求之间,存在着结构性的错位。大连理工大学守护的原始创新、大连海事大学深耕的行业标准、以及大连工业大学突破的技术转化,实则是三种不同发展路径的并轨竞赛。

这场排位赛最尖锐的矛盾,在沈阳农业大学的困境中爆发:其培育的耐寒大豆,让吉林农民增收三成,但这一经济价值却未被计入排名。同样,大连海事大学的北斗导航技术,每年为国家节约航运成本300亿元,其战略贡献又岂是894位的世界排名所能彰显?在建设“东北海陆大通道”的战略背景下,评价高校的标尺,究竟是ESI学科数量,还是大连湾船舶污染治理的成效?是QS星级认证,还是国产航母特种钢材的屈服强度?

当渤海货轮使用大连海事大学的导航技术,当辽宁舰装有大连理工大学的密封部件,这些未被计入排名的国家贡献,是否才是辽宁高校真正的“全球竞争力”?这值得我们每个人深思。

"