专访|亲子教育博主大J:为什么要让孩子看到真实的职业世界

潮新闻客户端 记者 赵茜 蒋文俐

告别传统“鸡娃”思维,父母如何帮孩子找到未来?

今年,新书《职业的真相》由湛庐文化和浙江科学技术出版社推出,作为国内第一部以真实职业人为故事的儿童亲子教育职业启蒙,它打破成人的价值体系,讲述真实的职业故事,引导孩子理解工作的意义。

本书作者大J,英文名Jessica,是500万父母关注的亲子教育博主,中国家庭教育学会儿童早期家庭教育专业委员会委员,上海市家庭教育研究会特聘研究员,也是微信公众号“大J小D”主理人。

为帮助父母和孩子了解世界上的各种职业,大J与团队用一年半左右与23个真实职业人对话,从儿科医生、职业经理人、科学家、科研人员等传统意义上的“好工作”,到网红、理发师、美甲师、早餐店老板、殡葬服务从业者等看似小众的职业,以足够宽的面向,解答孩子未来20年成长之关键。

“这本书跟市面上普通的职业启蒙不同,覆盖许多真实的互动场景,写到了从业者典型的一天、最想成为的样子、最讨厌的事、从事这个行业是否后悔、如果孩子从事这样一个职业需要做什么准备等,这是孩子必然需要但国内市场缺少的一本书。”她说,希望更多孩子看到、喜欢这本书,探索更多职业可能性。

【1】写给孩子的职业启蒙书

帮孩子找准职业坐标,关键在于理清职业脉络,开阔孩子的视野。

要讲好每个职业故事并不容易,在大J看来,她采访写作的过程就好像开盲盒,总能找到一些真实的但不为认知的亮点,“有时候我会有自己的预判,觉得应该从某个职业里‘挖’到什么,但真的与职业人面对面时,就会发现获得的内容和我设想的不一样,这也让我意识到,永远不要预判,哪怕再熟悉的职业,也有许多我们不了解的细节。”

因此,大J将本书命名为“职业的真相”,但正如她在本书前言中所提到的,几千字的稿件无法写出任何职业的真相,但只要带着“求真”的心态与真实的职业者对话,带着“认真’的心态完整呈现对话内容,就会离“真相”更近一步。

潮新闻:采写过程中有没有遇到什么困难?

大J:采访中我会通过公众号吸纳一些读者意见,比如有些妈妈就给我留言,说“大J我女儿想做网红,你能不能去采访个网红”,我们真就找了MCN机构的老板。

给家长写书比较容易,只用尽更可能地呈现采访内容,给孩子写书却挺难的,我们必须确保孩子听得懂,除了把采访内容语言通俗化外,我们还给这本书配了音频,希望让孩子在倾听的过程中更了解他人的职业,所以这本书供小学生独立阅读完全没问题。

教育应该有空杯心态,所以我们反复打磨这本书,希望它内容真实、儿童友好,并且能为孩子提供一些可习得的能力。

潮新闻:书中23位行业人是如何挑选出来的?为什么选取这23个职业?

大J:为完成这本书,我们采访了近50位从业者。到底呈现哪些职业?这也是当时困扰我们的一个问题。

我们首选的就是医生、公务员、科学家,还有一些职业经理人、律师等,但转念一想,这真是我们要向孩子传递的职业理念吗?我觉得不是,所以全书要覆盖尽可能多元的职业类型。

整本书以殡葬从业人员的故事收尾,这其实是我的一个小心思,因为职业选择贯穿我们从生到死的过程,覆盖个人生活的方方面面,我觉得每份职业都值得被看到。

另外,我们编排这本书的时候,区分了传统行业和新兴行业,就是希望这23个真实的行业故事能将大家带入更宽广的职业空间。

潮新闻:本书为何从职业与生活的平衡、个性与职业契合、终身学习与成长、新时代的多元职业路径、社会责任与个人满足五个维度来讲职业?

大J:写作时我一直觉得,要搭建一个关于职业的认知体系,不然故事就只能是故事。所以我用五个框架来打造这本书。我想,这也为家长梳理出了一个开展职业启蒙的脉络,因为很多家长都在说,哪怕从事相关行业,也无法向孩子解释清楚自己的工作内容。

有了这样一种对话系统和思维体系,父母就能去回应孩子对职业的好奇,告诉他们职场人典型的一天是什么样的,自己最擅长的能力是什么等等。后续,这种对话也可以变成一个亲子互动,像种子一样在孩子心间发芽。

【2】寻找缺失的“附近”

除了亲子教育博主的身份外,大J也是一位优秀的母亲。

她说,《职业的真相》最初就是为女儿小D而写,“小D四五岁时曾跟我说,想做开垃圾车的司机,因为很酷。七岁时她又给我说想当网红,因为我职业的关系小D经常会看直播,她把这类工作统称为网红。当时我就觉得很有意思,因为我发现他的职业敏感度远超我的想象,因为那会大家谈到职业想起的往往是医生、律师等,没想到小D会提及司机和网红。”

三岁时,想垃圾车的小D

10岁时,小D希望长大后可以致力于清洁大自然的垃圾

这让大J意识到,教育其实是帮孩子看到没有接触过的世界,看到人们五花八门的职业生涯,正是因为这个小小的想法,让她写出了《职业的真相》。

潮新闻:教育孩子是一项繁琐且复杂的事,您如何平衡时间,兼顾养育和事业?

大J:我一直觉得事业和生活是不能平衡的,我觉得我们做得更多是取舍,千万不要想平衡。因为很多女性,包括我的公众号读者在内,她们往往无法平衡,还会因此感到自责。

我一直告诉她们,无法平衡,但可以选择,每个阶段选最想做的那件事作为主线,然后尽情地投入,把这件事做好,下个人生阶段重新选择。

人生就是在不断的选择中进行的,既然那时我选择成为一个母亲,就不会再干其他让我分心的事,而是专注于亲子陪伴。

潮新闻:《职业的真相》中有没有让您的孩子印象深刻的职业?

大J:我的女儿小D是这本书的首批小读者之一,她最喜欢书中早餐店老板这个职业。当时小D已经11岁了,我问她,早餐店老板这份工作看上去很简单,又不需要耗费特别多的精力,为什么你对它情有独钟?

小D说,这位阿姨养育了三个孩子,她的经历说明,任何职业都能自力更生。

这段话还蛮触动我的。我们家长总是一厢情愿告诉孩子,什么是好工作,但每个人都是独立的,他们有截然不同的职业体验,应该尊重孩子的独立性。

这段对话后,每当我女儿出门,都会去关注一些所谓的“基层劳动者”,比如我们小区的保安、清洁阿姨、电梯维修工人等等,这些职业很常见,却很少被我们关注。这让我想起社会学人类学家项飙曾提出过的 "附近的消失" ,现代人跟附近的人和事物的交流越来越少,我也有类似的感受,今天的家长,包括我在内,总是花许多钱把孩子送出去看世界、见世面,却没有让孩子看到“附近”,这是当前我们职业启蒙所欠缺的。要让孩子看到让我们生活变得美好的人和事,这样教育焦虑才可能得到缓解。

【3】AI时代的家庭教育

当人工智能成为最热话题,AI替代正在成为职场人新的担忧。

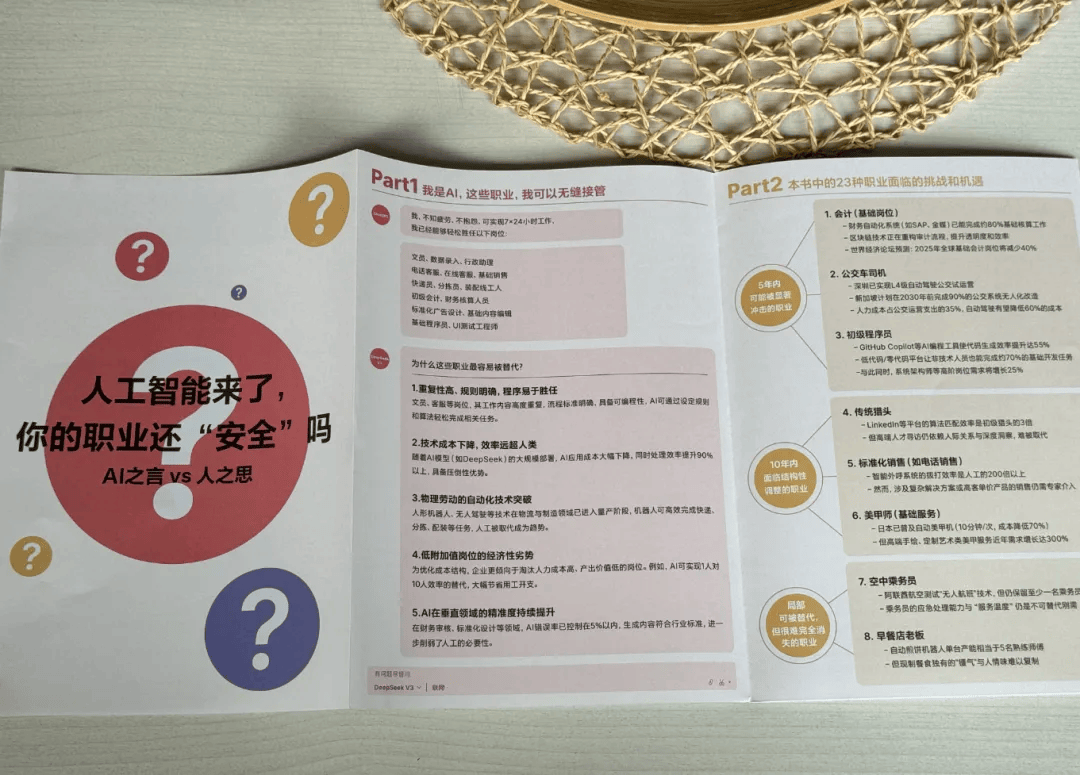

什么样的工作可能被AI替代?新时代职场人的“安全感”来自哪里?大J专门为《职业的真相》设计了一份小册子,罗列了AI可以无缝接管的工作和本书23个职业面临的挑战和机遇,并提供一份专家观点速递,告诉职场人,“AI改变世界,而你,决定自己的角色”。

她也希望通过这本书,为那些教育焦灼的家长打开一扇窗,“虽然一本书不可能涵盖所有职业的真相,但我希望能够通过这扇窗让更多人看到,教育是有可能多样性的。成绩不是养育的终点,职业力才是养育的终点。”

潮新闻:您觉得AI时代孩子想要过得幸福,最需要具备的能力是什么?

大J:基本每个采访者都会问我,AI时代你焦虑吗?大部分中年职场人都有类似的担忧。当我和他们一个一个聊完以后,就发现AI时代被淘汰的不是某种职业,而是某类人,他们可能只是为了完成工作而完成工作,不再思考、不去学习、也不去拥抱变化,满足于“当一天和尚撞一天钟”。

但《职业的真相》写到过一批中年转行的人,比如从一名律师变成了一个收纳师,这种职业转化无关乎AI,在于是否能够满足个体需求。所以我们不应该纠结AI是否会淘汰人类,而应该关注到底什么样的人在应对变化,不管是被动还是主动,还有这类人身上哪些共性帮助他们在中年成功转换赛道。

其实万变不离其宗,无非就是成长型思维,敢试错、愿意复盘迭代、有拥抱变化的勇气,但更重要的是他愿意走出第一步。

其实我们也在小册子中提到了孩子无法被AI取代的8种核心能力。我曾问过自己,为什么敢做这件事,后来我意识到,无数职业人的共同思考告诉我,人类有一些“恒久不变”的能力,即使AI时代也能闪闪发光,给他人带来积极的影响。

潮新闻:作为家长,应该如何培养孩子的职业力?

大J:这些年我发现很多家长都在为一件事焦虑,就是AI时代他的成长路径无法被孩子复制,很难再去抓住确定性。我其实是反过来思考的,如果我们此刻的教育不能保证孩子未来一定成功、一定幸福,我就反过来问自己,缺失哪些东西,教育一定会不成功、不幸福,这个问题可能更好回答。所以现在我教育孩子最重视的就是“元认知”。所谓“元认知”,就是尽快帮孩子看到事物的本质。

比如,养育的终点是成绩吗?养育的终点是希望孩子能够独立地养活自己,这也体现为他们的职业力,所以小D上小学后,我会尽可能地让她去看人物传记,通过阅读接触一些职业榜样,从中汲取能滋养他们的养分。

其次就是拥抱变化。

现在很多家长会提到一个词,抗挫力,就是遇到失败不要轻易落泪,立马振作起来。我家会通过庆祝失败来教育孩子,因为失败越多,往往意味着尝试越多。

我们希望孩子知道,失败也是值得被看到的,即使社会中无人为你鼓掌,爸爸妈妈也会为你而庆祝。在《职业的真相》这本书中你也会发现,很多成功的职业人,往往也有拥抱失败的能力。

第三是愿意形成观点、愿意分享,今天很多人觉得可以通过向AI提问获取答案,但其实AI给得是信息,不是答案。而人之所以为人,就是可以评价信息、形成观点。所以我们家其实有一个家庭会议的传统,大家提前设置议题,然后每个人根据议题表达观点,我觉得这很重要。

现在很多孩子都是应试教育下的答题者,问什么答什么,有时候回答的还不一定好。家长需要通过教育让孩子明白,他也可以成为出题者,成为世界上一个命题人,让他意识到自己在AI时代的重要性。

很多人之所以在AI时代摆烂,就是觉得他不能发挥主观能动性了,但如果我们从小让孩子意识到,他也是这个世界的一份子,能为世界变好贡献力量,他就会找到自己的主体性。另外在课堂教育上,老师也应该允许孩子给出的答案与标准答案之间有一定差距。

第四是提出问题的能力,《职业的真相》中其实有一些小设计,每章结尾我们都会尝试问孩子,你从这些职业故事中看到了什么样的能力?书中也会对他们的回答进行总结和提炼。

但我们更希望家长和孩子看完书后互相讨论,当一个孩子愿意提问、愿意表达,他就会在未来人生中掌握更多主导权。

最后,家长也需要有拥抱变化和不确定性的能力,中年人其实精神“增熵”非常高,总觉得世界变化超出了自己的认知,比如书籍类别多种多样,我们在挑书选书时经常会处在一个舒适圈,一直给孩子买他们喜欢的那类书,很少接触我们认知圈外的书籍,但其实购买一本书的成本很低,只要引导孩子接触一本涉及全新领域的书,就可能给他们带去更大的可能性。

(图片由受访者提供)