从小喜欢“瞎捣鼓”,如今科创金奖拿到手软!这个11岁小学生的成长轨迹让家长坐不住了…

每一个孩子都是天生的探索者,他们的眼睛里藏着对世界最纯粹的好奇。

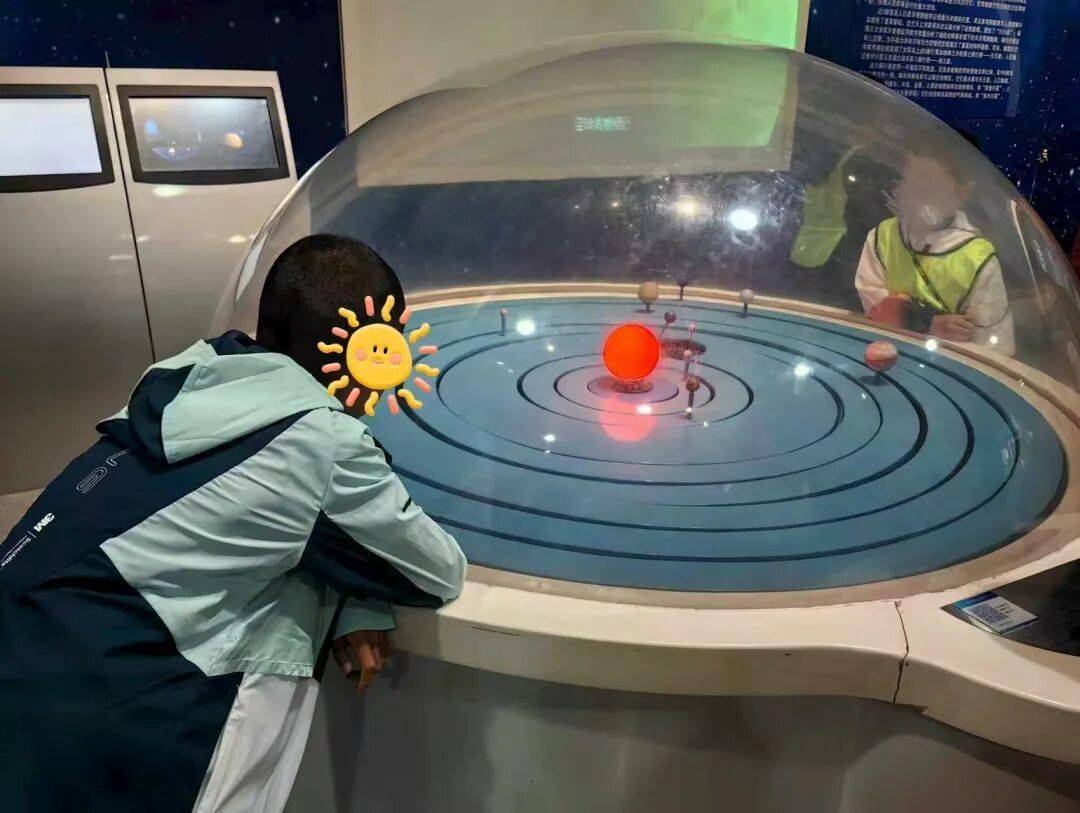

梁同学的故事,正是从这份好奇开始的——从一本立体书的机关里,从实验产生的气泡中,从科技馆的展台前,科学的种子悄然生根发芽。

这不是一个“天才”的成长记,而是一个普通孩子如何在对世界不断的发问与实践中,找到属于自己的星辰大海。

让我们跟随梁同学的脚步,看他如何用好奇心作罗盘,以坚持为风帆,在科学的海洋里扬帆远航。

好奇藏不住:科学是他的日常

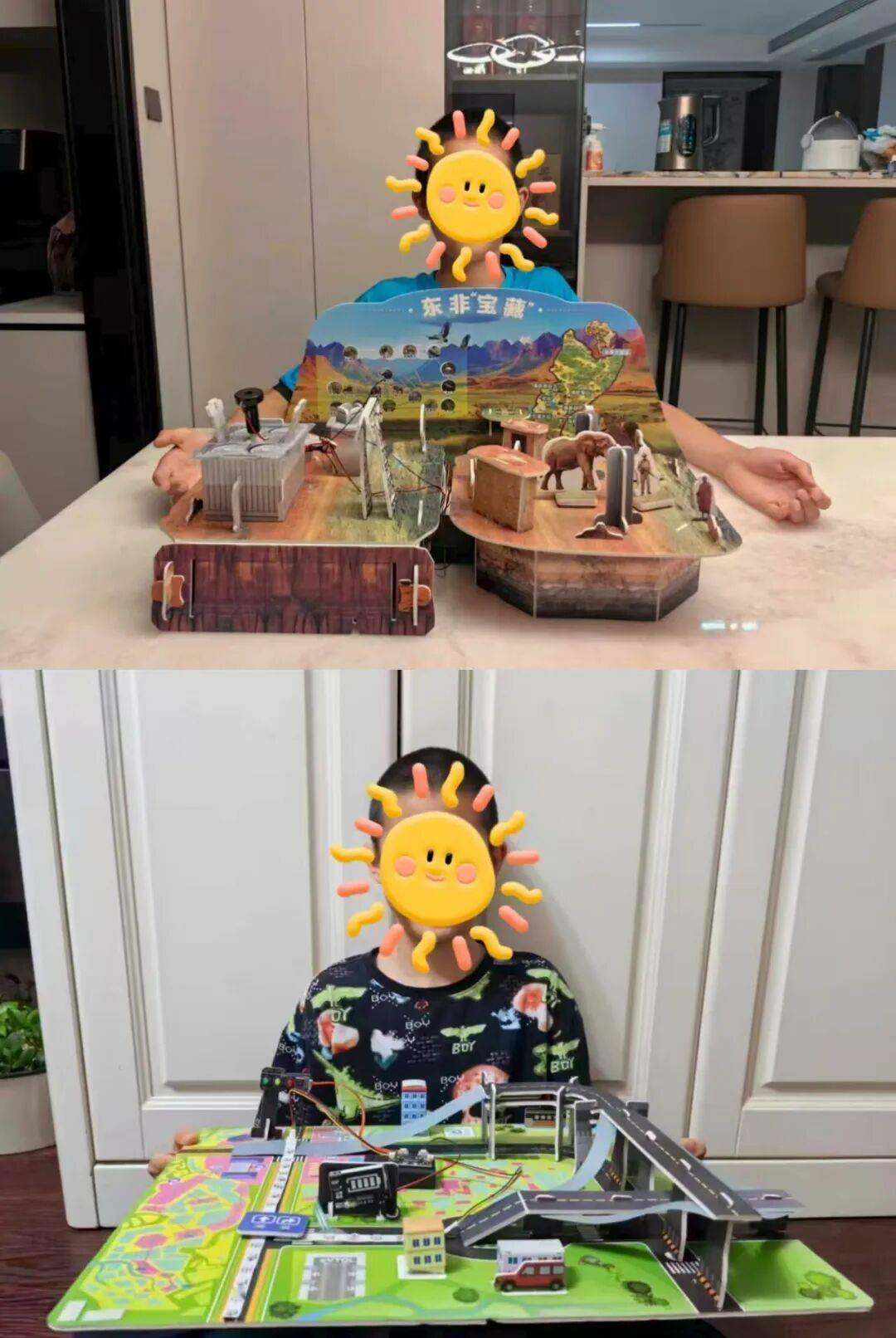

梁同学与科学的缘分,要从他幼年时说起,一本立体书成了他科学探索的启蒙钥匙。

书里栩栩如生的动物模型、精巧的机关设计,让小小的他挪不开眼。

他会蹲在地上半天,一会儿轻轻扯动大象的耳朵,一会儿仔细观察狮子的爪子,连书页间细微的拼接处都要反复摸索,仿佛要解开藏在其中的所有秘密。

这份对“未知”的好奇,成了他探索世界的最初动力。

而随着年龄增长,梁同学的好奇心愈发强烈。

妈妈为他购置的低龄段科学实验套装,虽然只是些“加点盐、倒点水就能出效果”的简单操作,却让他兴奋不已。

那时的他还无法独立完成实验,却每天抱着实验盒缠着妈妈:“妈妈,我们做实验吧!”。

当水中泛起气泡、液体变色时,他总会睁大眼睛,脸上写满惊喜,追着妈妈问个不停。

那些问题在大人眼里可能略显稚嫩,但却承载着他对科学世界的向往。

渐渐地,梁同学的科学“知识库”不断扩容。

他迷上了百科全书,书中的天文地理、生物化学知识都能津津有味地读下去,甚至能记住许多连妈妈都不知道的知识点。

去科技馆时,别的孩子一般都是走马观花,看个热闹。

他却会在展台前驻足许久,认真思考,有的时候还会拉着游客进行科普讲解,令妈妈哭笑不得。

当这份热爱延伸到了日常生活中就变成了:

吃饭时用筷子,他会突然说:“妈妈,我在学而思大科学课上学到筷子是费力杠杆,剪刀就是省力杠杆”

家长晾衣服时转动晾衣架,他又会指着滑轮解释:“这是学而思大科学老师讲的定滑轮,能改变力的方向!”

就连小区门口的车栏杆起落,他都能准确说出“平移和旋转”的原理

对梁同学而言,科学从不是书本里枯燥的文字,而是融入生活的点点滴滴,是他观察世界的独特视角。

动手闯难关:从“随意”到“金牌”

如果说好奇心是点燃科学梦想的火种,那么动手实践就是让梦想翱翔的翅膀。

梁同学的科创之路,正是从二年级接触学而思大科学的教具开始展翅高飞的。

最初,看着孩子摆弄那些精巧的教具,妈妈总忍不住想要搭把手。

“那时候看他做得慢,就着急想帮忙。”妈妈回忆道。

但很快她就发现,过度的帮助反而让梁同学产生了依赖心理。

于是,妈妈做了一个重要的决定——放手。

“课上没做完没关系,回家可以看视频重新做,妈妈相信你能行。”这句简单的话语,成了梁同学独立探索的开始。

令人惊喜的是,放手后的梁同学展现出了超乎寻常的专注力。

他会反复观看教学视频,像个小科学家一样一丝不苟地拼搭教具。

遇到不懂的地方,他能盯着视频研究很多遍,直到完全掌握要领。

渐渐地,他不仅能独立完成所有教具制作,还开始“挑三拣四”起来。

“妈妈,这个教具太简单了,能不能给我找些更有挑战性的?”听到孩子这样的请求,妈妈既惊讶又欣慰。

这份对科学实践的“不满足”,正是他追求卓越的最好证明。

而科创活动的历练,则让梁同学在实践中收获了更宝贵的成长。

记得刚开始参加比赛时,他对视频讲解环节不甚在意。

“作品做得好就行了,视频随便录录就好。”抱着这样的想法,尽管家长准备了详细的讲稿,他还是坚持按自己的方式表达。

结果可想而知——紧张忘词、漏讲重点,几次比赛都只拿到了欠佳的成绩。

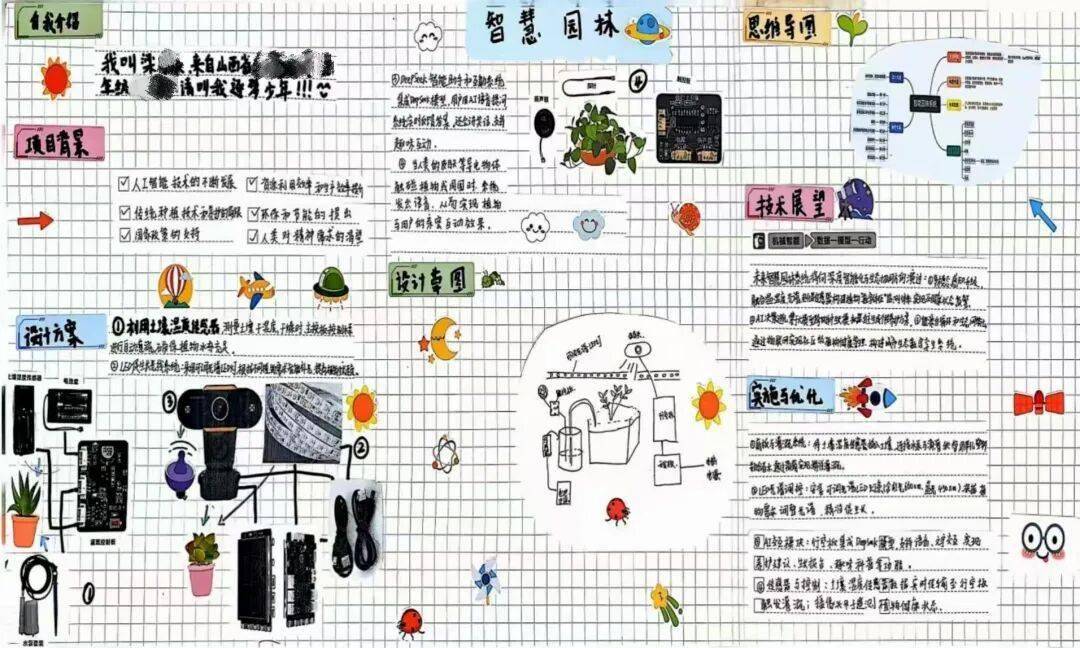

转折发生在一次重要的科创比赛,在妈妈的劝说下,梁同学决定认真对待视频录制。

白天要上学,他就利用晚上时间反复练习,常常录到深夜11点,妈妈心疼地说:“太辛苦了,要不这次就算了吧?”

但梁同学总是紧紧攥着作品,眼神坚定:“再给我一次机会,我一定能做得更好!”

就这样,他们一遍遍重录,调整语速、完善表达、补充细节,直到每个环节都臻于完美。

当“一等奖”的喜讯传来时,梁同学恍然大悟:“原来清晰的表达和出色的作品同样重要!”

这个认知让他对科创活动有了全新的理解。

从此,他不仅会主动要求多录几遍视频,还会反复回看,找出每一个可以改进的细节。

更让人惊喜的是,在学而思大科学老师的启发下,他学会了将“未实现的创意”也纳入讲解,让作品构思显得更加完整深入。

正是这种精益求精的态度,让他在之后的科创活动中屡获金奖,在科学的天空中越飞越高。

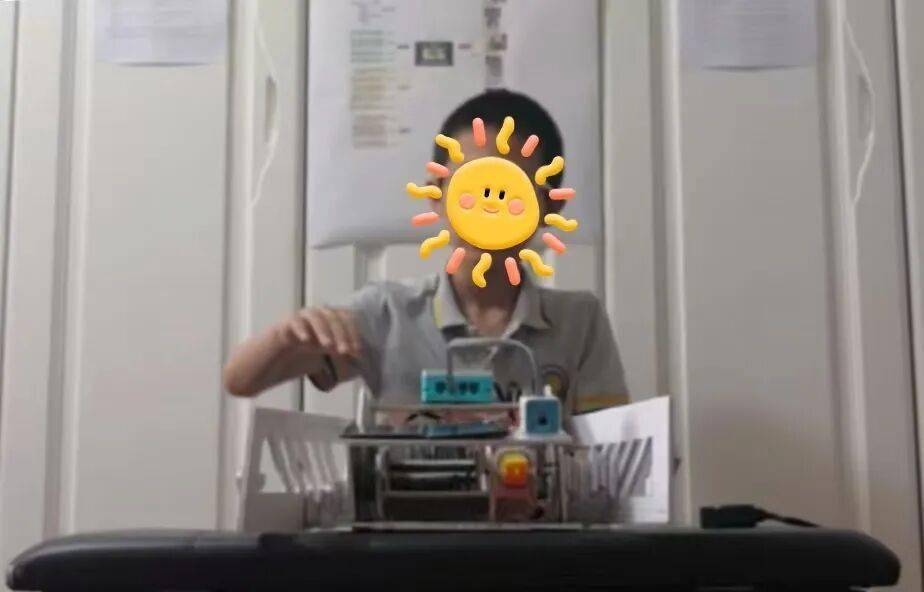

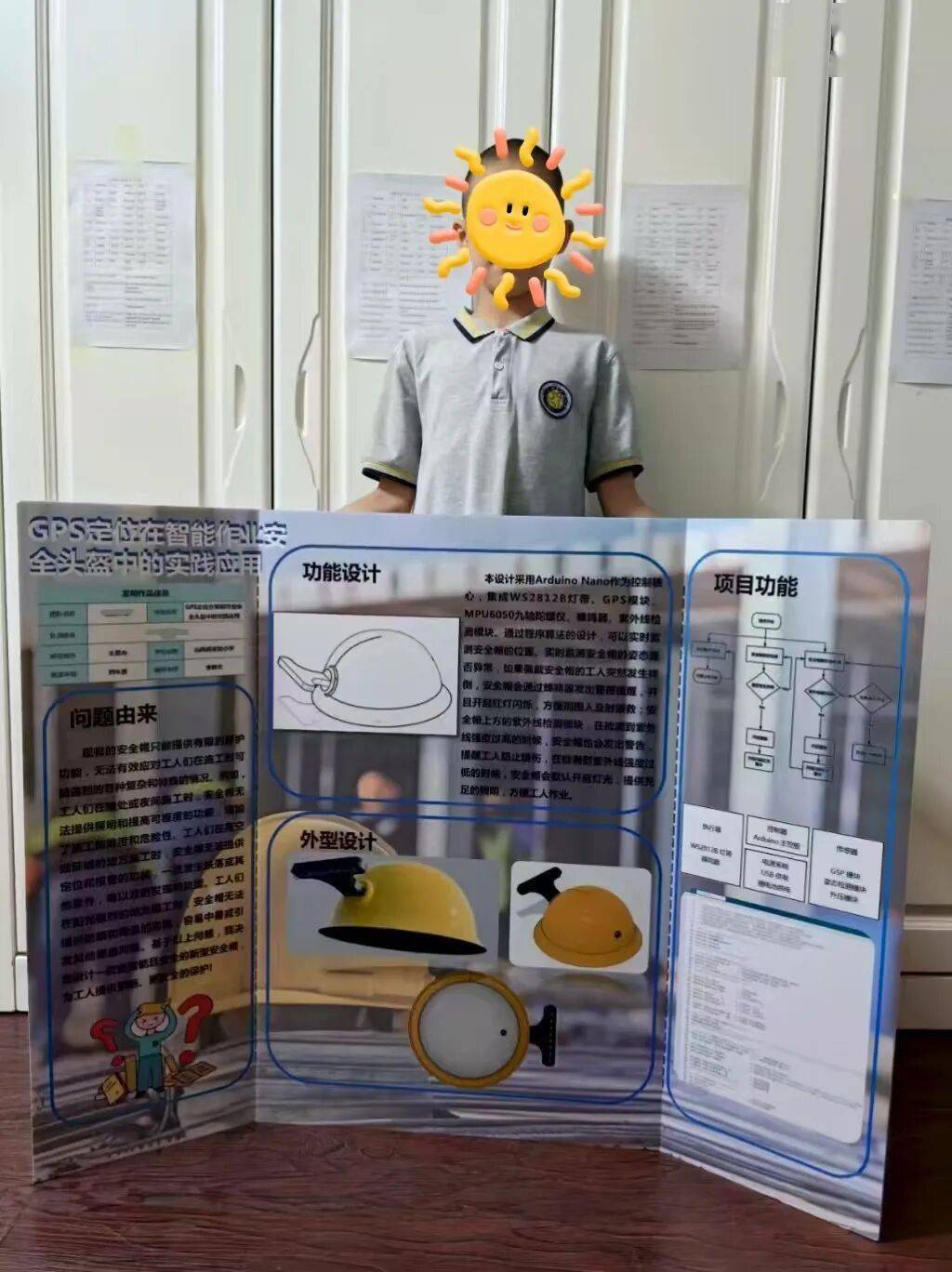

就在刚刚结束不久的全国青少年劳动技能与智能设计大赛中,梁同学凭借出色的表现获得了省赛金奖。

从最初绘制设计图纸时的反复修改,到搭建模型时对零件精度的严格把控,每一个环节都凝聚着他对科学实践的执着。

这份金奖,不仅是对他过往努力的最高肯定,更让他坚定了在科创道路上继续探索的决心。

顺势养特长:政策与学而思大科学的双助力

在太原教育发展的新趋势下,许多重点高中纷纷开设科创实验班,科学教育正成为升学路上的“新赛道”。

谈及这一变化,梁同学妈妈感触颇深:“很庆幸当初没有随波逐流,而是选择尊重孩子的兴趣发展。”

这份看似“无心插柳”的教育选择,却恰好契合了当前素质教育的政策导向。

回顾梁同学的成长历程,妈妈的教育智慧处处可见。

从二、三年级开始接触科学教具,到后来系统学习学而思大科学课程,每一步都体现着因材施教的理念。

“我始终相信,兴趣是最好的老师。”妈妈回忆道,“看到他那么喜欢科学实验,我就全力支持。让他独立完成教具制作,是为了培养动手能力;陪他反复打磨参赛视频,是想让他明白坚持的意义——这些品质对科创人才来说都至关重要。”

在这个过程中,学而思大科学课程成为了梁同学科学探索路上的“加速器”。

课程中精心设计的实验项目、专业完备的教具材料,都极大地激发了他的学习热情。

更可贵的是,授课老师不仅传授知识,更扮演着“引路人”的重要角色。

“有些专业问题学校老师可能一时解答不了,但学而思大科学的老师总能深入浅出地讲解清楚。”妈妈欣慰地说,“对我们普通家长来说,这种专业指导太宝贵了。不仅帮助孩子夯实基础,还让我们对科创教育的发展方向有了更清晰的认识。”

梁同学自己对课程的喜爱更是溢于言表。

即便课业繁重,他也从未想过放弃学而思大科学的科学课。

“这里的课堂太有意思了!”他兴奋地说,“不仅能动手做实验,还能和老师深入探讨科学原理,比学校的课程生动多了。”

这种沉浸式的学习体验,让他在不知不觉中树立了未来的职业理想——成为一名科学老师。

“我想把学到的知识分享给更多人,就像我的老师教导我一样。”这个朴实的愿望,正是学而思大科学课堂“教学相长”理念的最好印证。

从最初的好奇探索,到后来的实践创新,再到现在的特长发展,梁同学在科学教育的沃土中茁壮成长。

这段成长历程不仅见证了一个少年对科学的热爱,更展现了一个家庭在素质教育改革大潮中的智慧选择。

正如梁同学妈妈所说:“教育不是随波逐流,而是发现孩子的闪光点,然后给他最适合的成长空间。”

这或许正是新时代家庭教育的真谛所在。

在梁同学的世界里,科学从来不是试卷上的标准答案,而是藏在立体书里的动物世界,是浮在水面的盐粒结晶,是月球车上转动的齿轮。

他用稚嫩却坚定的脚步,丈量着从“为什么”到“原来如此”的距离。

那些被妈妈耐心记录下的追问,那些深夜里反复修改的比赛视频,那些搭建教具时不断完善的思考轨迹,最终都化作了少年眼中跃动的智慧光芒。

当别的孩子为作业发愁时,他却在晾衣架前讲解滑轮原理;当同龄人疲于应付考试时,他已在科创舞台上自信绽放。

这份对世界永不熄灭的好奇,比任何奖牌都珍贵。

正如他常说的那句:“妈妈,我还有个新想法要试试!”,简单的话语里跳动着创新的火花。

在这个少年身上,我们看到的不仅是“别人家的孩子”,更是科学教育最美好的模样:让知识像春天的藤蔓,自然攀附上童真的枝桠,终将结出独一无二的果实。