排队送钱的中产,盆满钵满的幼儿园

点击观看硬核幼儿园日常

你没看错,视频中的画面,是山东一家幼儿园的日常。

在如今很多幼儿园招生困难、甚至闭园关停的同时,另一些幼儿园,却被中产家长围得水泄不通。这些家长不惯孩子,同时,这些大胆突破、对孩子因材施教、寓教于乐的幼儿园也不惯着家长:如果怕孩子磕着碰着,这里不合适您。

点击观看硬核幼儿园日常

这家幼儿园在网上走红之前,已经在当地享有盛名,走红之后,全网各地的家长们,恨不得赶紧一手交钱、一手交娃。

除了山东省内其他城市之外,外省多地的中产家长们,也在不停打探消息——

当有些家长在期待分园开到本地时,主动一些的家长,甚至考虑“孟母三迁”了——

更着急一些的家长,还没开始胎动,就提前心动了——

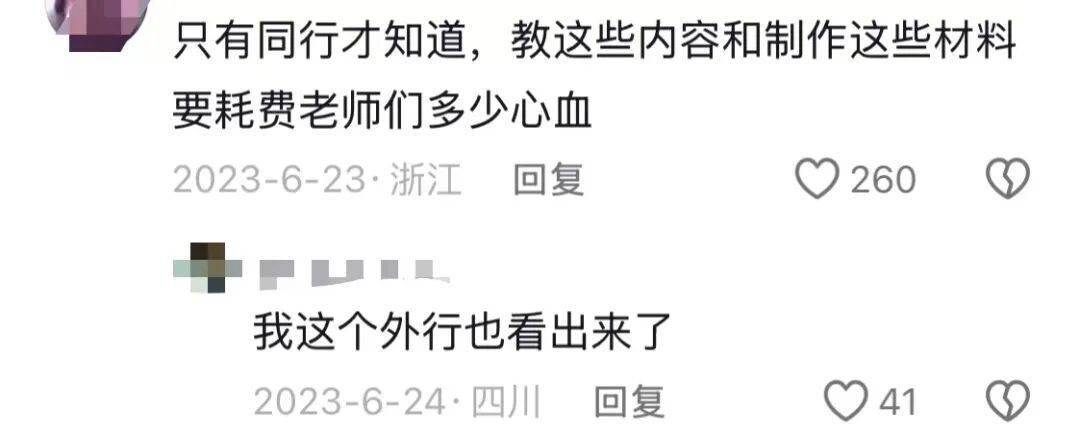

有懂行的看出来了,热闹的场面背后,绝对不是一般的付出。除了需要老师们辛勤细致的备课、陪护、辅导之外,还有园方巨大的勇气和魄力:毕竟,有些家长,你懂的。

家长们卷孩子的方式在变,幼儿园卷自己的方式,也在变:卷技能,卷体能,卷意志品格。

就在这个过程中,有些幼儿园门可罗雀,有些幼儿园门庭若市。

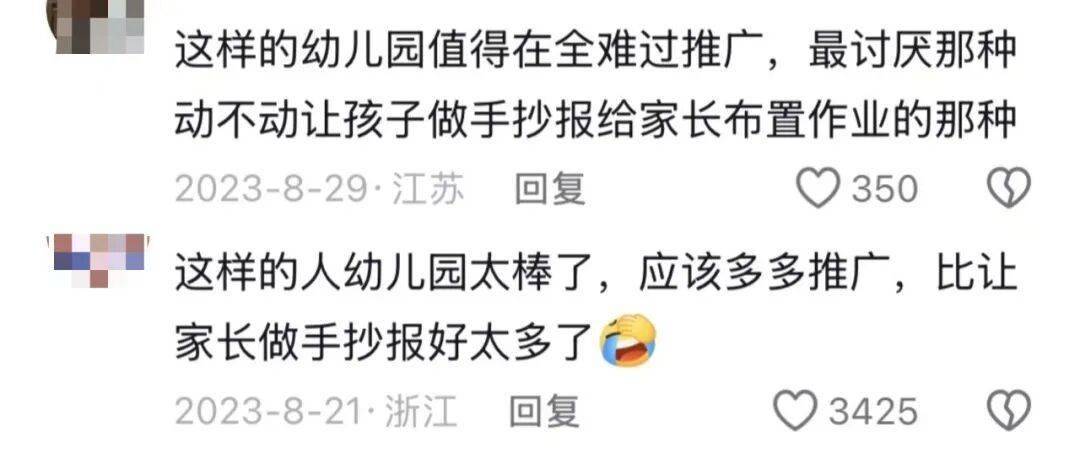

有一个不好的消息是:这样的幼儿园,已经一席难求了,觉醒的中产家长都在排队寻求优质教育资源。

有一个好消息是:类似的幼儿园,在全国其他地方也多起来了。

又卷起来了,这次更狠

在河南商丘,一家幼儿园的操场,被家长们笑称为“小小练兵场”。当有些幼儿园还在引导小朋友“小嘴巴闭起来”“比比谁最安静”时,这家相当硬核的幼儿园已经把孩子培养成敢打敢拼的“特种小战士”。

每天早上八点,操场上整齐的口号声能惊飞屋顶的麻雀。孩子们穿着统一的园服排成方阵,先热身、再跑圈、跨栏、跳马,连拉伸都不糊弄。最小的才三岁,个子刚到栏杆,但翻得那叫一个利落。

有家长一开始心疼:“这么小就练这个,合适吗?”

结果孩子回家自己数着俯卧撑,还拉着爸妈比:“你能撑几个?”

视频传到网上,评论区一片沸腾——

有人感叹:“这哪是幼儿园,分明是少年特训营!”

也有人酸中带佩服:“我健身卡办了三年,都没他们练得勤。”

其实这样的画面,如今在不少地方都能看到。

长沙的某幼儿园请来专业体能教练,教孩子核心力量和平衡训练;

杭州的孩子在“障碍挑战区”翻滚、攀爬、钻洞,汗流浃背;

过去幼儿园的体育活动,是拍拍手、踢踢毽子、绕操场走两圈。现在可不一样——每天的时间表精确到分钟:晨练、体能课、户外拉练、健康游戏。

“我们每天最盼着的就是出汗。”商丘幼儿园的小朋友说得理直气壮。园长笑着补充:“孩子练完回来,饭量都大了。以前挑食的,现在连胡萝卜都抢着吃。”

一位老师悄悄透露:“其实家长比孩子还上心。家长们觉得现在的孩子缺乏「抗打击力」,要多锻炼点韧劲。”

于是,体能课就成了新一代家长的心头好。有的幼儿园请来体适能机构合作,每个孩子都有专属成长档案,记录协调力、反应力、平衡力的变化;有的干脆把体育馆改成“障碍战场”,让孩子在钻圈、跳垫、匍匐中完成一次“勇气考核”。

一位家长看完孩子的视频,忍不住发朋友圈:“看得我都想请假去上幼儿园。”

评论区立刻有人回复:“不行,你连跳马那关都过不了。”

@开封市木舸幼儿园

诚然,幼儿园的操场,成了孩子们人生第一块“试炼场”。有人在跑道上学会坚持;有人在绳梯上学会平衡;有人在跌倒后学会笑。

而这种“卷”的背后,争议也没少。

有教育专家指出,体能训练不是坏事,关键是“不要变成比赛”。如果只看成绩、忽视兴趣,容易让孩子对运动产生抗拒。

不过,更多老师的观察是积极的:那些在操场上摔倒又爬起来的孩子,确实更勇敢、更自信了。

也有人质疑:“五、六岁孩子有必要这样练吗?”

但现实是,在“电子保姆”的时代,太多孩子被困在屏幕前,身体懒了、眼睛累了。体能课的意义,也不只是“锻炼身体”,而是让孩子重新认识“玩”的真味——去奔跑、去摔跤、去流汗。

对老师而言,这样的孩子更有活力。他们希望孩子不那么脆弱,不害怕摔跤,能多一点劲头、少一点哭闹。

对父母而言,这样的幼儿园更让人放心。孩子白天在操场上尽情撒野,晚上能安稳睡觉,家长也能放下心去工作。

而除了在操场上流汗,这届幼儿园的孩子们,在厨房、在田地、在手工台前,也一样忙得热火朝天。

舌尖上的幼儿园

谁能想到,如今幼儿园孩子的才艺,早已突破了大人对“童年”的想象。

在江苏徐州的徐海路幼儿园,小朋友们每天最期待的课不是画画、也不是游戏,而是“劳动大作战”。

他们穿上小厨师制服,撸起袖子和面、拌馅、包饺子、摊饼,一气呵成。老师打趣说:“现在的娃儿,连擀面杖都能转出花样。”

央视频还特地拍了报道,标题写得热乎:“擀面、摊饼、炒菜、养鱼……劳动课引发全网围观。”

家长们看得目瞪口呆:“五岁的娃都能做三菜一汤,我上大学都不会煮面!”

而在河南漯河,一所幼儿园更是把“干饭人精神”发扬到极致。

清晨,孩子们戴着草帽、提着小锄头,先去地里挖红薯,再回厨房和面发面、擀面条、烧火做饭。等他们长大,劣质外卖和预制菜,只能歇菜。

记者去拍摄时,镜头里不是滑滑梯、不是秋千,而是一群弯着腰的“小壮工”,个个干得满头大汗。网友调侃:“这不是幼儿园,是《向往的生活》儿童版。”

@大参考

南方一所艺术幼儿园则是另一个画风。

孩子们每天都在“搞事业”:

有人用缝纫机“穿针引线”,缝出属于自己的小马扎;

有人在木工角里钻木打孔,做鸟屋、搭相框;

还有孩子学编织、学刺绣,做得比家长还仔细。

到了节日、季节,这群小能手更是忙得停不下来。

中秋做月饼,夏天搅水果捞,秋天包饺子,冬天炖铁锅饭。最热闹的时刻,是全班一起做“大工程”——

有人负责劈柴,有人擀面饼,有人掌勺炒菜。

一个小小食堂,烟火气十足。

饭香一出,连路过的老师都忍不住围观:“今天的小厨神是谁?”

这种“卷技能”的风潮,并非偶然冒头,而是越来越多幼儿园在“新教育”语境下的自我转型。他们主动将厨房、田地、工具台搬进教学体系,让孩子在干活中感受责任,在合作中体会分工,在失败中学会调整。

除了厨房和手艺区,更多“脑洞大开的项目”也正在全国幼儿园上演:

在广东梅州,孩子们参加“幼儿木工课”,自己量尺、锯木、拼装小板凳;

@梅州市华师华业幼儿园

在浙江宁波,有幼儿园专门开设“迷你理发店”,孩子们一边给同伴“打理造型”,一边练习当一天小小美发师;

在贵州铜仁的“自然教育园”,老师们干脆带孩子玩起了“梭坡坡”(当地话的滑坡游戏)。孩子们从山坡上呼啸滑下,裤腿沾满泥,笑声飞上天。

旁边的老师一点也不慌,反而大喊:“快看,谁滑得最远!” 有家长感叹:“在城市滑滑梯的娃,真该来这里体验下‘原生态快乐’。”

一位园长笑着说:“我们不相信孩子天生只会玩,我们相信孩子天生就能做。”她的幼儿园规定,每周五是“劳动挑战日”,孩子们要自己洗水果、为伙伴准备午餐辅料、照顾班级养的鱼和小番茄苗。

很多幼儿园,非常希望“孩子安静”“别闹”;而有些不走寻常路的幼儿园,主打“让孩子动起来”。有家长感叹:“我们那代人长大后吃过太多‘不会生活’的亏,现在可不想孩子也走弯路。”

更重要的是,这类技能教育并不等同于“训练孩子干家务”,它更像是一种提前上手的“生活预演”。

在动手的过程中,孩子学习到的是规则、秩序、专注力,以及“原来一顿饭是这么做出来的”这种对他人劳动的共情能力——读一百遍“谁知盘中餐,粒粒皆辛苦”,不如亲自做一顿饭来建立对食物的感受。

还有一个容易被忽视的变化:孩子不再是在为奖状/荣誉/表扬做事,而是在为团队出力。很多活动都是集体完成,一群孩子要分工合作,谁擀面、谁切菜、谁收拾,协作中的矛盾、沟通、等待、配合,这,本身就是教育。

而比起在课堂里听老师讲“团结合作”的意义,真正一起包过一次饺子,孩子们自然就明白什么叫“我不干,大家就吃不上”。

教育的意义,不总在课本上,有时在泥巴里,也在蒸汽腾腾的锅边。幼儿园的这些改变,也许表面看起来“卷”,但对孩子来说,那是他们第一次真正地“用自己的双手改变生活”。

孩子的歌单

一只小手端起碗,一张小嘴唱起歌。

孩子们用身体去探索,用双手去创造,如今,又学会用音乐去表达。

于是,幼儿园的音乐课,悄悄变得不一样了——它早已不只是“学几首儿歌”。

老师们也不再追求谁唱得最准、声音最大,而是去观察——哪个孩子愿意开口了,哪个孩子开始配合动作了,哪个平时害羞的孩子,今天在音乐声里悄悄笑了。

一般来说,一个班上总会有几个“不怎么说话”的孩子,但音乐响起,他们就不一样了。

有的会跟着节奏轻轻晃动,有的在老师带着哼唱几句后,居然开始主动跟着合拍。一位音乐老师说:“孩子有很多情绪不会说,但他们会唱。音乐,是他们能掌握的一种语言。”

@中国青年报

在陕西一家公立幼儿园,每周三是“开放音乐日”,老师会鼓励孩子选歌、分组、甚至尝试“自己编”。孩子们唱的不止是《小星星》,还有民谣、非洲童谣、轻快的律动儿歌。老师最常说的一句话也不是“唱得真准”,而是“你愿意一起唱,真棒”。

这种鼓励,显然并非培养歌手,而是在培养孩子面对世界的自信。

“音乐课是我们班最少哭的时间。”有老师这么说。

孩子在音乐中被看见、被接纳,哪怕唱跑调了,也有掌声;哪怕唱错了歌词,大家也会笑着继续。音乐让孩子在“表达”中获得反馈,慢慢不再怕说错,不再怕被看。

@凤麓幼儿园“宝贝”时刻

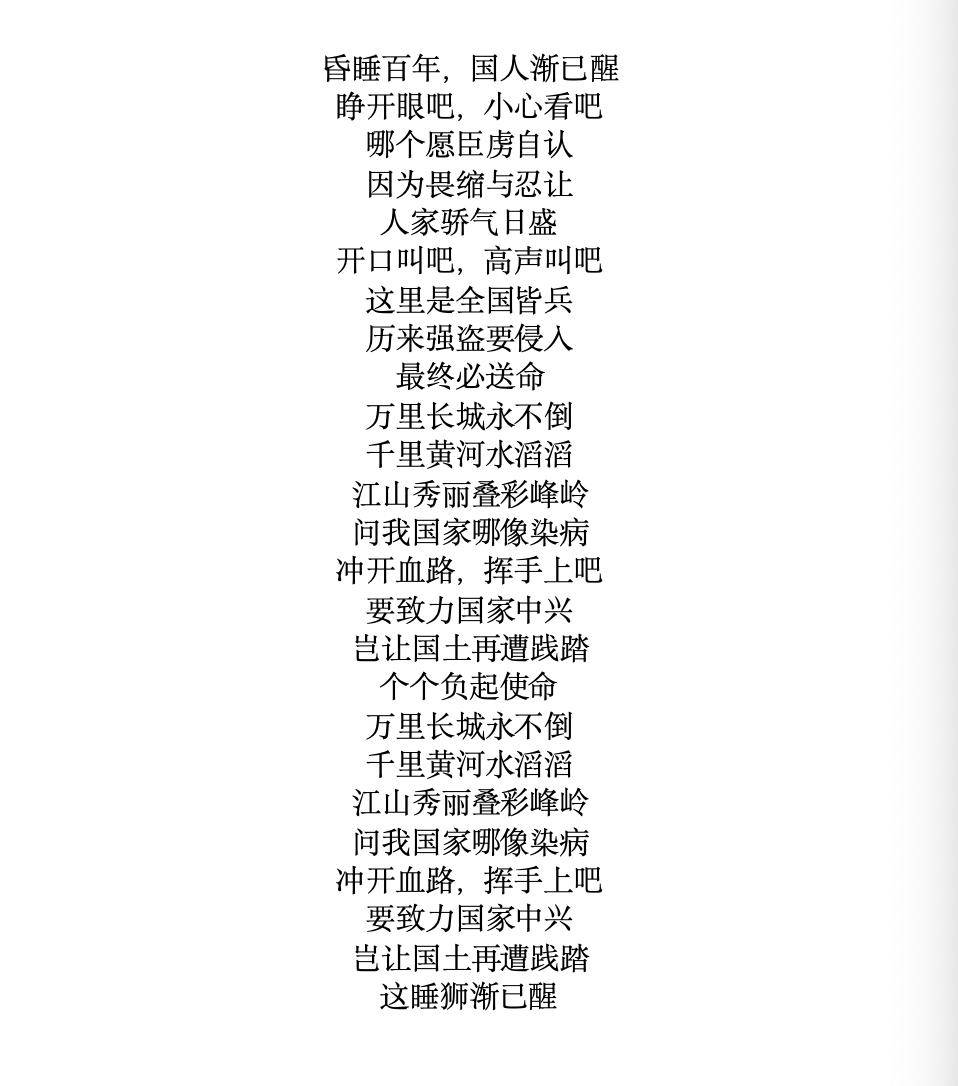

在现如今很多幼儿园里,能量十足的经典歌曲已经成为合唱活动中的重要部分。孩子们学唱这些铿锵有力、振奋人心的音乐作品,再也不会被网络上流行的一些口水歌洗脑了。

@晚安小粤亮

:《万里长城永不倒》歌词

山东一所幼儿园,在喜迎国庆的前夕,老师带孩子们唱《强军战歌》。孩子唱得不齐,也常常跑调,但那一刻站得笔直、眼睛明亮。

一位家长说:“我不指望他现在理解‘祖国’这两个字,但他能在歌里知道‘我们在一起’,这就够了。”

@广西交通台@睡不醒哒~盼盼

诚然,音乐教育不再只是技能训练,而是情绪管理、社交练习、价值引导的一部分。这些变化,也折射出一些幼儿园正在努力“破圈”——不靠形式和噱头,而是从教学细节上重新找回教育的温度。

然而,在这股变革的浪潮之外,更多的幼儿园却正在面临另一种境况——

热闹的课堂背后,是越来越安静的校园。

未来的未来

现如今,不少幼儿园正经历着一场“看不见的退潮”。

生源减少、招生吃紧,电话打不来、报名表发不出,许多园长无奈地感叹:“十年前是我们挑家长,现在是家长挑我们。”

在山东、河北等地,多所幼儿园的在园人数骤减;在湖南、福建、江西等地,陆续有园所张贴“暂停招生”“转租转型”的公告。

就连那些曾经装修豪华、主打“贵族双语”“国际早教”的幼儿园,如今也门庭冷落,连接电话的老师都减少了。

@财新视频

过去的幼儿园有一个普遍模式——“看得见的热闹”:

装修豪华、玩具新、教具多、课程表挂满英语、钢琴、奥尔夫音乐、美术启蒙……看上去花样繁多,但实质上“内容轻、体验浅”。孩子在里面唱唱跳跳,拍几张照片发家长群,就算“教学成果”。

在调研中,不少家长的反馈惊人一致:“老师太保守”“课程太重复”“孩子没学到什么新东西”。

有的幼儿园一年下来,孩子最喜欢的课还是“小班的橡皮泥”;有的园号称“国际化”,却只是放两首英文儿歌;还有的园连老师的教学理念都停留在十年前——“孩子太小,动刀动剪不安全,干脆少动手。”

这种“怕孩子出事”的保护性教育,反而成了孩子成长的绊脚石。有些家长开始主动出走,去找那些“敢让孩子流汗”“敢让孩子动手”的园。

一位园长坦言:“不是孩子变少了,是家长变挑了。现在的家长看重的是气质、能力、独立性,不是安全就够。”

教育行业的竞争,从来不只是招生的战争,而是理念的较量。

固守陈规的园,看似稳定,实则最危险——它们被动等待,靠惯性续命,却缺乏自我更新的能力。而那些敢于打破旧模式、主动创新的幼儿园,哪怕没有漂亮的外在装修,也能靠真实的教育氛围赢得口碑。

比如江苏徐州的一家幼儿园。这里没有花哨的教学设备,但孩子每天都要动手:种菜、洗碗、做饭、搭棚子,周五还会去户外做定向越野。

园长的理念很简单:“我们不做迎合式教育。孩子该动手的、该动脑的、该犯错的,就该自己经历。”这样的幼儿园,在三年内实现了“家长自发推荐”,连插班名额都成了稀缺资源。

反观那些还在照搬旧模式的园,课程死板、活动单调,老师照看、孩子打发时间。教室干净得像展厅,却没有一点成长的烟火气。

有些幼儿园,通过严谨而大胆的创新,让孩子的手脚动起来、生命力流动起来;而有的幼儿园,只能让孩子的小嘴闭起来……

也许,这一届幼儿园的孩子,确实“太卷”——从身体到技能,从集体生活到表达能力,他们都被提得比以往早、比以往高。

有人担心,这是不是孩子失去童年?家长被育儿焦虑绑架?也有人认为,这样全面发展的孩子至少有更多可能性。

争议很多,但可以肯定的是——越来越多敢于让孩子去试错的家长,开始抛弃墨守陈规的幼儿园。

或许这份“卷”,不再只是竞争,而是提前练习面对世界的方法。

家长也该做出选择了:让孩子走进安全的温室,还是走进厨房、冲进田野?

孩子是没错的,他们在幼小的年纪,接受的都是来自大人的安排。

而不同的安排,将造就不同的未来。

这个未来,不仅是属于孩子的。

如果孩子在幼儿园得到良好的教育,随着他们长大,会有怎样的未来呢?

文章最后,有一段最近的视频,它拍摄于国内,让很多网友眼含热泪——

中国,新疆,一个秋天的早晨。据网友介绍,画面中的小学生们走在上学的路上,旁边的初中部已经早于小学部到校,开始了升旗仪式。

之前或嬉笑玩闹、或睡眼惺忪的小学生,在听到国歌响起时,不约而同地驻足、敬礼,望向国旗升起的地方。

孩子们望向的地方,升起的不仅是国旗,也是他们和这片土地的——

未来。

监制:视觉志

编辑:鹿

视频号:视觉志