从南大东思嘉、广以黄恺之殇,看冷门博士就业困局

最近青年教师去世的消息接二连三。南京大学33岁的东思嘉老师去世,广东以色列理工学院41岁的黄恺老师去世,在媒体上都引起了不小的舆论。

原因有两点。第一,两人据说都是非正常死亡,据说都是自杀。

第二,两人都是名校毕业,一路走来都很顺利,但入教职后都遇到了困难。

东思嘉据说出身学术世家,考入南京大学地球科学与工程学院。本科期间,成绩全院第一,大三的科研工作就写进美国教科书。博士去的是南加州大学,发表了11篇SCI论文。到此都是极为顺利的科研人生。

她回到母校南京大学任教,也获得了很多头衔,32岁就是博导。

不过这个光鲜只是外人看来,我所在的教授群指出,东思嘉老师没有拿到海外优青的帽子回国,注定了回国做科研的艰辛,启动资金不足,没有充足的科研经费,没有独立的课题组等等问题。

不过也有人说她去世的原因不是工作,也许是感情。有人评论,科研环境和男人都让人失望。

黄恺本科毕业于北京大学,博士毕业于加拿大多伦多大学,导师诺贝尔化学奖得主。黄恺曾在加拿大多伦多大学、德国马普协会弗里茨·哈伯研究所从事博士后、助理研究员工作。后来在广东以色列理工学院任职。

据说他是因为非升即走而去世。黄恺回国后没有发表几篇有分量的论文,升职无望,必须走人,据说还要退出一部分当年的资助。其实,从黄恺去广以,这个结果就不难想象。因为从科研平台讲,比黄恺老师以前任何一个平台都差太远。在这个平台上申请基金等等,几乎不可能。

东思嘉老师和黄恺老师去世原因各有不同,道路选择上或许也有个人原因,但越来越多的青椒非正常去世,反映的是现在青椒的生存环境在变差。

现在去大学当大学老师,并不是一个最优选择。大学的扩张期已过,甚至开始进入收缩期,岗位变少,对人要求越来越高。要从没有永久教职的青椒熬到有永久教职,堪比唐僧取经,九九八十一难,打怪升级的难度很大。

这个问题我不讨论,作为规划师,我更想讨论的是,学霸们对于冷门专业的选择要慎重,读博更是慎重,选择职业更要极为慎重。

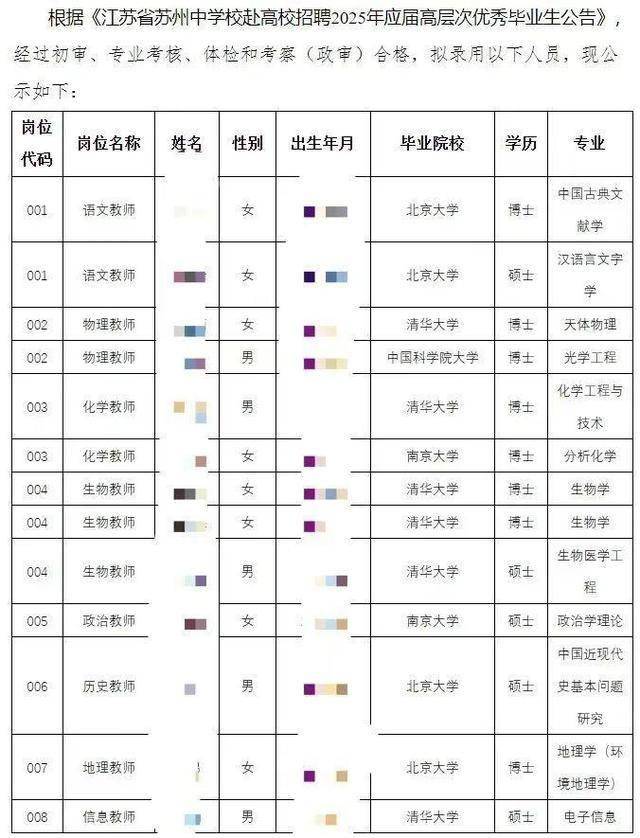

冷门博士们最大的出路就是当老师。不当大学老师,就当中学老师。下图是苏州中学2025年招聘的高层次优秀毕业生公告。虽然是“高层次”,但实质也就是中学老师。一共有13人,有8个博士,全是顶尖名校毕业,清华、北大、南大和中国科学院大学。

不知道冷门学科博士们看到这样的情况,心情如何?

这些年,博士学历急剧贬值,我估计后续还会贬值。青年教师之殇,仅是博士学历贬值冰山的脆弱一角。因为博士人数太多了,中国已经是世界上最大的博士产出国了,而高校、科研院所的职位没有增加,反而在减少。

热门工科博士可以去企业,冷门学科博士们就显得非常被动,像文史哲、理学博士等。因为他们的选择非常有限。

首先,这么多年的科研训练,自己的能力都是围绕相关学科进行的,要改行很难;而且很多用人单位也不愿意招一个非本专业的人,因为本专业的人才已经很多了。

其次,博士年龄都偏大。中国用人单位对年龄非常歧视,不太乐意年龄较大的博士。对于博士本人来说,由于30岁是个人生关键节点,有时候也不愿意接纳很冒险的岗位,选择面也会小一点。

因此,大家在选择冷门专业,选择读博时,要考虑清楚,而不是盲目地读博,一路走到黑。