从性价比首选到诈骗高发地?马来西亚,还能去吗

留学,原本该是逐梦的开始。可就在马来西亚——这个号称“留学性价比首选”的地方,诈骗阴影却一次次笼罩中国留学生。

低学费、低门槛、文化近,曾吸引了无数家庭把孩子送去吉隆坡。

可现实是:从一通电话,到一场换汇,从一份兼职,到一间出租屋,留学生正被骗子盯得死死的。才刚在一个陌生国度安顿下来,各种骗局以你想象不到的方式潜伏在身边。

马来西亚,到底是“新宠”?还是“高危地”?

最近,再度引爆网络的马来西亚留学生小文遭诈骗自杀案件,让马来西亚留学重新回归大众视野。

20岁的中国女生小文(化名)刚抵达吉隆坡不到10天,就接到自称“上海公安”的电话。

对方出示所谓供词,要求她缴纳25.8万元“保证金”,并强迫她安装监控软件。几天后,她彻底崩溃,从39楼跳下。

许多家长幡然醒悟:一通电话,竟然能逼死一个留学生。

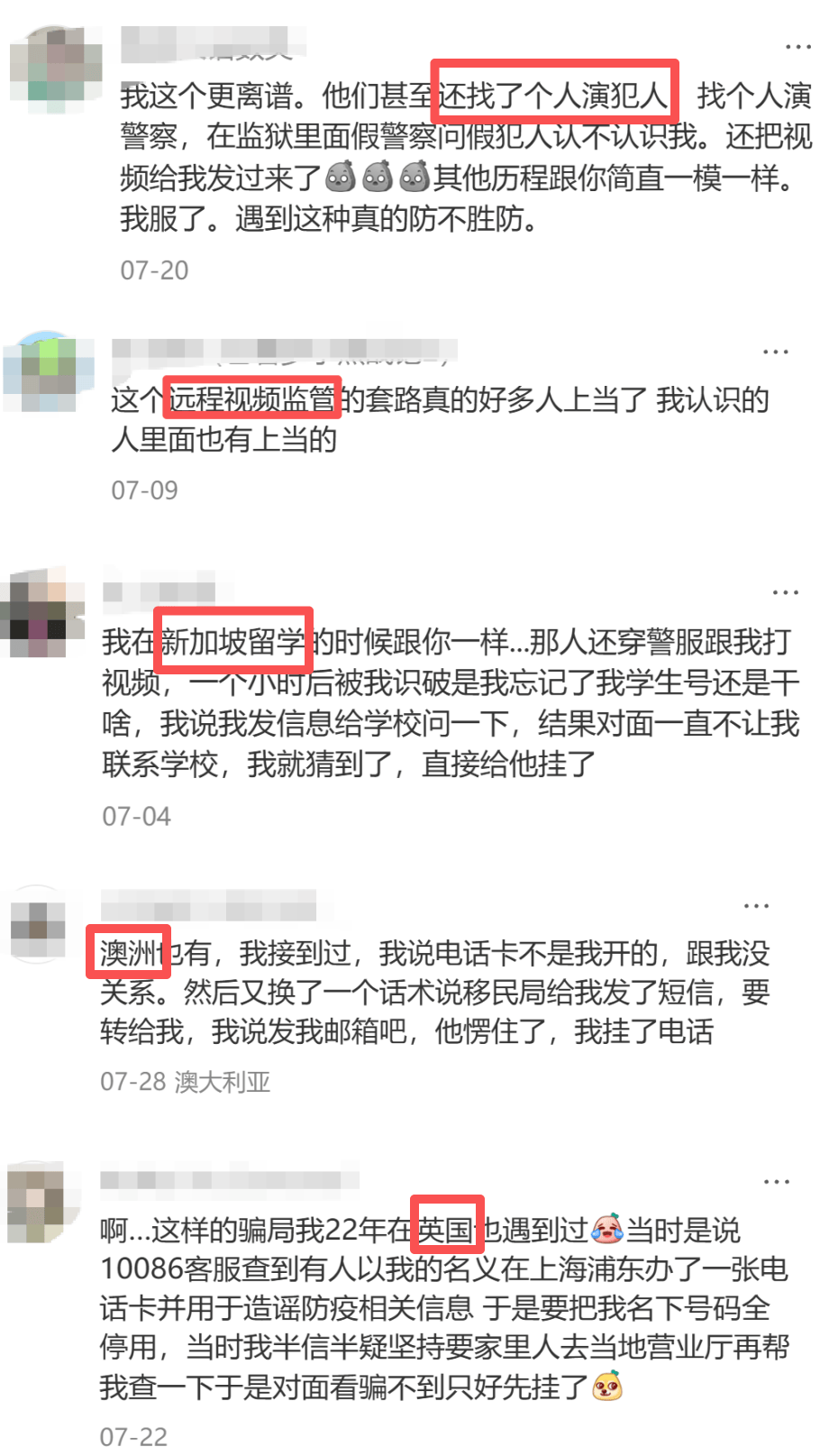

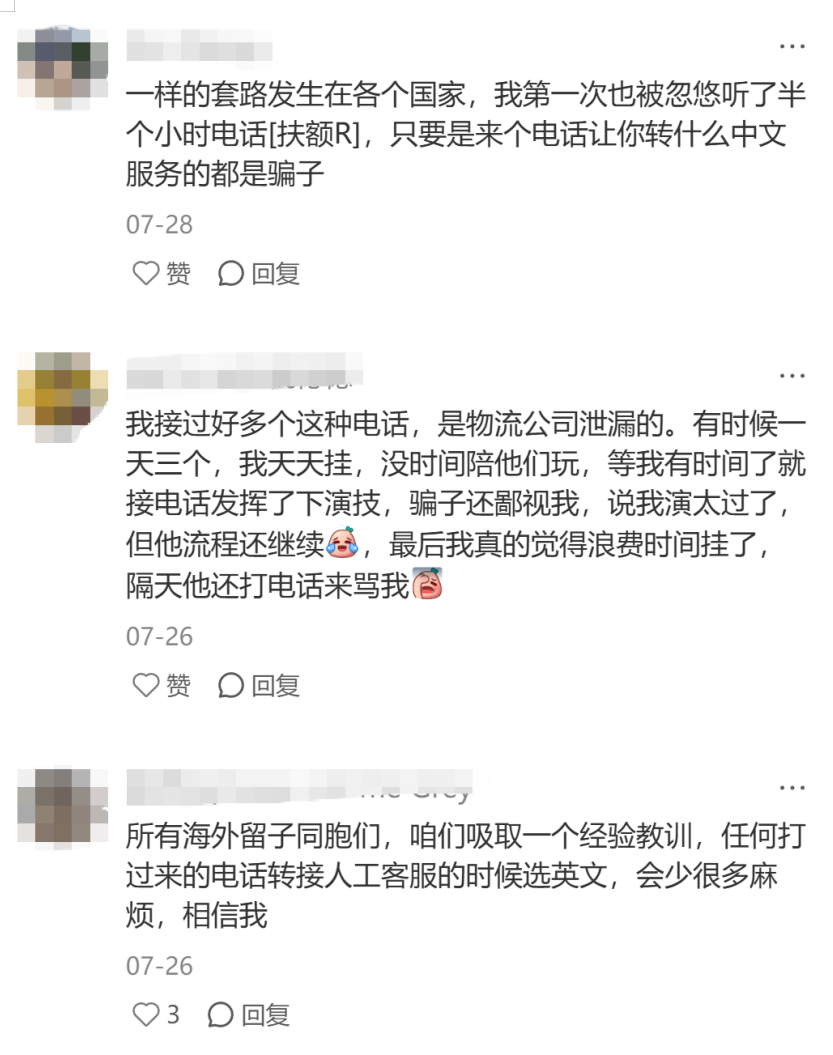

在社交平台上,以马来西亚留学诈骗为词条进行搜索,你会发现骗子的套路五花八门。在亲历者的叙述下,也吸引了许多有类似经历的网友留言讨论细节。我们这里主要总结了七种最常见的电诈形式,给各位在外的留子提个醒。1. 冒充公职人员

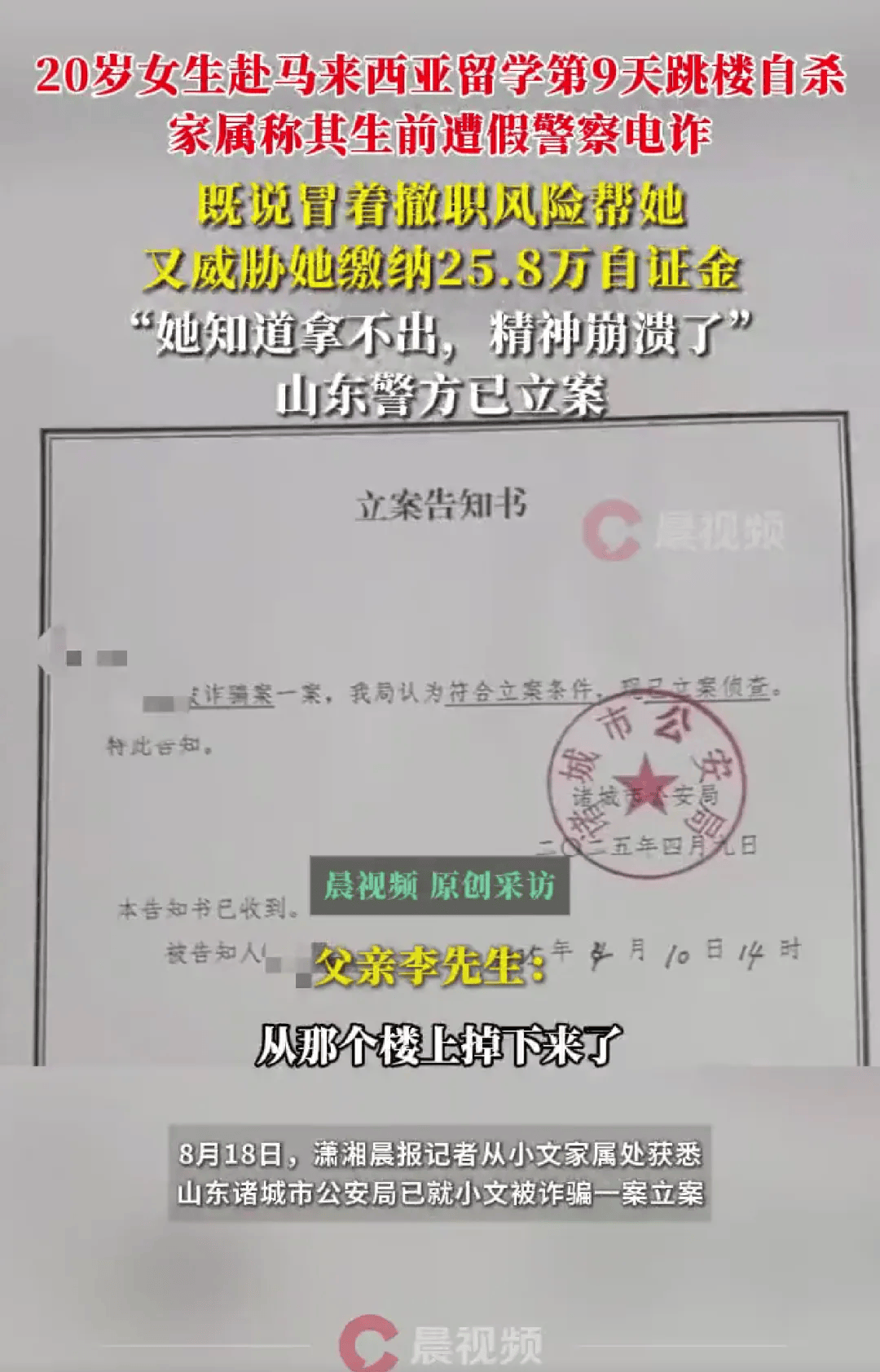

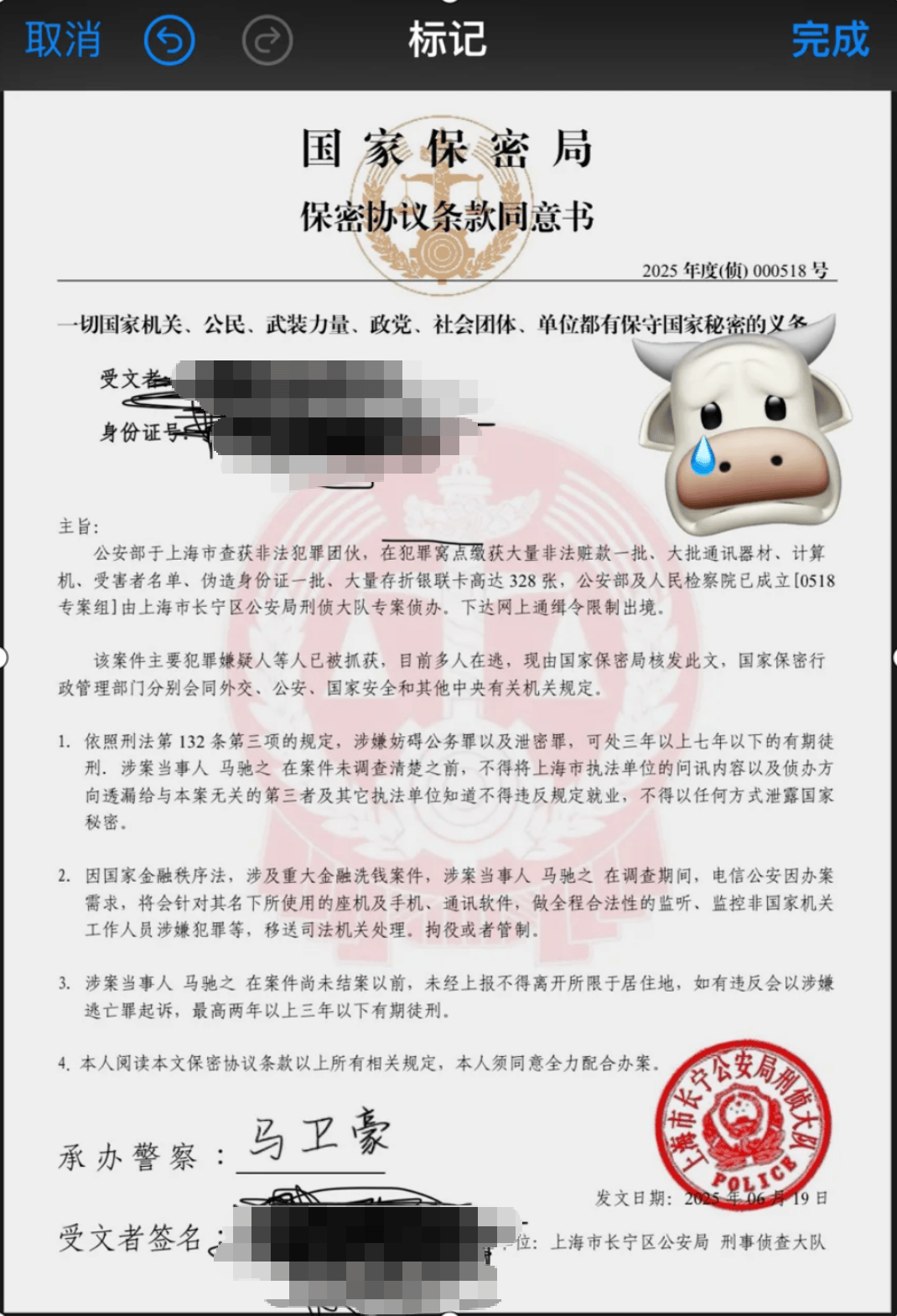

就像小文所经历的那样,骗子团队有备而来,一环扣一环,深度模拟公职人员办公现场。身穿制服、完整报出证件、远程视频全套上演,逼你交“保证金”。

Webex远程视频监控

骗子提前准备好的带公章文件

骗子团队服化道齐全,全球都有类似骗局

网友悉心给出个人建议

2. 换汇陷阱

马来西亚华人数量众多,会用中文、讲中文的人不计其数,也催生了更多针对中国留学生的 定向诈骗。

作为留学生,学习生活都绕不开钱。在中国,大家对电子钱包快捷支付接受度很高,养成了高度依赖线上支付的习惯。

一些妈妈档和街边店铺并不支持支付宝或微信付款,要求使用当地货币现金或TNG转账。

初来乍到,留学生银行卡还没办下来,银行卡取的现金需要找零使用不便,很可能会选择使用TNG。

那么人民币该怎么换成TNG余额呢?

常见方式无非两种。

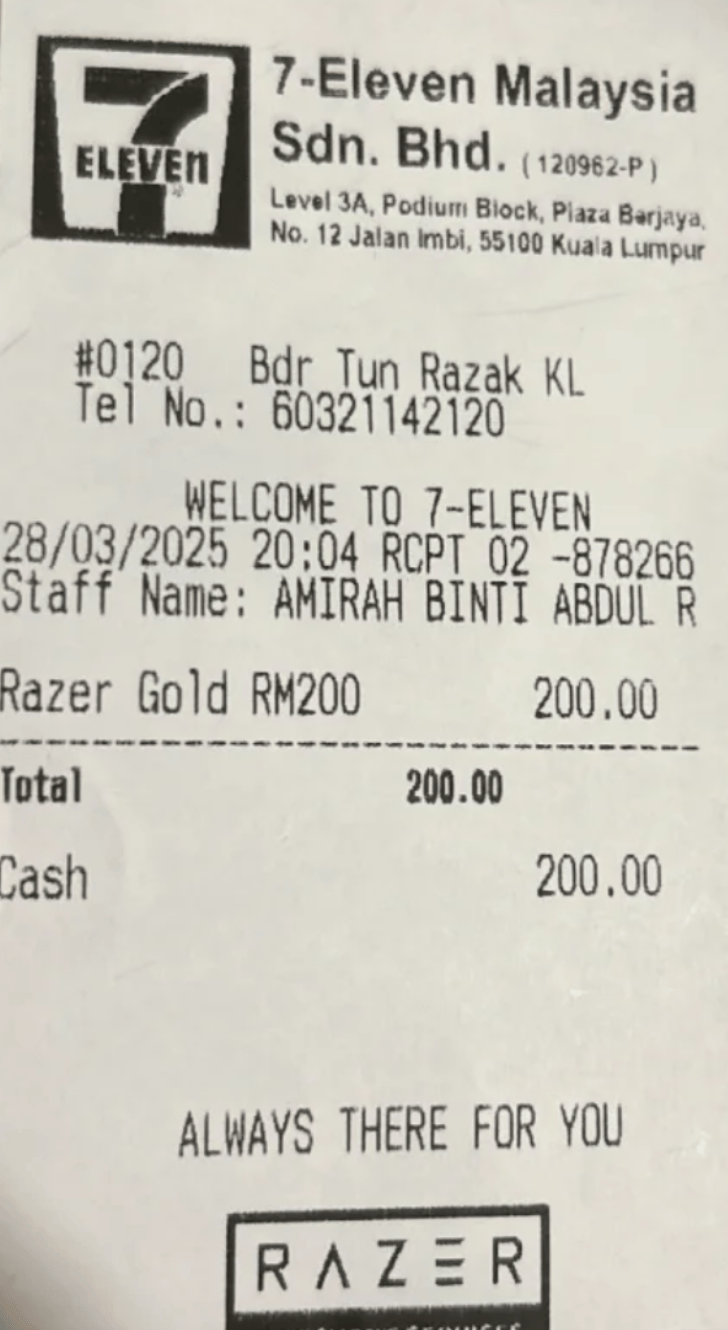

一,使用现金到便利店或屈臣氏换成充值pin码,但是这类无法用于个人转账,大多只能在商铺进行消费。如若转账需要支付手续费。

711即可充值TNG(需携带现金兑换)

二,找人换汇,用人民币换马币,直接点对点进行TNG转账,到账的货币适用于转账消费等 且不会产生手续费,使用更加便利。

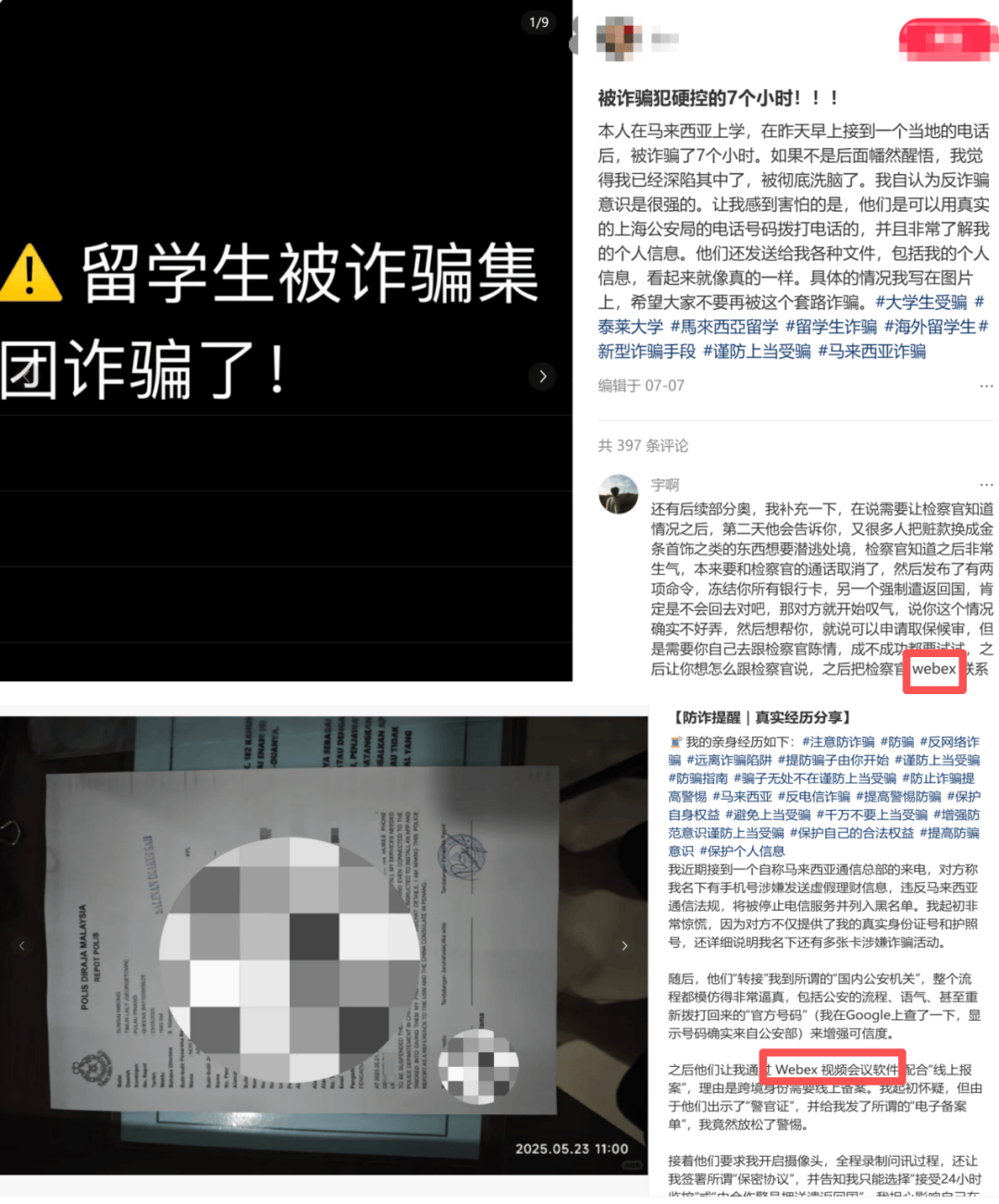

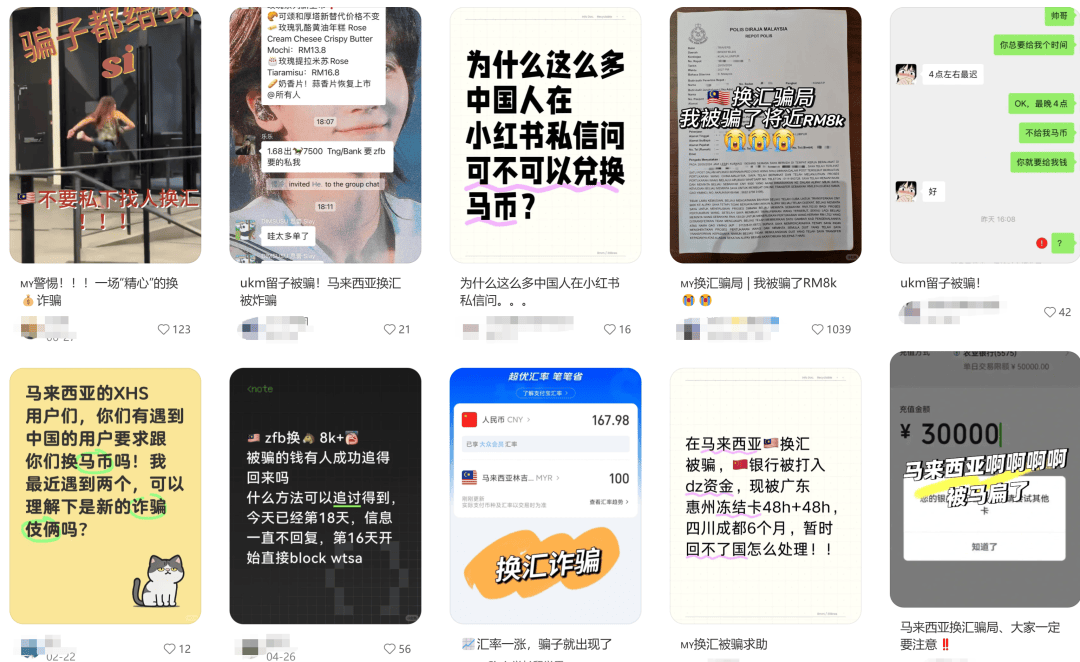

利用学生想换钱的心理,一些人在社交平台上发布帖子或在评论下伪装成学长学姐,释放出自己有TNG余额可换的信号。假借手头有多余马币回国用不上,以略低于市场的汇率出售马币。

在你半信半疑,犹豫要不要转账时,一句中文语音,一通带着乡音的电话打来,迅速拉近了心理距离。

然而一旦你在话术连番攻击下,头脑一热,通过微信或支付宝转账成功,对面就“人间蒸发”,拉黑失踪,有些还会利用P图软件伪造银行或TNG这类电子钱包转账截图。

换汇被骗案频发

新加坡换汇类似事件

开学季或汇率波动时换汇需求大,骗子几乎 守株待兔等着大家上钩。

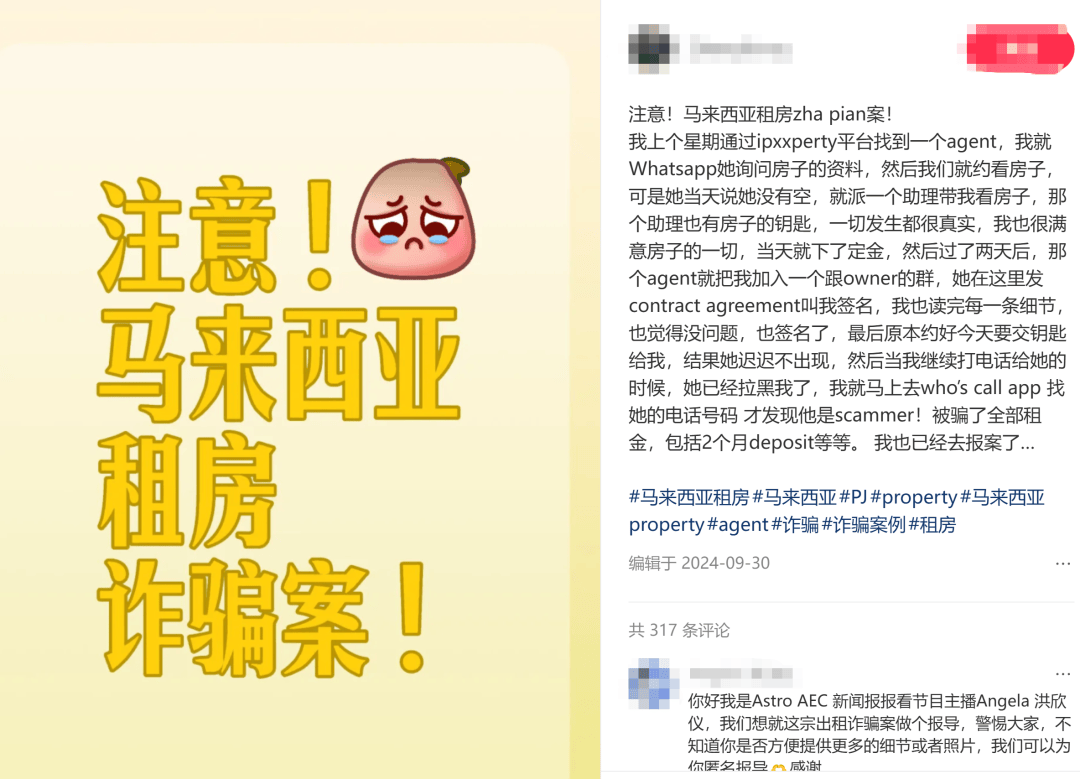

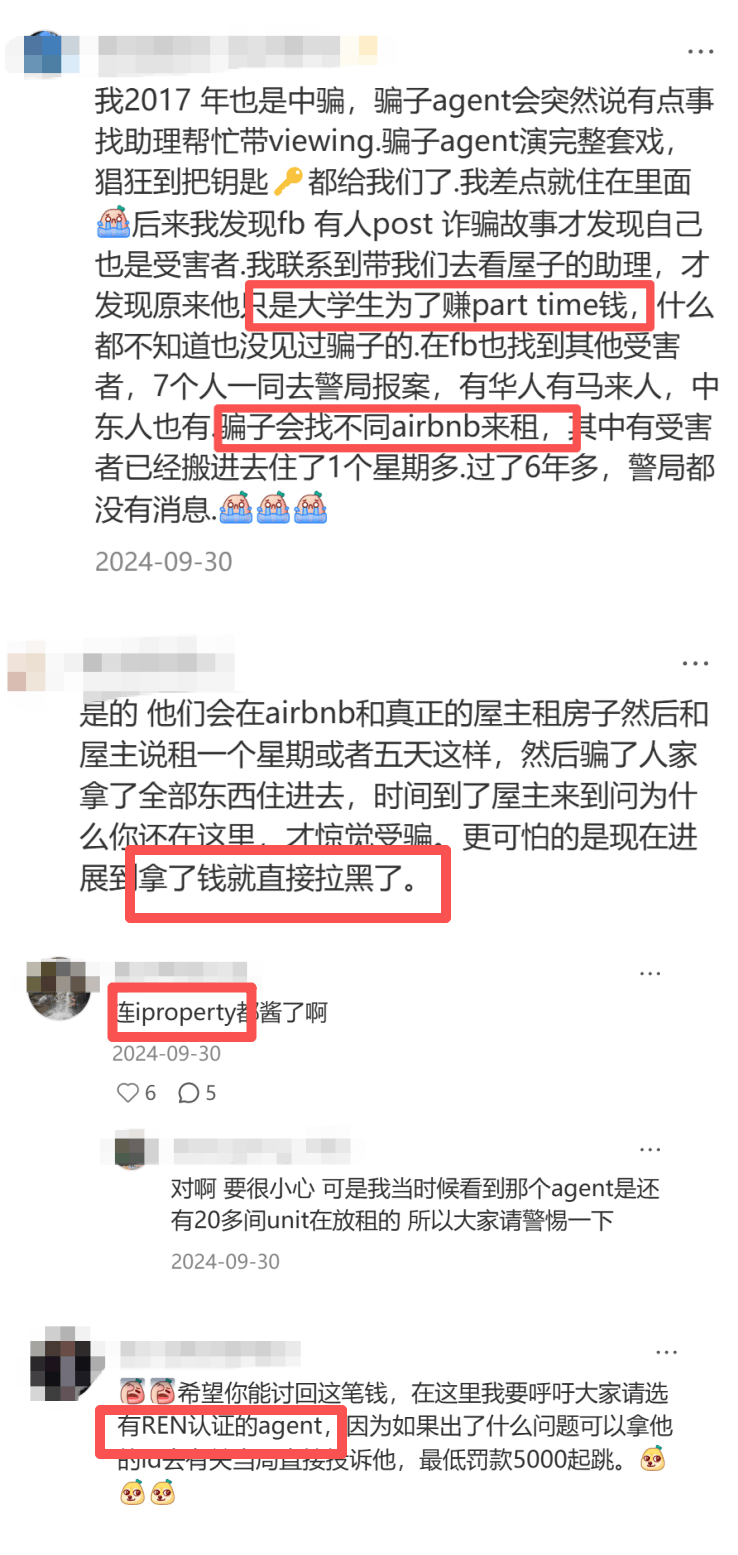

3.租房骗局

初来乍到,有些学生选择先住酒店过渡,想线下看房后再订房更加稳妥。骗子伪装成agent,甚至派助理带去看房,但收了定金和租金后消失。 房源多是Airbnb短租,留学生根本拿不到钥匙。至于那些助理很有可能也只是他们线上找的做兼职的学生。

看房是真的,钥匙却拿不到。去年底,30名中国留学生在吉隆坡集体被骗,损失百万人民币。

图源:网络

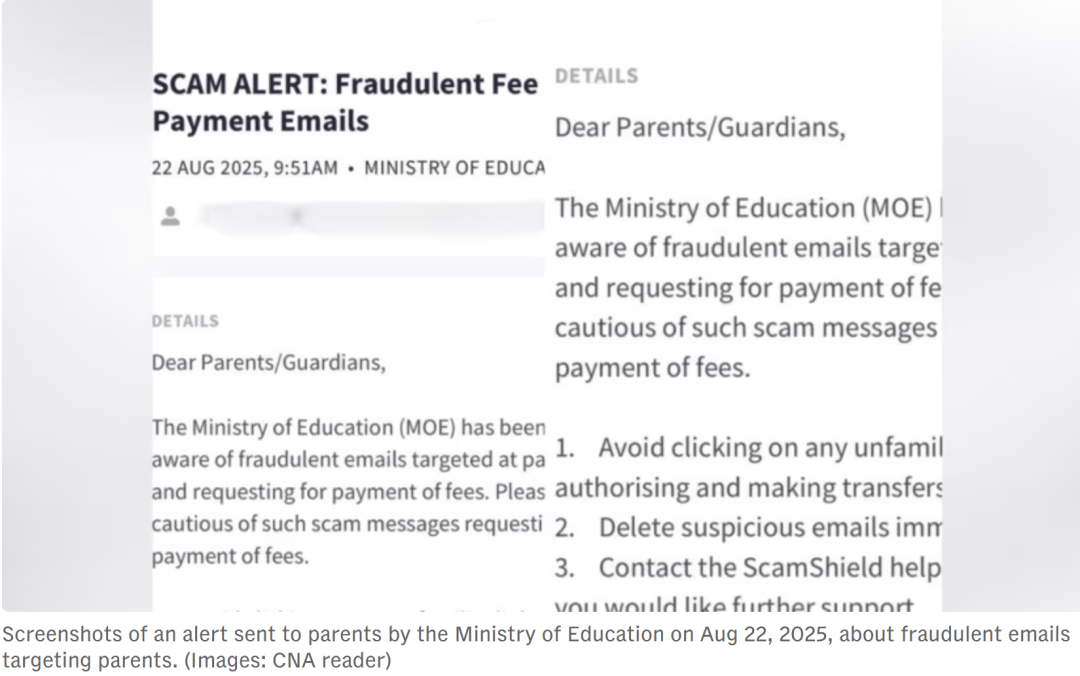

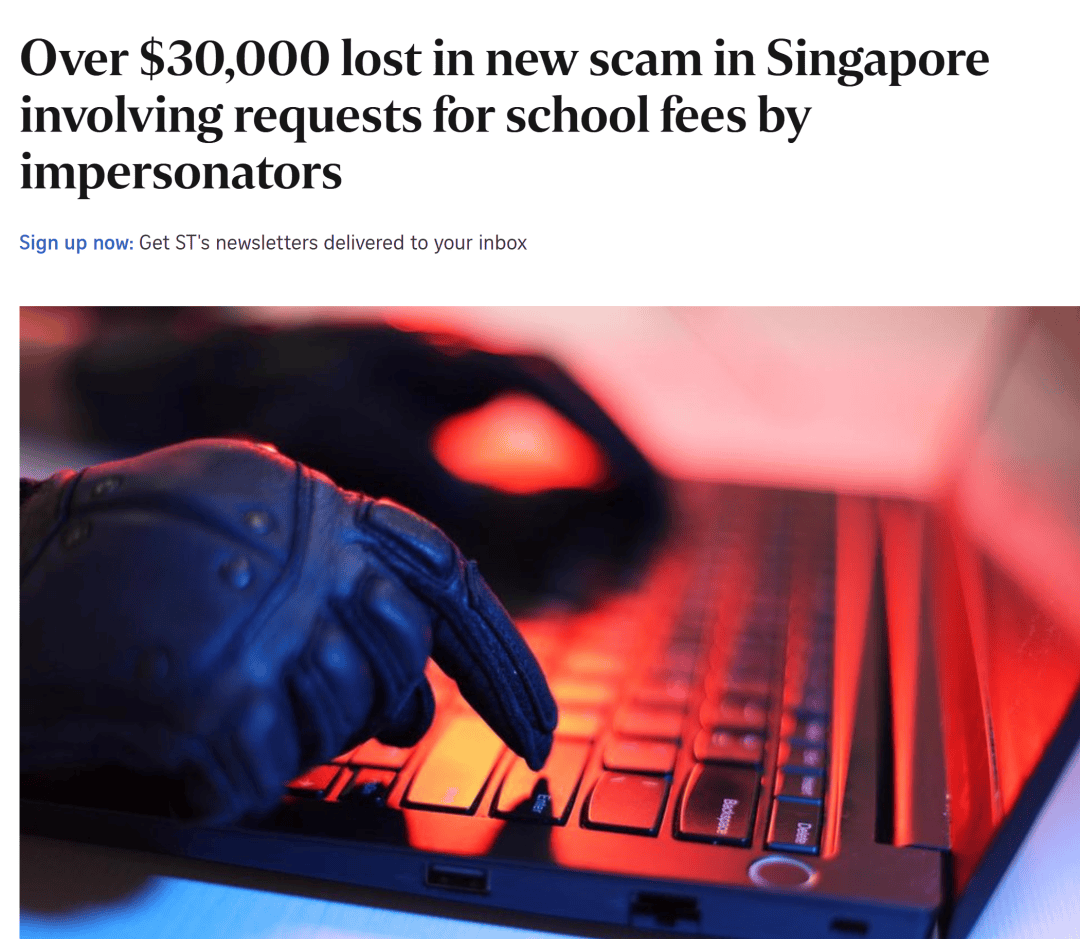

4. 假冒校方

媒体报道过 骗子冒充大学财务处,向国际学生发邮件,要求缴纳学费或保证金,邮件甚至使用学校logo和域名仿冒。

图源:CNA(有人使用虚假的学费支付电子邮件针对学生进行诈骗)

“财务处”发来的欠费通知,用官网口吻撰写邮件催学生缴纳学费。不仅是马来西亚,新加坡更是重灾区。套路相同:专挑留学生的焦虑点下刀。

图源:THE STRAITSTIMES

5. 虚拟绑架

今年发生的“吉隆坡绑架案”大家可能只是当作茶余饭后谈资。

新加坡学生自导自演伪装绑架向父母索要钱财

然而事实上这样的案例并不少见,逼学生录“被绑视频”,家长慌得立刻转账。不光马来西亚,新加坡、澳洲也屡见不鲜。

6. 刷单兼职

“轻松赚钱”,先返小利,再吞本金。这类骗局几乎全球通用,切记天上没有免费的午餐。

图源:网络

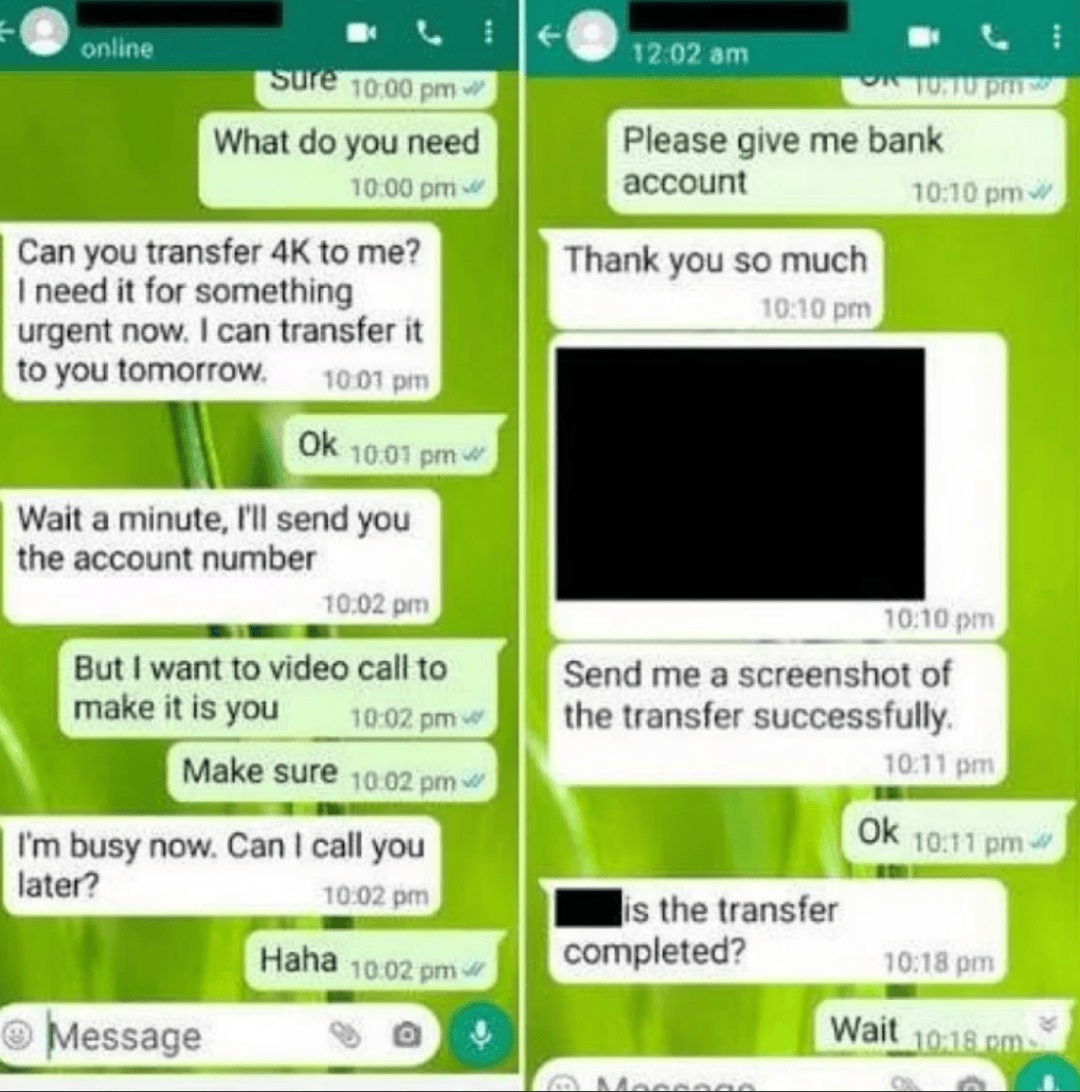

7. WhatsApp轰炸

陌生群、投资群、博彩群,钓鱼链接,莫名短信,可能一点就面临黑客的风险。据警方统计2024年诈骗案中,超30%始于WhatsApp推送,是诈骗的温床。

whatsapp截图

留学生之所以频频沦为目标,并非不够聪明,而是环境与处境的合力所致。

心理上,他们往往孤立无援,习惯服从权威;生活上,换汇、租房、兼职等刚需恰好成为骗子的精准切入口;语言上,一口流利的普通话足以卸下最基本的戒备;而在信息层面,他们对校务流程和制度陌生,尤其是在入学初期,缺乏有效的核实渠道。 正是在心理弱点、生活刚需、语言陷阱与信息不对称的多重叠加下,留学生成了骗子眼中最容易下手的群体。

诚然, 马来西亚依然有优势:

29所高校进QS排名,学费和生活费仅欧美的三分之一,文化环境接近,签证相对友好,对预算有限家庭具有较大吸引力。

但更残酷的现实是:便宜,也开始不便宜了。

自 2025年7月1日起,马来西亚对国际学生正式征收 6%的教育服务税(SST),涵盖学费、注册费及附属服务 。

图源:The Pie News

这笔额外支出直接拉高成本。

不过要说明的是:这项税收有门槛,并不适用于公立大学及本地学生——他们仍然享受免税待遇。

对预算敏感的家庭而言,这意味着:选择私立院校时需慎重评估“性价比”是否依旧成立,特别是与诈骗风险叠加之后,“便宜的甜头”可能快速消褪,“性价比首选”的标签正在逐渐被稀释。

答案是:能去,但绝 不能盲目去。

家长:别只盯着学费,更要提前补上防诈与心理课。

学生:警惕陌生来电、换汇和兼职陷阱,遇事第一时间联系学校或使馆。

留学,不是智商考试,而是理智与警惕的考验。

当“性价比首选”和“诈骗高发地”这两个标签同时贴在马来西亚,你,还敢把孩子送过去吗?

下一篇:当青年人爱上“技能交换”(众议)