清华大学魏军:创新人才的家庭,有着怎样的共同特征

邮箱:tbeducation@daznet.cn

文丨童行书院 编丨Tiana

创新的重要性毋庸置疑,那么为了青少年创新潜质的持续发展,在不同的阶段家庭能做些什么呢?

郑泉水院士曾通过带领钱学森班,探索出了五维评价体系,用以衡量学生创新的潜质。在此体系下,我们能否通过调查归纳出青少年创新潜质的变化趋势,并且详细考量其中的家庭影响呢?

为此,魏军等老师通过调查问卷的形式得到了一批数据,并且通过对数据各方面的分析,直观展现了基础教育阶段学生创新潜质的变化趋势,也对家庭的影响程度进行了量化的展现。

他们团队不仅进行了数据分析,也对于部分青创人才的已有材料进行了文本分析,试图全面向大家提供行之有效的方法。

以下是魏军老师在清华基础教育论坛上的发言内容整理,题目为《基础教育阶段学生创新潜质的变化趋势与家庭影响》。

尊敬的各位领导,各位老师,各位校友,大家下午好。今天特别荣幸作为我们教研院的青年教师来做这样一个分享和发言。刚才各位大咖教授的报告谈到了今天很重要的一个话题,就是创新。拔尖创新人才的培养在现在人工智能飞速发展的当今来说尤其重要。各位专家老师提到的内容多从学校教育的角度来谈人才的培养, 我简单做一个补充,从家庭教育、家庭的影响来谈对人才创新能力的培养。

拔尖创新人才的培养是我们现在人才培养的主题。二十大报告以及全民科学素质行动纲要也特别提到了这种人才的培养。另一方面,近几年国家对家庭教育也很重视。家庭教育促进法的出台,强调了家庭对青少年的育人作用也非常重要。在创新的能力方面,强调了需要要家校社协同的去育人。

创新潜质的多元评价指标

众所周知,现在有的这样一种评价方式。在基础教育阶段,很多时候是以他们的竞赛表现、科技获奖等等来衡量他们的创新能力。但是,这样的评价方式可能也碰到越来越越多的问题。大家意识到,可能这样的评价方式有一些片面,很难衡量学生长期发展的动力。

关于这个问题,我很赞同郑泉水院士通过带领钱学森班,在实践中探索出的 五维评价体系,即从内生动力、坚毅力、开放性、智慧和领导力这五个维度去衡量学生创新的潜质。

家庭对青少年创新潜质的可能影响

所以我希望去做一些数据上的分析探索。想了解学生这几方面的创新潜力,从小学到初中再到高中,是怎样的发展变化?在这个过程中,家庭教育扮演什么样的角色?

第一,家长应该去支持学生的自主发展。学生自主性的内在动力需要家长去支持,去呵护。如果家长能更好地尊重孩子的意愿,鼓励他们自由探索,那他们的内在动能被更好地激发。

第二,家长需要适度参与孩子的教育。不能做甩手掌柜,觉得教育就是学校的事情。特别在学生需要支持的时候,家长们去推一把,帮一把,能帮助他们更好地克服困难,达到一个新的高度。

第三,家庭能提供情感温暖。这样的的情感价值能增强学生的心理安全感,他们能够更好地表达一些独特想法,有助于他们拓宽思维的广度和深度。

第四,家长还可以为孩子树立榜样示范。特别是在创新方面,比如说父母本身从事一些创新性的工作,所以他的子女才能在耳濡木染当中更好地去发展兴趣。

基础教育阶段

学生创新潜质的变化趋势

基于以上的一些问题,比如说这个我们刚谈到的学生创新潜质的变化以及家庭的影响。我们课题组利用一些已有的数据啊,想做一些比较粗浅的分析,去适度回答这个问题。

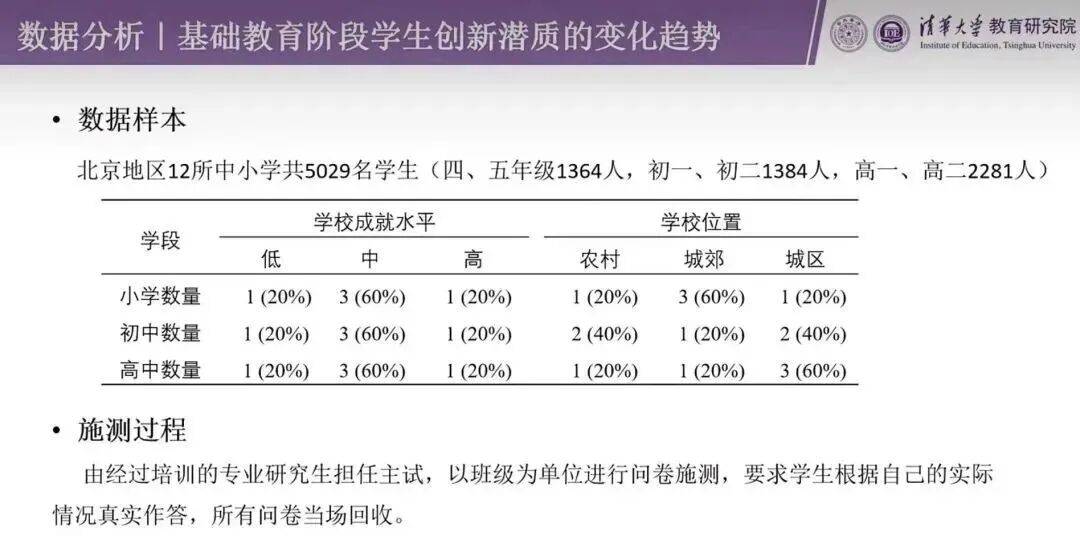

我们利用的是北京市12所中小学5000多名学生的数据,分为小学四五年级、初一初二、高一高二,这三个学段,我们保证每个学段它的学校成就的水平和学校的区域位置相对比较匹配,这样使得我们再去做学段比较的时候,它的差异不是因为学校的成就水平和区域位置产生的影响。施测过程就是请他们来填写一些制成的问卷,根据他们的真实情况来作答。

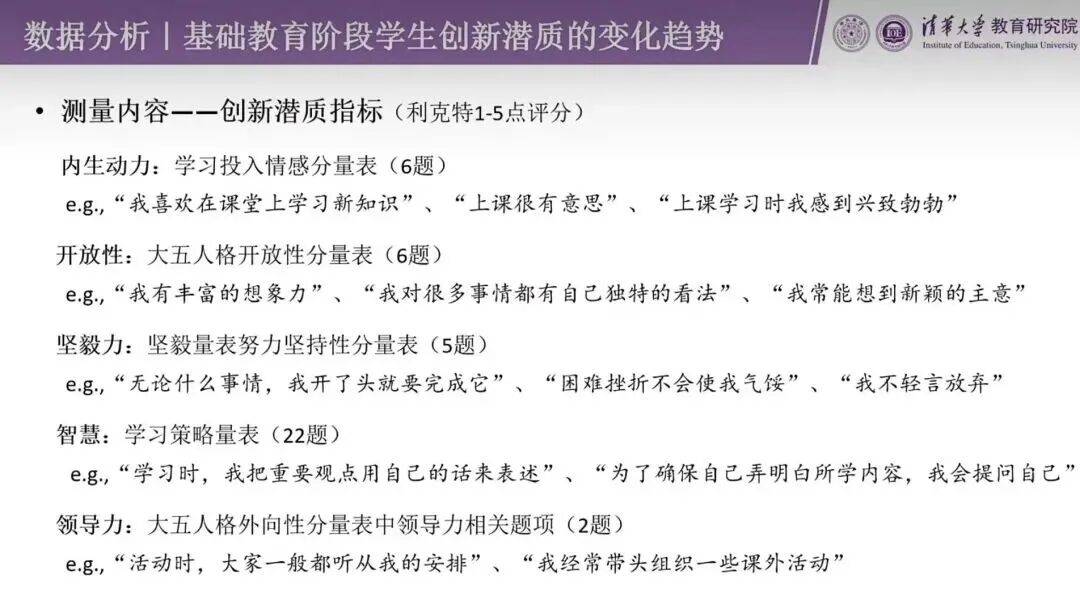

关于测量的内容,我们针对创新潜质的五个指标,包括内生动力、开放性、坚毅力、智慧和领导力,分别有一些对应的测量向度。

比如说内生动力,我们测量学生情感的投入,问他是不是喜欢学习?关于开放性的,问他是不是有平时有丰富的想象力。关于智慧,我们选用了一个学习策略的量表。关于领导力,我们问他是不是一般在活动时,同学都听从他的安排?

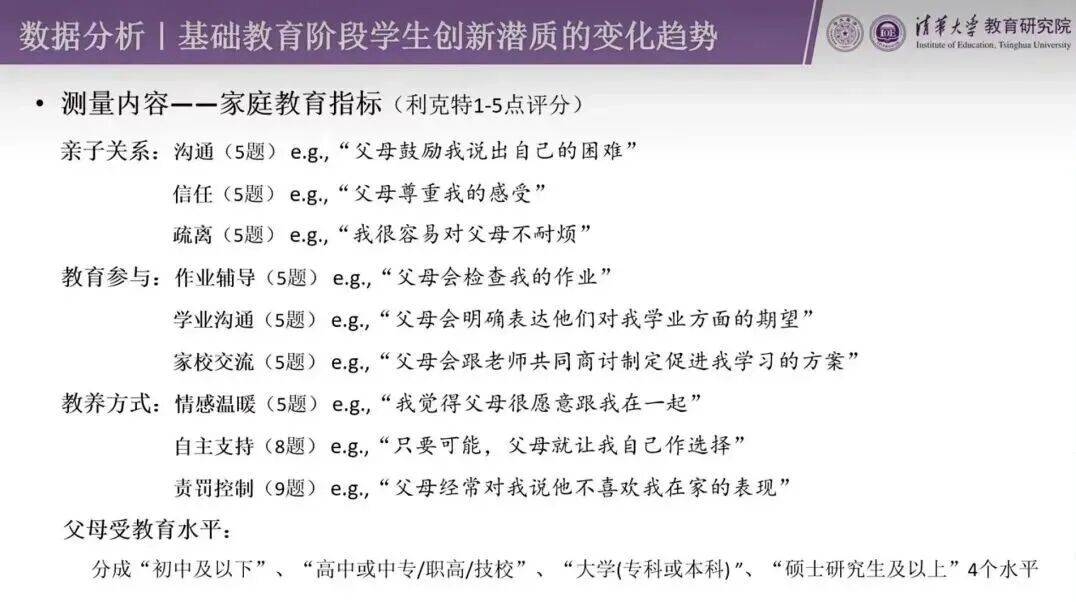

然后关于家庭教育指标,我们会分成几块来测。

我们测量了家长在孩子教育中的参与度,比如说辅导作业的情况;在教养方式上,我们测量了家长给孩子的情感的支持,以及自主性的支持。

比如说,家长是否让孩子更多地自己来做选择。另外,我们也测了家长的受教育水平。

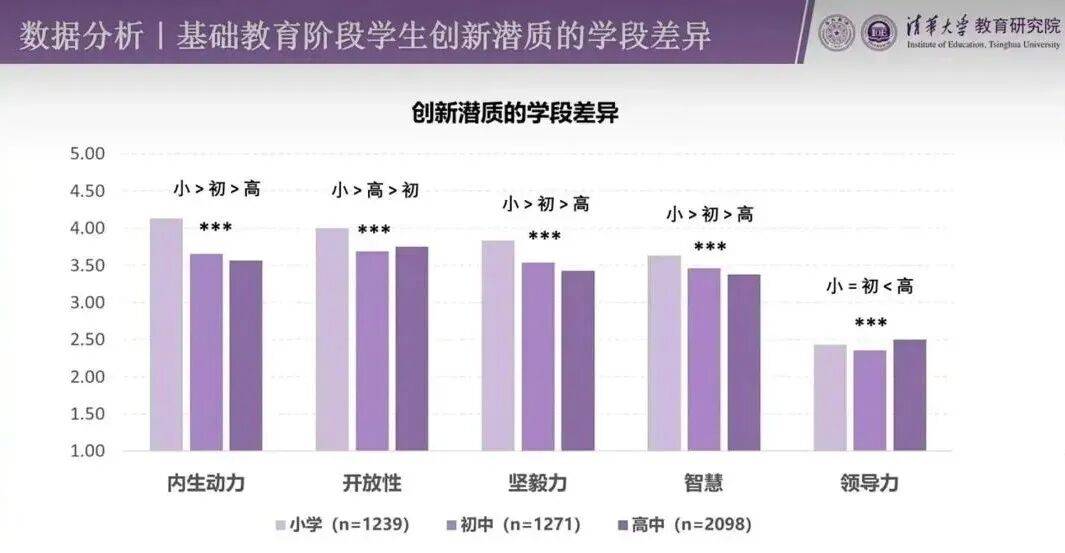

我们来看一看数据的结果,这是根据五个维度指标的平均得分来做的。

我们可以从这个图大概看到,除了领导力之外,其他四个维度都是小学明显要比初中,高中要更高。

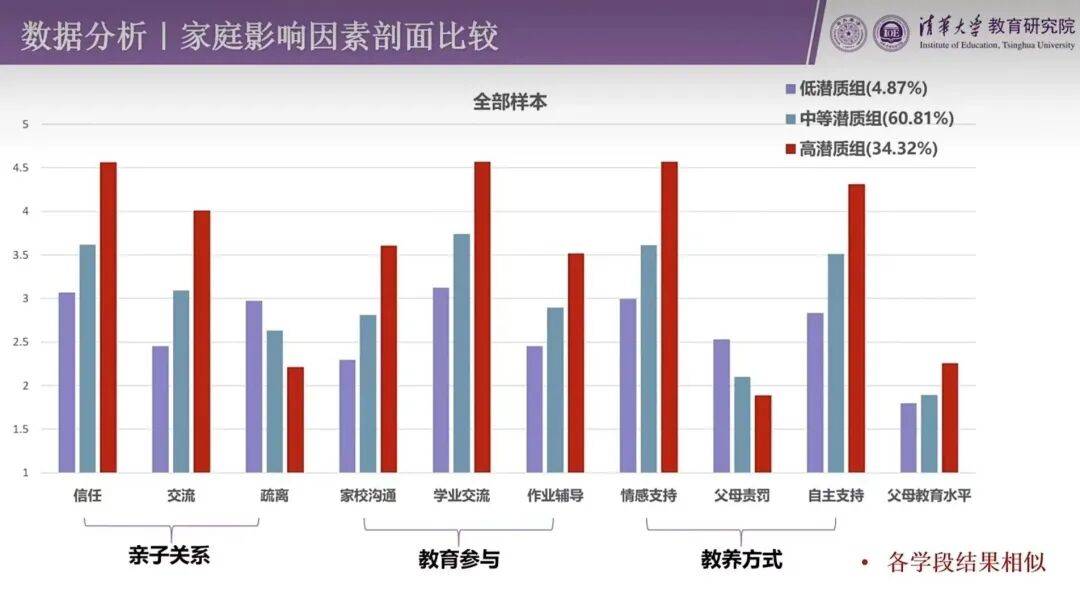

接下来我们以个人为中心做一个潜剖面的分析,也就是说根据每个人在五个维度上的得分,把这5000多个学生分成不同的类别。每个类别的学生,得分会比较相似。能分出三组同学,有低潜质组,中等潜质组和高潜质组。

低潜质组在这五维上的得分相对都比较低;中等潜质组基本上都比较平均;高潜质组整体都比较高,领导力相对会偏低。毕竟对于大多数学生来说,平时很少有一些领导的机会。

我们可以看到整体而言低潜质组的比例比较低,有百分之四点几,大部分是中等潜质组,然后有百分之三十几是高潜质组。

我们接下来分学段来简单看一下。可以看到在小学阶段,总体上来说没有低潜质组。到了初中,我们看到低潜质组的学生开始出现,中等潜质组的比例提高,然后高潜质组的比例适当降低。到了高中,中、低潜质组变得又更高了。

所以也能看出来,虽然学生总体的分组情况差不多,但是比例有变化。从小学到高中,创新潜质比较高的学生占有的比例在逐渐降低。这也是相对有点遗憾的结果。

那么相对不同潜质组的学生,他们的家庭教育情况有什么特点?我们这里做了比较,从图中可以比较明显的看出创新潜质比较高的学生,他们的家庭的情况相比其他组是比较好的。

教育参与程度是比较高、情感支持更多,责罚相对更少,而且提供更多的自主支持,另外他们父母的教育水平也相对更高一些,这个是总体样本的情况,然后分样本的情况其实差不多。从中大概可以看出,家庭对孩子创新潜质的影响比较明显。

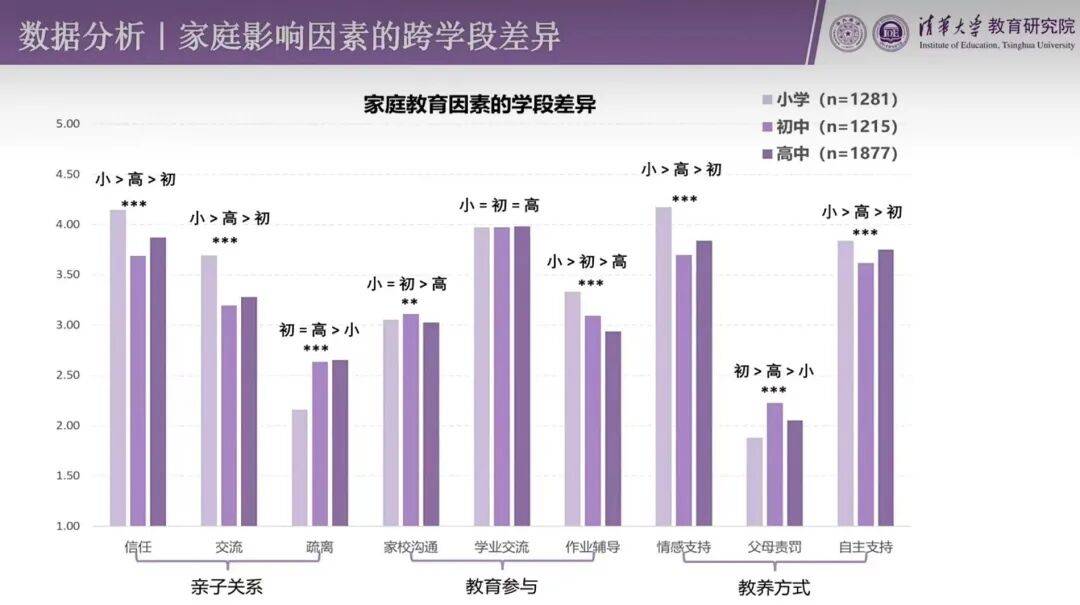

最后我们来看一下,这些家庭教育的因素,他从小学到初中再到高中可能有什么样的变化?我们发现,除了教育参与这几个维度,在亲子关系和教养方式上也发生了一个变化。小学整体上都还是要积极一些,但是到了初中或者高中,它就变得差了很多。不管是亲子关系上,还是在父母的教养方式上,都会有一些不太积极的变化。

所以从中也可以推测从小学到中学,学生的创新潜质逐渐变差,可能一定程度上是由于他们的家庭的因素所引起的。但这个家庭因素可能一定程度上也是由于应试的压力所导致的。

青创人才的父母教育观念

另一方面,我们也做了一些针对我国现在知名青年创新人才的文本分析,因为之前一些数据分析相对比较表面。

他们的家庭教育有什么样的特点?我们去抓取了网络上或者是文献当中对他们家庭教育的报道,然后通过三级编码的方式,对他们这些创新人才的家庭教育特点进行了总结归纳。

主要分成教育观念,教育方式和家庭环境三个维度。在父母的教育观念上,这些人才他们的父母首先很一个很突出特点,就是非常重视教育,坚信知识的力量,不管他们是否是高知家庭。

比如说陆朝阳,他生活在一个普通农村家庭,但是他的父母坚信知识改变命运,为了孩子能读书,提供了很大的支持。

曹原生活在一个知识分子的家庭,为了他的教育,他的父母把家从四川搬到了深圳。

另外还有个很大的特点,就是这些创新人才的父母更重视因才施教,不唯成绩论。

比如说陈杲,他的父亲很有特点,为了他的学习,不设置成绩上的要求,只要求他专注自己喜欢的事情。

谭芳龄的父母也注重他兴趣的培养,发现了他在数学方面的天赋。特别重视他们这样一个兴趣的呵护。

在教养方式上,这些家长特别重视孩子的自主发展。

比如说陈杲,他的父亲就是让他自由去发挥,培养他的自学能力。包括陆朝阳的父母也没有太干涉孩子的学习,只是坚持在幕后后盾。

此外这些家长很鼓励孩子做一些创新和探索。

比较典型的就是彭志辉、曹原。他们的父母看到孩子去拆家里的一些电器的时候,没有去反对,反而挺鼓励他们。

在家庭环境上,他们的父母注重去创设比较积极的家庭情感氛围。概括来说是比较平等,和谐和开放的,所以他们的父母的情感一般的比较和睦,家庭氛围很好。

比如谈方琳,她家庭的特点是很平等开放,人人都可以畅所欲言,去发表观点。这个能够帮助孩子在很小的时候能变得更有主见,更有有独立的想法,而不是一直听从父母的教导。

另外,这些家长能够提供给他们利于创新的一些文化资本。但这里多说一句,文化资本的影响也不绝对。因为在这十个人当中,大概有三个人的父母都都不是高知分子。所以一定程度上,如果文化资本不足,那父母在其他方面的教养可能能弥补这样一个劣势。

总结与讨论

那结合以上分析,我们简单总结一下。第一,我们认为青少年创新潜质的持续发展,其实需要家庭一以贯之的呵护和滋养。因为很多时候学校的教学是模式化的,但家庭可以提供个性化的成长空间。

第二,我们认为中学阶段去保持积极的亲子关系和家庭氛围,对青少年的创新潜质的发展非常重要。但是我们通过刚才的这个数据分析看到,不少家庭在中学阶段跟孩子关系不是那么积极。这个一定程度上也会影响孩子创新潜质的发展。

上一篇:2025新北师大版六年级英语(上册) 电子课本(最新高清pdf版-可下载打印)

下一篇:2026广州大学语言学考研资料【2014-2025年广大354汉语基础619汉语综合850语言学综合考研真题试卷+笔记题库】