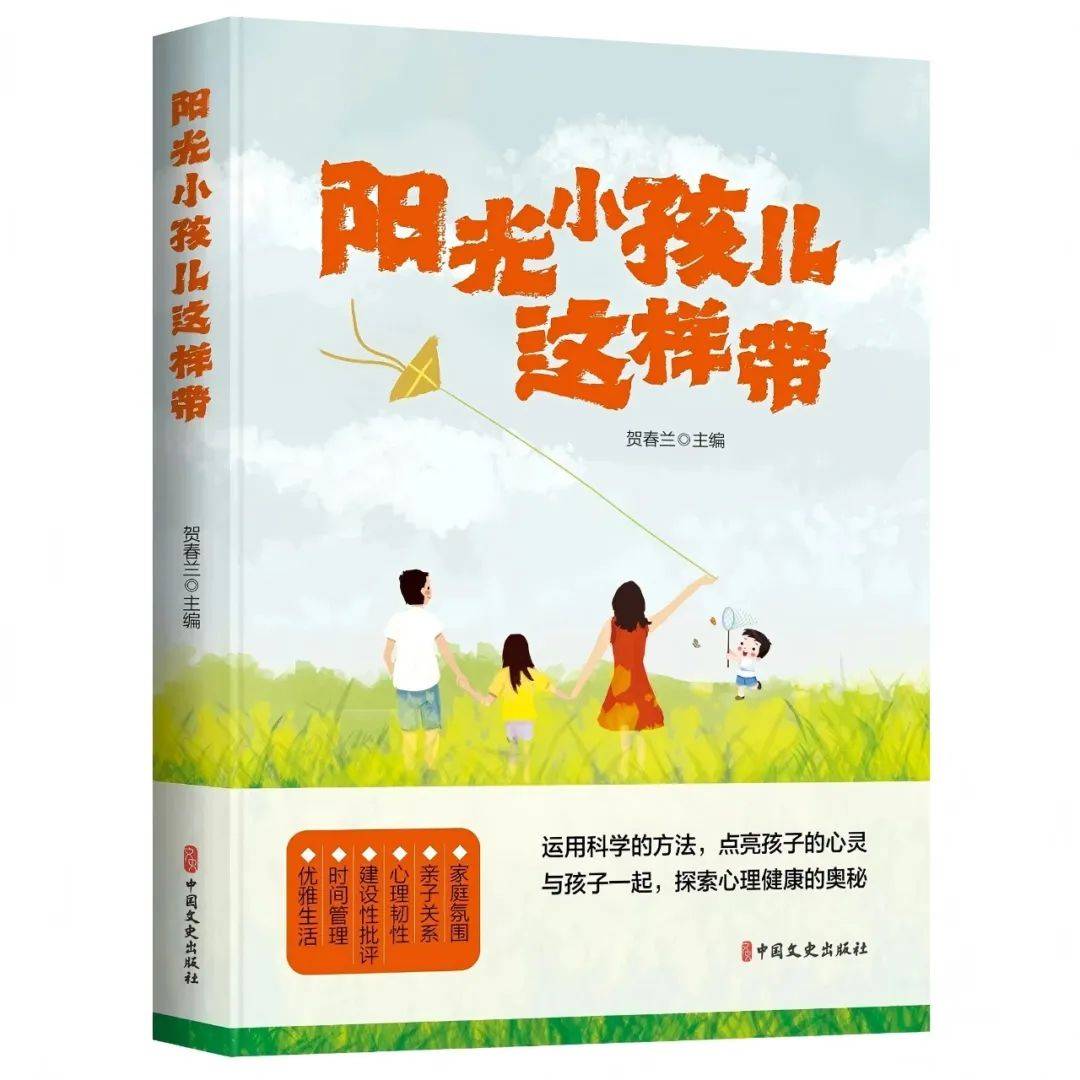

俞敏洪推荐:这本书带你读懂亲子教养的深层逻辑

本书通过大量真实情境的分析与教育理念的阐释,帮助家长理解儿童发展的内在逻辑,提升家长的教育意识与沟通能力。对于希望以科学、温和而有效的方式支持孩子全面发展的家长而言,本书是一份不可多得的参考指南。——俞敏洪(新东方创始人,新东方教育科技集团董事长、总裁)

01

家庭教育:

影响孩子一生的关键

家庭教养风格是会代际传递的,父母会在无意识中延续自己父母的教养风格。最理想的家庭教养风格是权威(支持、民主)型的。这种父母常常能在进退之间保持坚定,在制定清晰一致的规则对孩子进行限制的同时,也能给予孩子情感支持,并鼓励孩子独立。

02

四种教养模式,

塑造不同人生

父母的教养风格可以划分为四种类型:专制型、忽视型、放任(娇纵)型、权威(支持、民主)型。亲子关系会影响个体的早期依恋模式,依恋模式是儿童内在安全感的体现,而这种早期学习经历会影响个体成年后的人际互动模式。

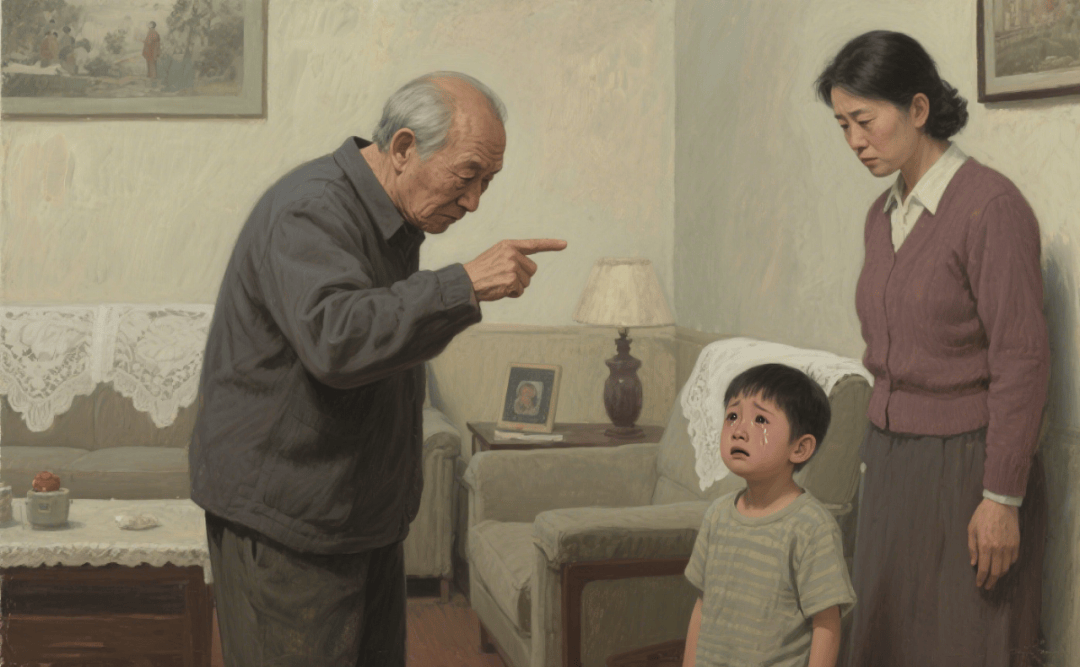

专制型父母控制、惩罚、严格、冷漠,对孩子有更多的挑剔、批判、指责和批评。他们的话语就是法律,崇尚严格的、无条件服从,不能容忍孩子表达不同意见。从心理学的角度来看,这种超我道德绑架甚至可以造成精神虐待。孩子会隐约觉得哪里不对,却因 “反驳父母是不对的” 这样的道德感压抑自己,将成年人的评价内化,认为 “我是不好的,我是不完美的,我是不对的”,形成自卑和罪恶感。很多孩子会通过服从、听话来自发讨好父母,长大后容易形成讨好型人格,遭遇失败和挫折时,会强化消极自我认知进而导致行为退缩。

忽视型的家庭教养风格是指父母忽视孩子的情感体验,与孩子情感隔离。形成这种风格的原因之一是父母自身人格不成熟,不懂得如何和孩子进行精神交流;原因之二是父母忙于生计,认为孩子只需要满足基本生理需求即可。孩子会形成 “自己不值得被爱、被理解、被尊重” 的认知,自卑、自怜、冷漠和自恋很可能会伴随他们长大。成年后由于情感冷漠、自恋和缺乏安全感,难以与人建立长久的可信任的关系。

放任(娇纵)型父母几乎很少对孩子提出要求,不认为自己对孩子的行为结果负有很大责任,对孩子行为不施加什么限制或控制,于是孩子为所欲为、唯我独尊。在这样环境中长大的孩子,会形成 “我可以支配所有人” 的不当认知,自大、自私、自以为是,缺乏共情能力。成年后在群体中容易被排斥孤立,但并不自知,社会群体会给他们上一堂深刻的人生课。

最理想的家庭教养风格是权威(支持、民主)型的。这类父母在制定清晰一致的规则对孩子进行限制的同时,常能给予孩子情感支持,并鼓励孩子独立。父母常会给孩子讲道理,解释为什么应该按特定方式行事,交流惩罚的缘由。生活在这样家庭中的孩子是幸福且幸运的。

03

教养模式的代际传递与警惕

家庭教养风格是会代际传递的,这种传递如同一条无形的纽带,将祖辈、父辈与子代的成长轨迹紧密相连。父母会在无意识中延续自己父母的教养风格,就像在复刻一部早已写好的剧本,而自己却浑然不觉。这种无意识的传承,往往源于童年时期深刻的情感体验和行为记忆。在专制型家庭中长大的孩子,童年充斥着父母的控制、指责与惩罚,他们从小就被灌输 “服从即正确” 的观念,长期处于压抑自我的状态。当他们成为父母后,即便内心深知这种教养方式的痛苦,却仍可能在情绪失控或面临教育困境时,不自觉地复制父母当年的严厉与苛责。因为这种互动模式是他们童年唯一习得的亲子相处方式,早已内化为自身行为模式的一部分。

同样,在忽视型家庭成长的父母,童年时期情感需求长期被漠视,他们不懂得如何表达爱与关怀,也难以敏锐捕捉孩子的情感信号。当自己的孩子渴望拥抱、需要安慰时,他们可能会习惯性地回避或不知所措,将这种情感隔离的状态传递给下一代。精神分析心理学把一种心理防御机制称为 “反向形成”,即意识层面内心明明是 “爱”,表现出来的却是 “恨”,是伤害。比如有些父母内心深爱孩子,却因童年从未得到过温柔对待,只能用严格的要求来表达 “关心”,结果却让孩子感受到冷漠与压力。尤其是在专制型和忽视型家庭环境中长大的父母需要时刻警惕,要打破这种代际传递的魔咒,首先要做的就是觉醒,认识到原生家庭对自己的影响,通过自我反思和学习,刻意改变那些不良的教养习惯,用新的、健康的互动模式与孩子相处。

04

当代家庭教育的新挑战

今天的家庭亲子交往出现了新的时代特点,这些特点让家庭教育的难度系数大幅提升。家校边界模糊是当下家庭教育面临的显著挑战之一。过去,学校承担着主要的知识传授责任,家庭更多负责孩子的品德培养和生活照料。而如今,随着教育竞争的加剧和教育理念的转变,家庭被赋予了更多知识传授的任务。家长不仅要监督孩子完成作业,还要辅导孩子预习、复习,甚至参与到各种兴趣班、辅导班的学习中。这种家校责任的重叠,让家长不堪重负,也模糊了家庭在孩子成长中的核心定位,容易使家长过度关注孩子的学习成绩,而忽视了孩子的情感需求和人格培养。

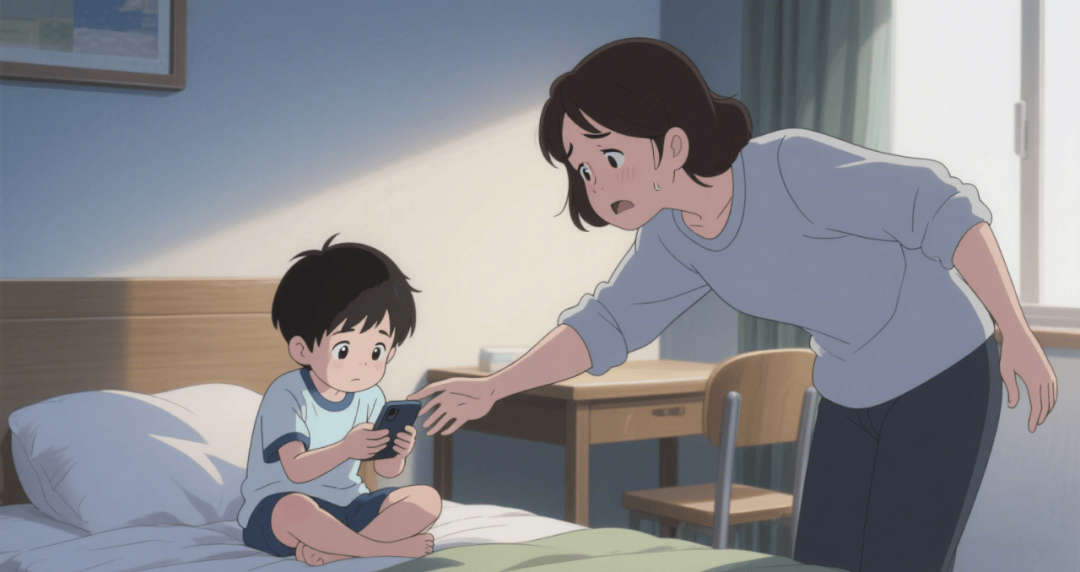

电子信息化时代的发展,引发了电子产品的诱惑力和孩子学习之间的尖锐矛盾。智能手机、平板电脑、电脑等电子产品充斥着孩子的生活,上面丰富的游戏、短视频、社交软件等对孩子有着极强的吸引力。很多孩子沉迷其中,影响了学习效率和睡眠时间,甚至导致视力下降、性格孤僻等问题。家长在面对这个问题时往往陷入两难:一方面担心电子产品影响孩子,严格限制孩子使用;另一方面又因工作繁忙等原因,偶尔会把电子产品当作 “电子保姆”,让孩子安静下来。这种矛盾的态度不仅无法有效解决问题,还可能引发亲子冲突,让孩子对电子产品产生更强的好奇心和逆反心理。

学业压力和学业生涯规划也成为家庭亲子互动的重要内容,给家长和孩子都带来了巨大的精神负担。随着社会对教育的重视程度不断提高,孩子从幼儿园开始就面临着各种竞争,幼小衔接、小升初、初升高、高考等每一个阶段都充满了压力。家长为了让孩子不输在起跑线上,不惜花费大量的时间、精力和金钱给孩子报各种补习班、兴趣班,孩子的课余时间被安排得满满当当,几乎没有自主选择和玩耍的机会。同时,学业生涯规划的提前化也让家长焦虑不已,从小学就要考虑孩子未来的发展方向,选择什么样的学校、什么样的专业等问题,让家长在教育孩子的过程中充满了迷茫和压力。

不得不说,今天的家长和孩子都默默承受着社会发展带来的精神心理压力。社会和时代发展,更让当今的家庭教育变得愈发复杂和专业化。家长不仅要具备基本的教育知识,还要了解儿童心理学、教育学等专业内容,才能更好地应对这些新挑战,引导孩子健康成长。

05

共同成长,走向幸福

精神分析心理学流派从原生家庭亲子互动关系的角度探索个体人格成长发展的根源,已得到大量当代脑科学研究和循证科学研究的支持。心理健康的人是处于不断成长中的人,成长主要是指个体的人格趋于成熟和完善的过程。家庭教育不仅是针对未成年孩子的教育,父母自身也是被教育的对象,人格未成熟的成年人无法引导孩子健康成长。

作为父母,我们应当意识到,是孩子的到来才使得我们成为父母。孩子是促进父母人格成长的钥匙,为人父母在陪伴孩子成长的过程中要不断进行自我反思,不断进行自我人格塑造。父母和孩子共同成长,才能走向幸福。

责编:朱英杰

制作:李逸飞

审核:贺春兰