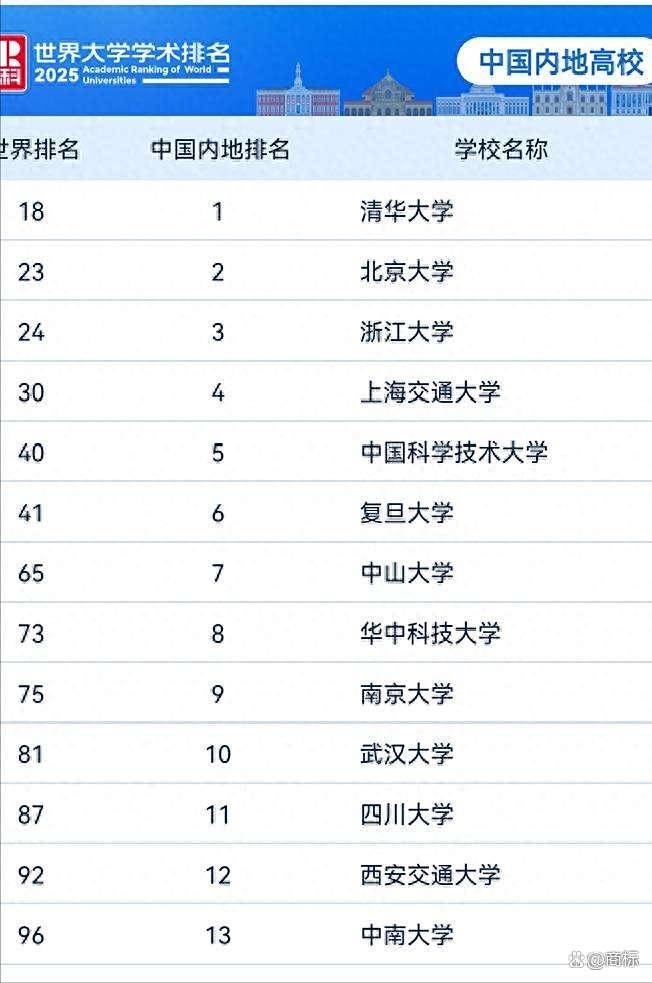

2025年世界学术中国大学100强排名:浙大第24,南大胜武大,中南第96!

在2025年世界大学学术排名(ARWU)的聚光灯下,中国高等教育的崛起如同一场令人瞩目的风暴,席卷全球学术竞技场。这份覆盖超过4000所高校的权威榜单,以诺贝尔奖得主、高被引学者和顶级期刊论文作为核心指标,清晰地展现了中国顶尖大学在全球学术版图上的战略性跃迁。

首先映入眼帘的是浙江大学的耀眼成就。这所大学以全球第24名的佳绩,稳坐亚洲第二的位置,甚至超越了传统学术巨擘剑桥大学。而支撑起这一辉煌排名的,是浙大独具特色的学术生态链和如同“造星工厂”般的科研模式。为了将科研潜力最大化,浙大不惜重金打造世界一流的实验条件:冷冻电镜中心年开机率高达14000小时,是国际平均水平的2.3倍。更重要的是,浙大在科研组织上进行了大胆创新,推行“首席科学家 青年团队”的雁阵模式。这一模式的优势在于能够充分发挥青年学者的创新活力,例如33岁的材料学者张锋带领的团队,去年就在《Science》上发表了四篇论文。值得一提的是,浙大的“论文制造机”还有人工智能的加持:人工智能辅助实验平台使材料筛选效率提高了惊人的47倍。此外,化学化工学院80%的研究生在学期间都有机会参与到企业攻关项目中,真正实现了理论与实践的结合。与剑桥大学的传统学术贵族式培养模式形成鲜明对比的是,浙江大学展现出了惊人的“量产”能力。去年,浙大在《Nature》和《Science》主刊上发表文章高达38篇,比剑桥大学多出了7篇。更为关键的是,浙大的企业科研经费占比高达31%,这充分证明了其“实验室-产业-市场”的闭环已经成功打通。当剑桥的教授们还在为科研基金苦苦申请时,浙大的学者们已经带着他们的专利创办了三家独角兽企业。

南京大学与武汉大学在自然指数(Nature Index)上的学术更替,则是一场精彩的“诸神之战”。为了在量子通信领域取得突破,南京大学物理学院去年投入了高达5.8亿元的巨额资金,最终换来了拓扑量子计算的关键进展。其超导量子比特实验室常年保持在零下273摄氏度的极限低温运转,这使得博士生王晓雨的团队能够直接参与到“九章三号”原型机的研发中。这种深度介入国家重大科技工程的战略,直接推动了南大高被引学者数量的激增,增幅高达41%。与此同时,虽然武汉大学在遥感和测绘学科依然保持着全球领先地位,但其遥感学科的国际论文占比高达总产出的63%,而工程转化率却仅为19%。相比之下,南京大学凭借物理、化学、环境科学的均衡发展,在自然指数(Nature Index)的综合得分上反超了武大7.3分。这一案例揭示了一个新的学术规则:在跨学科融合的时代,单一优势学科的学术红利正在被逐渐稀释。

中南大学以第96名的成绩首次跻身全球百强,堪称产教融合的教科书式胜利。尽管传统观念仍将其定位为冶金强校,但其在生物医学工程领域的异军突起,正逐渐改变着人们的认知。而最令人印象深刻的数据来自于产业端:中南大学参与研制的永磁悬浮列车核心部件,直接为中车集团带来了高达280亿元的新增订单。这种强大的转化能力,源于其特殊的师资结构——材料科学与工程学院48%的教授同时拥有工程院院士和上市公司总工程师的双重身份。中南大学的突破性创新还体现在教育链的重组上:粉末冶金研究院实行独特的“三三制”教学模式,研究生用三分之一的时间在企业车间,三分之一的时间在检测中心,剩下的三分之一时间才在课堂上学习。去年,该校企业委托研发经费高达21亿元,甚至超过了一些985高校全年的科研总经费。这种注重实践的教学模式,让论文不再仅仅是纸上谈兵——其金属基复合材料技术专利包最终被德国西门子以12亿元的价格收购。

此外,上海交通大学(28名)在海洋装备领域实现了技术反向输出,其深海采样器成为了美德等国的采购装备;哈尔滨工业大学(45名)的航天科技专业通过教学卫星实现了课堂直播授课,其小卫星计划惠及了超过8000名学生;中山大学(67名)的大湾区医学科学中心配置了全球最快的基因测序仪;四川大学(78名)的深地医学实验室建成了世界上最大的极深地下医学实验舱群;西安交大(82名)则通过中国西部首个零碳校园,驱动了能源学科的蓬勃发展。

当浙江大学将实验室变成了产业化的前哨,当南京大学用基础科学的突破来破解技术封锁,当中南大学将论文写进了高铁的车轮——中国高校的学术突围已经完成了从追赶者到规则定义者的华丽蜕变。

这些坐标的变迁映射着一个核心趋势:拥有重大科技基础设施的高校正在成为原始创新的策源地,而产教深度融合的院校则掌握着技术转化的命脉。

"