浙大里有一所“没有围墙的大学校” 博物馆成了“实景课堂”

潮新闻客户端 记者 王金帅/文 姚群/摄 通讯员 柯溢能

浙江大学供图

在浙江大学,有一所特殊的“大学校”。它没有传统的教室和课本,却拥有跨越千年的艺术珍品;它不颁发学位,却致力于塑造创造力和想象力。这就是浙江大学艺术与考古博物馆(以下简称“浙大艺博馆”)。

日前,“校馆弦歌”媒体采访团走进浙大艺博馆,探访其独特的“馆院(校)合作+实物教学”模式,打破校园的物理围墙,成为一所面向全体师生和社会公众的“没有围墙的大学校”,诠释着“一个博物馆就是一所大学校”。

博物馆成为通识教育的“实景课堂”

高校博物馆的核心价值在于其与生俱来的教育基因。

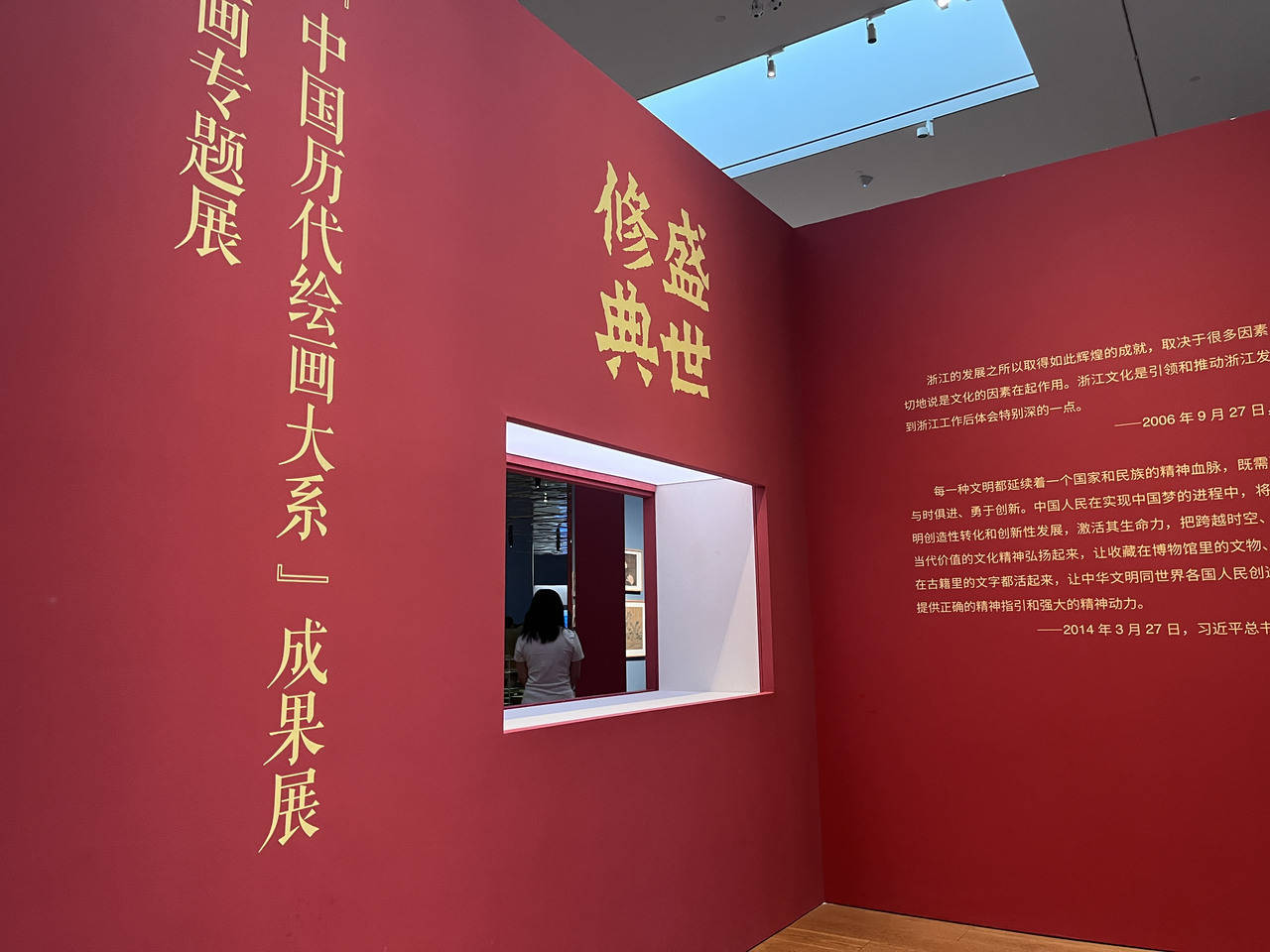

自2023年起,浙大艺博馆将四号展厅设立为“中国历代绘画大系”常设展示空间,系统性地支撑着浙江大学通识核心课程《历代绘画中的中华文明》的教学实践。

“在这里,艺术史理论不再是书本上抽象的文字,而是变得可感、可触、可对话。”浙大艺博馆副馆长鲁平介绍道:“学生们在展厅里边走边看,聆听教授结合高清图像与学术研究的现场授课,这种‘展览参观+讲座授课’的沉浸式教学模式,极大地激发了学生的学习兴趣,帮助他们建立起对中国绘画史更直观、更真切的认知与审美理解,让中华优秀传统文化的种子在心中生根发芽。”

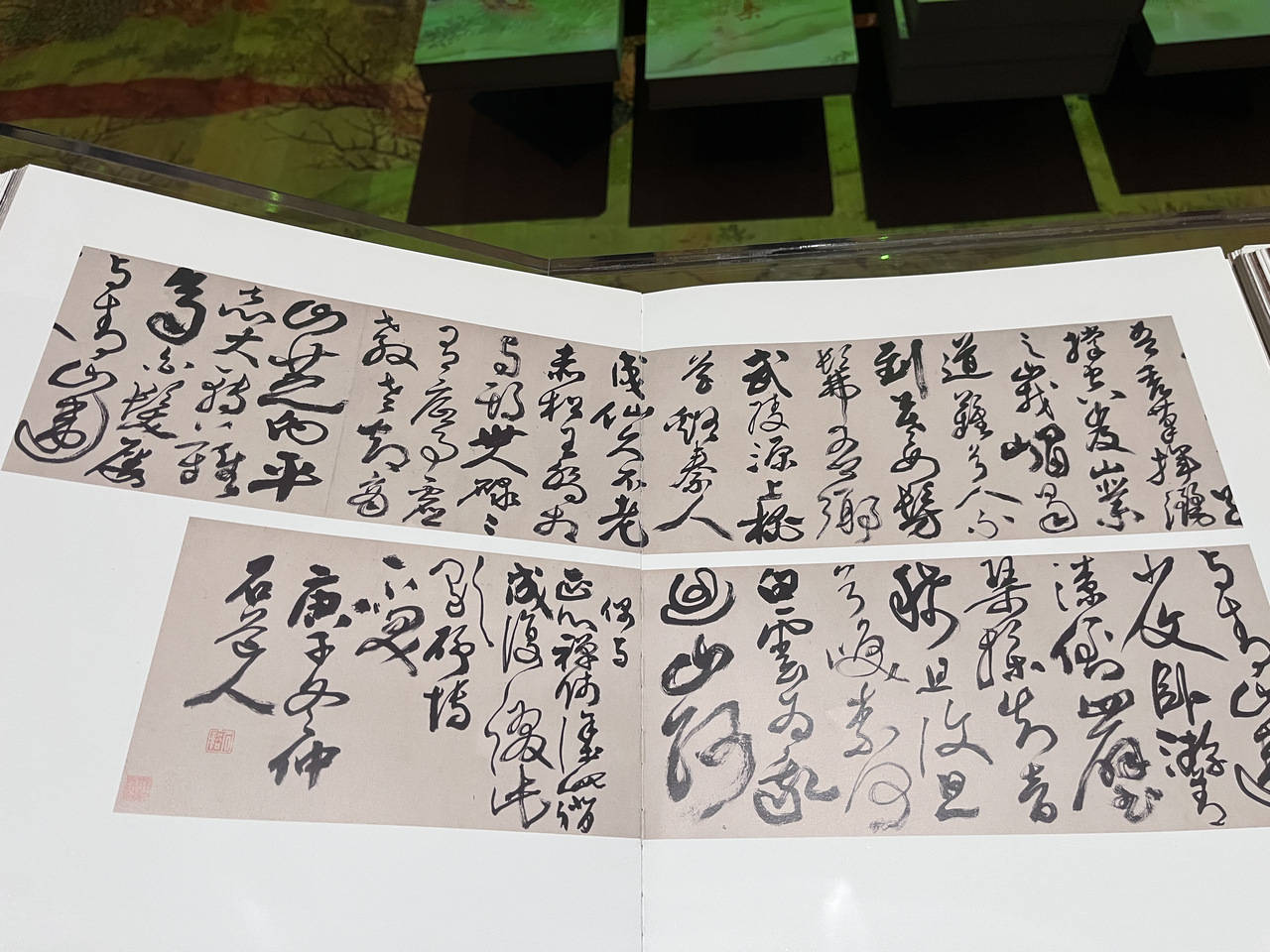

浙大艺博馆四号展厅中展出的“中国历代绘画大系”作品

实物教学成为专业人才的“练武之地”

对于专业人才培养,浙大艺博馆的价值更为凸显。它超越了“参观”的层面,深入到了“实践”的核心,成为培养学生动手能力和学术素养的重要练兵场。

艺博馆依托《盛世修典》等常设展中的珍贵文物,开发了大量跨学科课程,吸引了来自文、史、哲、理、工、医等多个学科的学生前来学习,形成了生机勃勃的实物教学生态。

2024年,浙大艺博馆与艺术与考古学院文物与博物馆学系联合开设的《博物馆收藏》课程,便是这一模式的典范。课程采用了创新的“理论教学与实景操作”融合模式,学生们不仅可以聆听资深馆员的专业理论讲解,更能走进通常“闲人免进”的博物馆库房,在老师的指导下,亲手进行教学藏品的整理、编目和保护工作。

“这种沉浸式体验,让学生们深刻理解了藏品管理工作的严谨性、专业性和重要性,实现了从知识接收到能力内化的飞跃。这门课程是艺博馆在典藏教学工作上一次里程碑式的探索,为如何利用高校文物资源服务学科建设和人才培养提供了崭新的思路和可复制的经验。”鲁平说。