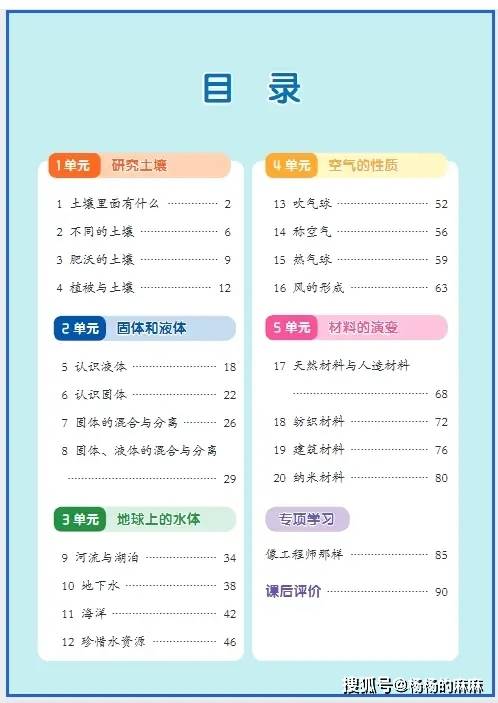

2025秋新教材苏教版小学三年级科学上册电子课本(高清PDF版可打印)

2025年学生将迎来新版教材,新教材将更加重视思维和阅读!为了方便广大学生在暑假预习新学期的课本知识,我们整理了2025新苏教版三年级科学(上册)一电子课本,以图片的形式呈现给大家,希望对同学们的暑期学习有所帮助。

以下是部分内容截图,完整信息请查看 PDF 文件

指导三年级学生开展科学实验,关键不在于让他们掌握复杂原理或得出 “标准答案”,而在于顺着他们对世界的好奇心,用简单易操作的过程、充满趣味的体验,让他们感受 “动手做科学” 的快乐。结合该年龄段孩子 “注意力持续短、动手能力有限、喜欢具象事物” 的特点,可通过 “趣味导入 - 分步实操 - 生活化总结” 的路径,让实验成为孩子探索世界的 “小窗口”。

一、实验前:做好 “兴趣铺垫”,让孩子主动想参与

实验前的准备不是 “交代任务”,而是 “点燃期待”,让孩子带着疑问和好奇走进实验,同时做好安全与材料的基础保障。

- 用 “生活场景提问” 激发好奇,替代 “直接告知主题”

别一上来就说 “我们要做‘摩擦生电’实验”,而是从孩子熟悉的日常入手,抛出能引发联想的问题,让他们主动产生 “想试试” 的想法:

- 做 “会吸水的纸花” 实验前:“我们平时画的纸花,放在水里会怎么样?如果在花瓣上折几道折痕,它会不会在水里‘开花’呢?”

- 做 “气球动力小车” 前:“吹满气的气球一松手就会飞出去,要是把它绑在小车上,能不能让小车跑起来呀?”

通过这类问题,让孩子先有自己的猜想(比如 “纸花可能会变软”“小车也许会慢慢走”),带着 “验证自己想法” 的动力参与实验,比被动接受任务更有热情。

- 选 “安全易获取” 的材料,让孩子参与 “准备工作”

材料选择遵循 “三个优先”:优先用家里 / 教室常见的物品(如杯子、纸巾、气球、硬币、食用盐),优先选无尖锐、无腐蚀性的安全材料,优先用尺寸适中、方便孩子抓握的工具(如短柄勺子、小塑料碗)。

同时,让孩子参与材料准备:比如做 “彩虹水杯” 时,让孩子负责 “撕彩色卡纸”“倒清水”“数白糖的勺数”;做 “种子发芽观察” 时,让孩子挑选绿豆、准备透明杯子。这不仅能培养他们的责任感,还能让他们提前熟悉实验用品,减少操作时的陌生感。

- 用 “简单口诀” 明确安全规则,避免枯燥说教

三年级孩子对 “安全” 的理解多停留在 “不能做什么”,但太复杂的规则容易记不住。可以编朗朗上口的口诀,结合具体场景强调重点:

- 通用安全口诀:“实验材料不入口,尖锐物品我不碰,遇到问题喊大人,小心操作乐悠悠!”

- 涉及液体的实验:“倒液体,慢慢倒,杯口不对着自己,洒了赶紧用纸擦,安全第一要记牢!”

如果实验用到家长 / 老师才能操作的工具(如打火机、热水),要明确告知孩子 “这些由大人来做,你负责帮忙递东西”,避免孩子因好奇尝试危险操作。

二、实验中:“分步引导 + 允许试错”,让孩子在操作中观察

实验过程是核心,要把复杂步骤拆成 “小任务”,耐心示范、鼓励孩子动手,哪怕出错也不指责,而是把 “失误” 变成探索的机会。

- 拆步骤、慢示范,让孩子 “能跟上、敢动手”

把实验拆成 3-4 个简单步骤,每个步骤先由指导者 “慢动作示范”,讲清楚 “怎么做、注意什么”,再让孩子模仿,避免一次性给太多指令导致混乱。

比如指导 “悬空的乒乓球” 实验(用吹风机吹乒乓球,让球悬浮),步骤拆解如下:

- 示范:“先把吹风机插上电,调至‘冷风’档(手摸出风口,感受是冷风),像这样拿稳吹风机,出风口朝上”;

- 放手:让孩子握住吹风机,指导者帮忙调整角度,确保出风口垂直向上;

- 示范:“把乒乓球轻轻放在出风口上方,慢慢松开手(眼睛看着乒乓球,别移开)”;

- 放手:孩子操作时,指导者在旁边保护,提醒 “别把吹风机移太快,乒乓球要对准出风口”。

每个步骤做完,等孩子确认 “我会了” 再进行下一步,遇到孩子操作不熟练(如握不住吹风机),及时帮忙调整,避免因操作困难失去兴趣。

- 用 “细节提问” 引导观察,让孩子 “会发现、能描述”

实验中不急于讲 “原理”,而是通过具体的、指向细节的问题,让孩子关注现象变化,比如 “和刚才比,现在有什么不一样”“如果这样做,会不会有新变化”,并鼓励他们用自己的话描述看到的东西。

- 做 “会跳舞的盐”(在保鲜膜上撒盐,对着盐说话)时:“你小声说‘你好’,盐粒动了吗?如果大声唱一句歌,盐粒跳得和刚才一样高吗?”

- 做 “纸桥承重”(用卡纸搭桥放硬币)时:“把纸平放在两个杯子上,放 1 枚硬币就塌了;如果把纸折成‘W’形,能放几枚硬币?和刚才比,纸桥变‘厉害’了吗?”

孩子描述时,不要求 “专业术语”,哪怕说 “盐粒跳得更欢了”“纸桥能放好多硬币了” 也可以,重点是让他们养成 “观察 - 描述” 的习惯,而不是死记硬背现象。

- 把 “失败” 变成 “探究机会”,不指责、多引导

三年级孩子动手时难免出错:比如 “彩虹密度塔” 倒液体太快导致颜色混在一起,“气球小车” 因为气球漏气跑不起来。这时候别批评 “你怎么这么不小心”,而是引导他们分析 “为什么会这样”,一起想办法改进。

- 彩虹塔混色了:“刚才倒红色糖水时,是不是直接倒在了蓝色糖水上?如果沿着杯壁慢慢倒,让红色糖水‘轻轻躺在’蓝色上面,会不会不混色?我们再试一次!”

- 气球小车不动:“你看,气球的口没有绑紧,气都跑光了。如果用绳子把气球口扎紧,再松开,小车会不会跑起来?”

让孩子明白 “实验不是一定要一次成功,改改方法再试,可能会有新发现”,这种 “试错 - 改进” 的过程,比 “完美完成” 更能培养探究精神。

三、实验后:“生活化总结”,让科学贴近生活、延续好奇

实验后的总结不是 “背原理”,而是帮孩子把实验现象和生活联系起来,让他们觉得 “科学就在身边”,同时用新问题让好奇继续 “发酵”。

- 用 “孩子能懂的比喻” 讲原理,避免抽象术语

把复杂的科学原理转化成孩子熟悉的事物或场景,用比喻的方式解释,让他们能轻松理解:

- 解释 “大气压托住水杯”(悬空水杯实验):“就像我们用手按住卡纸不让水洒出来一样,空气也有‘力气’,它从下面往上‘托’着卡纸,所以水不会漏。”

- 解释 “声音让盐粒跳舞”:“我们说话时,声音会变成‘看不见的波浪’(声波),波浪碰到保鲜膜,就会带着盐粒一起跳起来,声音越大,波浪越厉害,盐粒就跳得越高。”

还可以让孩子用自己的话 “再讲一遍”,比如 “我觉得盐粒跳舞是因为说话的声音推了它一下”,只要逻辑能自洽,就值得鼓励,不用纠结表述是否 “准确”。

- 找 “生活中的相似现象”,让科学 “落地”

引导孩子回忆生活里和实验原理相关的场景,让他们发现 “原来科学不是只有在实验里才有,平时也能看到”:

- 做完 “摩擦生电”(尺子吸纸屑):“冬天脱毛衣时,会不会听到‘滋滋’的声音,还会有点‘扎手’?那和尺子吸纸屑是一样的道理,都是‘电’在调皮哦!”

- 做完 “鸡蛋浮起来”(盐水密度实验):“你去游泳时,在海水里是不是比在淡水更容易浮起来?因为海水里有盐,和我们实验里的盐水一样,‘托’住人的力气更大。”

这种 “实验 - 生活” 的关联,能让孩子感受到 “科学有用、有趣”,而不是遥远的 “知识”。

- 提 “延伸问题”,让好奇继续 “生长”

实验结束不代表探索停止,而是用新问题让孩子愿意 “再想一想、再试一试”:

- 做完 “会吸水的纸花”:“如果我们用不同材质的纸(比如牛皮纸、卫生纸)做纸花,放在水里,开花的速度会一样吗?明天我们可以试试!”

- 做完 “种子发芽”:“我们这次给种子浇了水、放在窗边晒太阳,如果不给它浇水,或者放在柜子里不见光,种子还会发芽吗?我们可以做个‘对比实验’看看。”

这些问题不用马上有答案,而是给孩子留下 “探索的钩子”,让他们主动想继续研究,培养长期的探究兴趣。

四、指导者要记住的 3 个核心原则

- “少干预,多放手”:别因为怕孩子出错就全程代劳,哪怕他们倒液体时洒了一点、折纸片时折得歪歪扭扭,也让他们自己完成,过程比 “完美结果” 更重要;

- “少否定,多鼓励”:不否定孩子的 “奇怪想法”(比如 “我觉得鸡蛋浮起来是因为它想往上爬”),而是用 “我们来试试你的想法对不对” 引导验证;表扬时不说 “你真聪明”,而是具体夸 “你观察到盐粒跳得更高了,看得真仔细”“你想到用绳子绑气球口,办法真不错”;

- “和孩子一起‘玩’”:放下 “指导者” 的身份,和孩子一起猜结果、一起操作、一起为 “成功” 欢呼(比如 “哇,纸花真的在水里开了!太神奇了!”),用你的热情感染孩子,让实验变成一场 “有趣的游戏”,而不是 “任务”。

总之,指导三年级学生做科学实验,核心是 “守护好奇心”—— 不用追求复杂的实验、专业的原理,只要让孩子在 “动手做、仔细看、大胆想” 的过程中,感受到 “探索的快乐”,愿意继续对世界保持 “为什么” 的好奇,就是最成功的科学启蒙。